Parafrasi e Analisi: "Canto V" - Purgatorio - Divina Commedia - Dante Alighieri

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi

4) Riassunto

5) Figure Retoriche

6) Personaggi Principali

7) Analisi ed Interpretazioni

8) Passi Controversi

Scheda dell'Opera

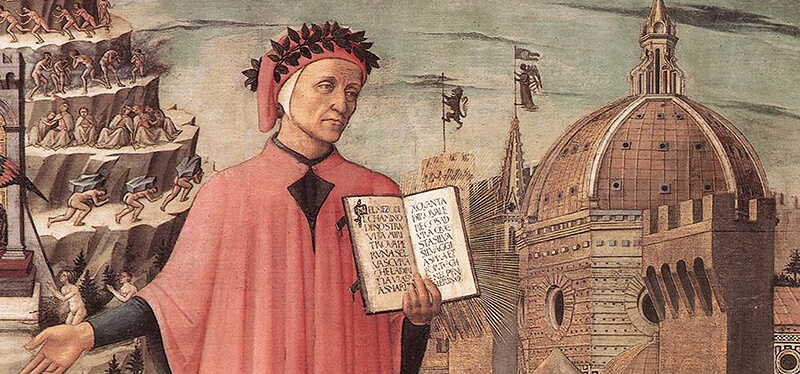

Autore: Dante Alighieri

Prima Edizione dell'Opera: 1321

Genere: Poema

Forma metrica: Costituita da tre versi di endecasillabi. Il primo e il terzo rimano tra loro, il secondo rima con il primo e il terzo della terzina successiva.

Introduzione

Il Canto V del Purgatorio, ambientato come i precedenti canti nell'Antipurgatorio, vede Dante raffrontarsi con quelle anime che, morte di morte violenta, si sono pentite in fin di vita. Con uno schema già consolidato, l'auctor inscena il dialogo con questi spiriti attraverso un pretesto narrativo – quello dello stupore delle anime di fronte all'ombra proiettata da Dante sul terreno. Se, però, le anime del Canto precedente erano immobili e pigre, queste mostrano immediatamente un dinamismo, avvicinandosi e quasi rincorrendo i due poeti con l'intento di riuscire a dialogare con Dante per far sì che egli le ricordi una volta tornato nel mondo dei vivi.

La dinamicità è richiamata anche dal susseguirsi dei racconti dei tre spiriti – Jacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro e Pia senese – che portano in scena tre diverse tipologie di morte violenta, accomunate dal territorio in cui sono state perpetrate, l'Italia. In quest'ottica, il Canto V del Purgatorio apre le porte al Canto successivo, il sesto, dove risulterà chiaramente che la morte e l'odio sono una costante del territorio italiano.

Testo e Parafrasi

| Io era già da quell' ombre partito, e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me, drizzando 'l dito, una gridò: «Ve' che non par che luca lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca!». Li occhi rivolsi al suon di questo motto, e vidile guardar per maraviglia pur me, pur me, e 'l lume ch'era rotto. «Perché l'animo tuo tanto s'impiglia», disse 'l maestro, «che l'andare allenti? che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di venti; ché sempre l'omo in cui pensier rampolla sovra pensier, da sé dilunga il segno, perché la foga l'un de l'altro insolla». Che potea io ridir, se non «Io vegno»? Dissilo, alquanto del color consperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E 'ntanto per la costa di traverso venivan genti innanzi a noi un poco, cantando 'Miserere' a verso a verso. Quando s'accorser ch'i' non dava loco per lo mio corpo al trapassar d'i raggi, mutar lor canto in un «oh!» lungo e roco; e due di loro, in forma di messaggi, corsero incontr' a noi e dimandarne: «Di vostra condizion fatene saggi». E 'l mio maestro: «Voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che 'l corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, com' io avviso, assai è lor risposto: fàccianli onore, ed esser può lor caro». Vapori accesi non vid' io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né, sol calando, nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in meno; e, giunti là, con li altri a noi dier volta, come schiera che scorre sanza freno. «Questa gente che preme a noi è molta, e vegnonti a pregar», disse 'l poeta: «però pur va, e in andando ascolta». «O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nascesti», venian gridando, «un poco il passo queta. Guarda s'alcun di noi unqua vedesti, sì che di lui di là novella porti: deh, perché vai? deh, perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti, e peccatori infino a l'ultima ora; quivi lume del ciel ne fece accorti, sì che, pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'accora». E io: «Perché ne' vostri visi guati, non riconosco alcun; ma s'a voi piace cosa ch'io possa, spiriti ben nati, voi dite, e io farò per quella pace che, dietro a' piedi di sì fatta guida, di mondo in mondo cercar mi si face». E uno incominciò: «Ciascun si fida del beneficio tuo sanza giurarlo, pur che 'l voler nonpossa non ricida. Ond' io, che solo innanzi a li altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sie di tuoi prieghi cortese in Fano, sì che ben per me s'adori pur ch'i' possa purgar le gravi offese. Quindi fu' io; ma li profondi fóri ond' uscì 'l sangue in sul quale io sedea, fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, là dov' io più sicuro esser credea: quel da Esti il fé far, che m'avea in ira assai più là che dritto non volea. Ma s'io fosse fuggito inver' la Mira, quando fu' sovragiunto ad Orïaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, e le cannucce e 'l braco m'impigliar sì ch'i' caddi; e lì vid' io de le mie vene farsi in terra laco». Poi disse un altro: «Deh, se quel disio si compia che ti tragge a l'alto monte, con buona pïetate aiuta il mio! Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; Giovanna o altri non ha di me cura; per ch'io vo tra costor con bassa fronte». E io a lui: «Qual forza o qual ventura ti travïò sì fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepultura?». «Oh!», rispuos' elli, «a piè del Casentino traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Apennino. Là 've 'l vocabol suo diventa vano, arriva' io forato ne la gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola; nel nome di Maria fini', e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Io dirò vero, e tu 'l ridì tra ' vivi: l'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno gridava: "O tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'etterno per una lagrimetta che 'l mi toglie; ma io farò de l'altro altro governo!". Ben sai come ne l'aere si raccoglie quell' umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove 'l freddo il coglie. Giunse quel mal voler che pur mal chiede con lo 'ntelletto, e mosse il fummo e 'l vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come 'l dì fu spento, da Pratomagno al gran giogo coperse di nebbia; e 'l ciel di sopra fece intento, sì che 'l pregno aere in acqua si converse; la pioggia cadde, e a' fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse; e come ai rivi grandi si convenne, ver' lo fiume real tanto veloce si ruinò, che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in su la foce trovò l'Archian rubesto; e quel sospinse ne l'Arno, e sciolse al mio petto la croce ch'i' fe' di me quando 'l dolor mi vinse; voltòmmi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse». «Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato de la lunga via», seguitò 'l terzo spirito al secondo, «ricorditi di me, che son la Pia; Siena mi fé, disfecemi Maremma: salsi colui che 'nnanellata pria disposando m'avea con la sua gemma». |

Mi ero ormai allontanato da quelle anime negligenti (che si pentirono sul punto di morte), e stavo seguendo da vicino la mia guida quando da dietro a me, puntandomi contro il dito, uno spirito gridò: "Guardate, sembra che non risplendano i raggi del sole alla sinistra di quello che cammina più in basso, e sembra quindi che si muova come un uomo vivo!" Al suono di queste parole rivolsi indietro lo sguardo, e vidi che le anime mi guardavano fisso con stupore, guardavano me e la luce che veniva interrotta dal mio corpo. "Perché la tua mente si distrae tanto", disse il mio maestro Virgilio, "da farti rallentare il passo? Che ti importa di ciò che viene bisbigliato dietro a te? Continua a seguirmi e lascia parlare le altre persone: devi comportarti come la torre immobile, che non inclina mai la propria cima al soffiare dei venti; poiché sempre l'uomo i cui pensieri crescono l'uno sopra l'altro, finisce per allontanare da sé il suo fine ultimo, dato che la forza del nuovo pensiero è tale da indebolire il precedente." Che cosa potevo rispondergli se non "Ti seguo"? Lo dissi arrossendo alquanto, cosa che a volte favorisce l'uomo nell'ottenere il perdono. Nel frattempo, trasversalmente lungo il versante del monte, vidi procedere delle anime un poco più in alto rispetto a noi, cantando a versetti alternati 'Miserere'. Quando si accorsero che io non facevo attraversare il mio corpo dai raggi del sole, mutarono il loro canto in un grido di stupore lungo e roco; due di loro, scelti come messaggeri, ci corsero incontro e chiesero: "Rendeteci per piacere nota la vostra condizione." Ed il mio maestro rispose: "Potete tornare e riferire a chi vi hanno mandato da noi che il corpo di questo uomo è di carne viva. Se si sono fermati per aver visto la sua ombra, come credo che sia, allora hanno ora una risposta soddisfacente: gli rendano onore, può essere vantaggioso per loro." Non vidi mai stelle cadenti attraversare così velocemente il cielo nelle prime ore della notte, né, al calare del sole, saettare lampi tra le nuvole d'Agosto, quanto lo furono quelle due anime nel tornare su; e, raggiunto il loro gruppo, ritornarono verso di noi insieme a tutti gli altri, come una folle che corre senza controllo. "La folla di anime che si avvicina è molto numerosa, e viene per pregarti", mi disse Virgilio: "continua però a salire, ed ascolta le loro parole camminando." "Oh anima che sali verso la beatitudine con quello stesso corpo con cui sei nata in terra", gridavano venendoci incontro, "rallenta un poco il passo. Guarda se riesci a riconoscere qualcuno di noi, così da poterne portare notizia nel mondo dei vivi: perché continui a camminare? Perché non ti fermi un poco? Noi anime siamo state tutte strappate alla vita con la violenza, e fino all'ultima ora siamo rimaste nel peccato; in quell'ultimo istante però la Grazia divina ci mostrò il male in cui vivevamo, così che, pentendoci dei nostri peccati e perdonando i nostri uccisori, lasciammo la vita in pace con Dio, che adesso ci affligge con il desiderio di vederlo." Gli dissi io: "Per quanto guardi con attenzione i vostri volti, non riesco a riconoscere nessuno; ma se, anime destinate alla beatitudine, avete piacere che io faccia qualcosa per voi, nel limite delle mie possibilità, ditemelo, ed io lo farò in nome di quella pace che, al seguito di una tale guida, mi si permette di cercare passando da un regno all'altro." Incominciò allora uno a parlare: "Ognuno di noi ha fiducia che farai il bene che ci hai promesso, senza bisogno che lo giuri, a meno che non ti risulti impossibile attuare la tua volontà. Perciò io (Iacopo del Cassero), che parlo da solo prima degli altri, ti prego, se mai vedi quel paese che si estende tra la Romagna ed il regno di Napoli, governato da Carlo d'Angiò, che tu sia così cortese da chiedere ai miei parenti e conoscenti di Fano, di adorare Dio per me, così che io venga aiutato ad espiare i miei gravi peccati. Nacqui in quel territorio; ma le profonde ferite da cui sgorgò il sangue nel quale soggiornava la mia anima, mi furono inferte nel territorio di Padova, là dove avevo creduto di poter vivere più al sicuro: me le fece infliggere il signore d'Este, che mi aveva in odio molto più di quanto ne avesse diritto. Ma se fossi fuggito in direzione di Mira, quando venni raggiunto dai miei assassini ad Oriago, mi troverei ora ancora tra i vivi. Corsi invece verso la palude del Brenta, e le canne di bambù ed il fango mi intralciarono la fuga fino a farmi cadere; e vidi perciò lì il mio sangue formare un lago sulla terra. Disse poi un'altra anima: "Possa realizzarsi il tuo desiderio di pace che ti spinge a salire l'alto monte, abbi la pietà di aiutarmi a realizzare il mio di desiderio! Il mio casato è dei Montefeltro, il mio nome è Buonconte; la mia vedova Giovanna e gli altri miei parenti non si curarono di pregare per me; perciò io per la tristezza cammino tra queste anime a testa bassa." Gli chiesi allora: "Quale forza maggiore o quale caso fortuito ti trascinò così lontano da Campaldino, che non seppe mai il luogo della tua sepoltura?" Mi rispose l'anima: "Appena a sud del Casentino scorre un fiume chiamato Archiano, che nasce nell'Appennino sopra l'eremo di Camaldoli. Nel punto in cui questo fiume perde il suo nome, gettandosi nell'Arno, giunsi con una grave ferita alla gola, mentre fuggivo a piedi e bagnavo la pianura con il mio sangue. In quel punto persi la vista e la parola, morii; l'ultima mia parola fu il nome di Maria, poi lì caddi, ed abbandonai il mio corpo. Ti dirò la verità su quello che accadde in seguito, tu diffondila poi nel mondo dei vivi: l'Angelo di Dio mi prese con sé, mentre l'inviato dell' Inferno gridava: "Creatura del cielo, perché me lo porti via? Tu ti prendi l'anima di costui solo per una lacrimuccia, che quindi me ne priva; tratterò allora diversamente l'altra parte di costui, il suo copro!" Sai bene che nell'aria si raccoglie in nubi il vapore, che ritorna poi nuovamente acqua non appena raggiunge gli strati più freddi dell'atmosfera. Quel demonio unì la sua volontà malvagia, che aspira solo al male, all'intelligenza, ed agitò il vapore acqueo ed il vento, utilizzando i poteri propri dalla sua natura diabolica. Non appena il giorno fu terminato, coprì quindi tutta la valle, da Pratomagno alla catena dell'Appennino, di nebbia; e riempì il cielo che la sovrasta di denso vapore tanto che l'aria satura di umidità di tramutò in acqua; cadde la pioggia e fluì poi verso i fossati la parte di acqua che la terra non fu in grado di assorbire; ed appena si riversò nei fiumi più grandi, corse poi verso l'Arno, che sfocia nel mare, tanto velocemente che nessun ostacolo riuscì a trattenerla. Il mio corpo congelato per il freddo fu trovato dall'Archiano in piena alla sua foce; che lo spinse poi nell'Arno e fu così sciolta la croce che avevo formato sul petto con le braccia sul punto di morte; la corrente mi fece rotolare contro le sponde ed il letto del fiume, che infine mi sommerse con i suoi detriti." "Quando sari tornato nel mondo dei vivi e ti sarai riposato del lungo viaggio", disse un terzo spirito dopo le parole del secondo, "ricordati di far pregare anche per me, che sono la Pia; nacqui a Siena e morii nella Maremma: come sa bene colui che prima, sposandomi, mi aveva messo al dito il suo anello." |

Riassunto

vv 1-21: Rimprovero di Virgilio e Pentimento di Dante

Mentre i due poeti continuano la loro ascesa, una delle anime nota che il corpo di Dante proietta un'ombra e lo segnala agli altri con sorpresa. Sentendosi osservato, Dante rallenta il passo, ma Virgilio lo esorta a non perdere di vista l'obiettivo e a non lasciarsi distrarre. Dante, imbarazzato, arrossisce e riprende il cammino, seguendo il maestro senza più esitazioni.

vv 22-63: Le anime trascurate morte violentemente

Dall'altra parte, giungono numerose anime che intonano il Miserere. Anche loro si accorgono dell'ombra che il corpo di Dante proietta e chiedono spiegazioni a Virgilio. Quest'ultimo spiega che Dante è ancora vivo e che, quando tornerà sulla Terra, potrà aiutarle. Le anime rivelano di essere state persone che morirono violentemente, pentendosi solo all'ultimo momento della loro vita.

vv 64-84: Iacopo del Cassero

Tra queste anime, uno si fa avanti e chiede a Dante di pregare per lui. È Iacopo del Cassero, ucciso dai sicari di Azzo VIII d'Este nel territorio padovano. La sua preghiera è per ottenere suffragi che possano alleviare la sua pena.

vv 85-129: Buonconte da Montefeltro

Un altro spirito che interviene è Buonconte da Montefeltro, il quale supplica Dante di ricordarsi di lui, poiché sembra che sua moglie Giovanna e i suoi familiari lo abbiano dimenticato. Dante gli chiede perché il suo corpo, dopo la battaglia di Campaldino del 1289, non sia stato ritrovato. Buonconte racconta di essere stato mortalmente ferito e di essersi trascinato fino al torrente Archiano, dove, prima di morire, invocò la Vergine. Un angelo allora sottrasse la sua anima al demonio, ma il corpo venne travolto da un'inondazione, distruggendo la croce che Buonconte aveva composto sul petto con le braccia.

vv 130-136: Pia de' Tolomei

Infine, una voce femminile si fa sentire, chiedendo a Dante di ricordarsi di lei. È Pia de' Tolomei, originaria di Siena, uccisa dal marito in Maremma. La sua anima implora che la sua memoria venga preservata.

Figure Retoriche

v. 4: "Ve'": Apocope.

v. 6: "E come vivo par che si conduca": Similitudine.

v. 9: "Pur me, pur me": Anadiplosi.

vv. 14-15: "Sta come torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di venti": Similitudine.

vv. 14-15: "Non crolla / già mai": Enjambement.

v. 18: "La foga l'un de l'altro insolla": Iperbato.

v. 20: "Del color consperso": Anastrofe.

v. 21: "Di perdon talvolta degno": Iperbato.

vv- 25-26: "Non dava loco / per lo mio corpo": Enjambement.

v. 28: "In forma di messaggi": Metonimia.

vv. 37-40: "Vapori accesi non vid'io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né, sol calando, nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in meno; e, giunti là": Similitudine.

v. 42: "Con li altri a noi dier volta come schiera che scorre sanza freno": Similitudine.

vv. 46-47: "O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nascesti": Perifrasi. Per indicare Dante, cioè: "O anima che vai per raggiungere la beatitudine, con lo stesso corpo con cui sei nato".

vv. 55-56: "Fora di vita": Enjambement.

vv. 59-60: "S'a voi piace / cosa": Enjambement.

v. 65: "Del beneficio tuo": Anastrofe.

v. 75: "Fatti mi fuoro": Anastrofe.

v. 77: "Quel da Esti il fé far che m'avea in ira assai più là che dritto non volea": Perifrasi. Per indicare Azzo VIII d'Este.

v. 81: "Ancor sarei": Anastrofe.

v. 84: "De le mie vene farsi in terra laco": Iperbole.

vv. 85-86: "Quel disio / si compia": Enjambement.

v. 90: "Con bassa fronte": Metonimia.

vv. 91-92: "Qual ventura / ti traviò": Enjambement.

v. 95: "Un'acqua": Sineddoche. Per indicare il fiume.

v. 97: "Là 've 'l vocabol suo diventa vano": Perifrasi.

vv. 101-102: "Quivi caddi": Enjambement.

vv. 104-105: "Quel d'inferno / gridava": Enjambement.

vv. 109-110: "Si raccoglie / quell'umido": Enjambement.

vv. 112-113: "Giunse quel mal voler che pur mal chiede con lo 'ntelletto": Perifrasi. Per indicare l'angelo dell'inferno.

vv. 116-117: "Coperse di nebbia": Enjambement.

vv. 122-123: "Veloce si ruinò": Enjambement.

vv. 125-126: "Sospinse ne l'Arno": Enjambement.

v. 129: "Mi coperse e cinse": Endiadi.

v. 134: "Siena mi fé, disfecemi Maremma": Chiasmo.

vv. 135-136: "Colui che 'nnanellata pria disposando m'avea con la sua gemma": Perifrasi. Per indicare il marito di Pia.

v. 136: "Gemma": Sineddoche. La parte per il tutto, per indicare l'anello.

Personaggi Principali

Nel Canto V del Purgatorio, Dante introduce tre personaggi che sono morti a causa di violenza, tutti accomunati dalla possibilità di salvezza, nonostante le esperienze personali diverse. La loro condizione li unisce, con gesti, desideri e parole che si ripetono, enfatizzando la coralità della schiera che si muove e canta insieme.

Jacopo del Cassero

Il primo a prendere parola è Jacopo del Cassero, proveniente da una famiglia guelfa delle Marche. Pur non rivelando mai il proprio nome, la sua vicenda era ben conosciuta dai lettori dell'epoca. Nato a Fano nel 1260, Jacopo fu un abile combattente e politico di spicco. Dopo aver partecipato alla battaglia di Campaldino nel 1288-1289, fu podestà di Bologna e si oppose alle ambizioni di Azzo VIII d'Este. Quando fu chiamato a Milano nel 1298, cercò di evitare il territorio estense, ma fu tradito e assassinato a Oriago dalle forze di Azzo.

Bonconte da Montefeltro

Bonconte, figlio di Guido da Montefeltro, nacque ad Arezzo intorno al 1250. Ghibellino di fede, divenne un capo delle forze ghibelline ad Arezzo. Partecipò alla battaglia di Campaldino, ma nonostante fosse contrario all'idea della battaglia, vi prese parte e fu ucciso il 11 giugno 1289. Il suo corpo non fu mai trovato. Bonconte è l'unico tra i tre a raccontare il proprio pentimento prima di morire, un tema che Dante ripropone per enfatizzare l'importanza del pentimento sincero, in contrasto con la figura di Guido da Montefeltro, che pur avendo condotto una vita ascetica, non si pentì.

Pia de Tolomei

L'ultima a parlare è Pia de Tolomei, della quale si sa ben poco. Secondo alcune fonti, sarebbe stata la moglie di Nello di Inghiramo dei Pannocchieschi, podestà di Volterra. La sua morte potrebbe essere stata causata da un tradimento o dal desiderio di Nello di sposare un'altra donna. Pia, che si pentì prima di morire, racconta brevemente la sua storia in toni elegiaci, in contrasto con Francesca, un'altra donna vittima di violenza, ma destinata alla dannazione eterna per non essersi mai pentita del suo amore per Paolo.

In questo Canto, Dante mette in evidenza come anche le esperienze più dolorose possano condurre alla salvezza se accompagnate dal pentimento sincero.

Analisi ed Interpretazioni

Nel Canto V del Purgatorio, Dante presenta tre spiriti che raccontano le loro storie di morte violenta, unendo temi come il pentimento, la grazia divina e la pacificazione con Dio. Queste anime, pur appartenendo a contesti diversi, sono unite dal comune destino di salvezza e dalla loro tardiva richiesta di perdono. I personaggi principali sono Jacopo del Cassero, un politico guelfo, Buonconte da Montefeltro, un condottiero ghibellino, e Pia de' Tolomei, una donna assassinata dal marito. Ciascuno di loro racconta la propria vicenda con un atteggiamento che alterna il rimpianto per la vita persa e il desiderio di redenzione.

Il tema centrale del canto è la negligenza: le anime di coloro che sono morti in modo violento hanno atteso fino all'ultimo istante della vita per chiedere perdono. Questo pentimento, arrivato troppo tardi, le condanna a un lungo periodo di purificazione nell'Antipurgatorio, dove devono camminare compatte lungo la costa del monte, invocando la misericordia di Dio attraverso il salmo Miserere. Questo comportamento diventa un contrappasso per antitesi: come in vita ignorarono la misericordia divina, ora la implorano. In questo contesto, il corpo straziato dalla violenza della morte porta gli spiriti a rimpiangere l'unità perduta, un tema che Dante esplora attraverso la narrazione della loro morte e del pentimento finale.

Nel caso di Buonconte da Montefeltro, ad esempio, Dante introduce un elemento autobiografico, riferendosi alla battaglia di Campaldino, in cui il poeta stesso aveva partecipato. La sua morte e la misteriosa scomparsa del corpo sono descritte come un evento drammatico e significativo, legato sia alla storia che all'esperienza personale di Dante. Il pentimento di Buonconte, che si era invocato il nome di Maria poco prima di morire, segna una differenza sostanziale con il destino di suo padre, Guido da Montefeltro, che non si era mai pentito, portando alla salvezza dell'uno e alla dannazione dell'altro.

La figura di Pia de' Tolomei, pur essendo quella con meno dettagli storici, assume una dimensione simbolica molto forte. Nel breve scambio di parole che la riguarda, Pia rivela la sua morte violenta per mano del marito, ma si distingue per il tono pacato e semplice, quasi elegiaco, che contrasta con la drammaticità degli altri racconti. Il suo desiderio di pace e di essere ricordata da coloro che vivono sulla Terra sottolinea un aspetto importante degli spiriti dell'Antipurgatorio: la ricerca di pacificazione con Dio e con se stessi.

Il canto si conclude con un rimando alla salvezza raggiunta grazie a un sincero pentimento, simboleggiato dalla "lagrimetta" di Buonconte, un gesto che evidenzia come anche un piccolo segno di pentimento possa essere sufficiente a ottenere la grazia divina. L'atteggiamento di stupore degli spiriti verso Dante, che ancora vive nel mondo terreno, non solo rivela la loro condizione di attesa, ma anche l'impotenza della violenza demoniaca, che nulla può contro il potere redentore di Dio.

Passi Controversi

Alcuni manoscritti al verso 14 leggono "fermo", riferito a Dante e non alla torre, ma questa lettura appare poco probabile. Il verbo "insolla" (v. 18) significa "indebolisce" e deriva dall'aggettivo "sollo", che significa debole. L'espressione "in forma di messaggi" (v. 28) indica "in qualità di messaggeri". "Vapori accesi" (v. 37) può riferirsi sia a "stelle cadenti" che a "lampi"; questi fungono da soggetto al verbo "fender", che ha come complemento oggetto "sereno" e "nuvole d'agosto". "Sol calando" è un ablativo assoluto latino che significa "al calare del sole".

Il verso 66 va interpretato come "purché l'impossibilità non ostacoli la tua buona volontà"; "nonpossa" è una parola composta, simile a "noncuranza". Il "paese" (v. 68) che si trova tra la Romagna e il regno di Napoli, governato da Carlo II d'Angiò, è la Marca Anconetana, dove si trovava Fano. L'espressione "in sul quale io sedea" (v. 74) significa "sul quale (sangue) io, anima, avevo la mia sede" (secondo la fisiologia medievale, l'anima umana risiedeva nel sangue). Il territorio di Padova è descritto "in grembo a li Antenòri" (v. 75) poiché, secondo una leggenda, Antenore aveva fondato la città veneta. Il "braco" citato al verso 82 indica il fango, come nel passo dell'Inferno (VIII, 50: "come porci in brago"). Al verso 88, Bonconte si presenta e utilizza due tempi verbali (fui... son) per distinguere ciò che è stato in vita, come membro della casata di Guido da Montefeltro, e ciò che continua ad essere come individuo. L'Archiano (v. 95) è un affluente di sinistra dell'Arno, che si getta nel fiume dopo aver attraversato la pianura del Casentino, ed ha origine presso l'Eremo di Camaldoli, in un luogo boscoso vicino al Falterona, sull'Appennino. Il suo nome diventa vano (v. 97) quando si unisce all'Arno.

Ai vv. 100-102 alcuni editori moderni pongono una virgola dopo "vista", legandola al verbo "finì" (prima persona singolare), in modo da leggere: "Qui persi la vista e le mie parole finirono col nome di Maria...". Questa lettura è convincente, anche se "finire" nel significato di "morire" era già diffuso nel Trecento. L'"etterno" (v. 106) si riferisce all'anima di Bonconte, mentre "l'altro" (v. 108) è il corpo; notiamo la ripetizione dell'espressione "l'altro altro governo".

I vv. 112-113 sono stati interpretati in vari modi, ma la spiegazione più probabile è la seguente: "quello (il demonio) unì la volontà malvagia (mal voler), che ricerca solo il male, all'intelletto...". I teologi medievali ritenevano che il diavolo avesse il potere di agire sugli elementi atmosferici. Il "gran giogo" (v. 116) non si riferisce a una cima specifica, ma all'ultimo tratto dell'Alpe di Serra, detto anche "giogana". Il "fiume real" (v. 122) è l'Arno, che nel Trecento veniva chiamato così, come tutti i fiumi che sfociavano nel mare.

Il verso 129, che conclude il racconto di Bonconte ("poi di sua preda mi coperse e cinse"), è stato considerato da molti critici particolarmente incisivo, tanto da essere paragonato alla conclusione del racconto di Ulisse (Inf., XXVI, 142): "infin che 'l mar fu sovra noi richiuso". Il verbo "salsi" (v. 135) è una forma contratta di "sallosi" e significa "lo sa". Alcuni manoscritti leggono "disposata" al verso 136, che darebbe la frase: "colui che mi aveva sposata dopo che ero stata già inanellata", indicando un secondo matrimonio (non abbiamo informazioni certe su un primo matrimonio di Pia); tuttavia, la lettura del testo originale, che unisce i termini "disporre" e "inanellare", sembra più probabile, poiché questi erano i due atti distinti della cerimonia religiosa: il primo indicava la volontà di sposarsi, il secondo era il gesto simbolico dell'anello.

Fonti: libri scolastici superiori

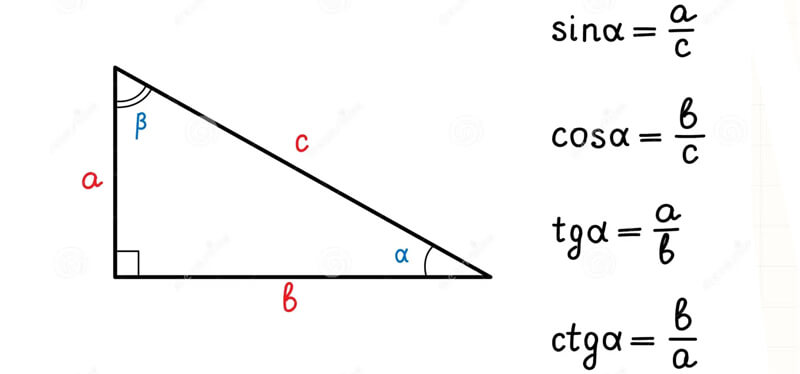

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

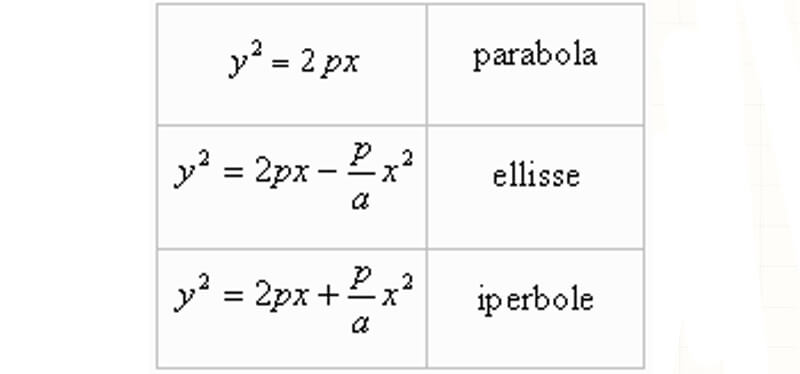

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

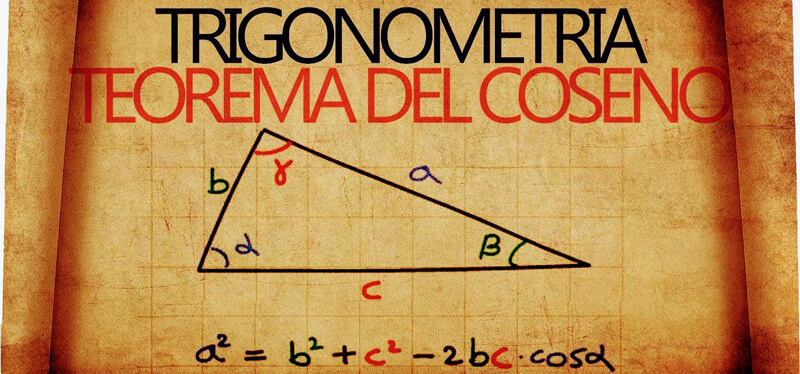

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

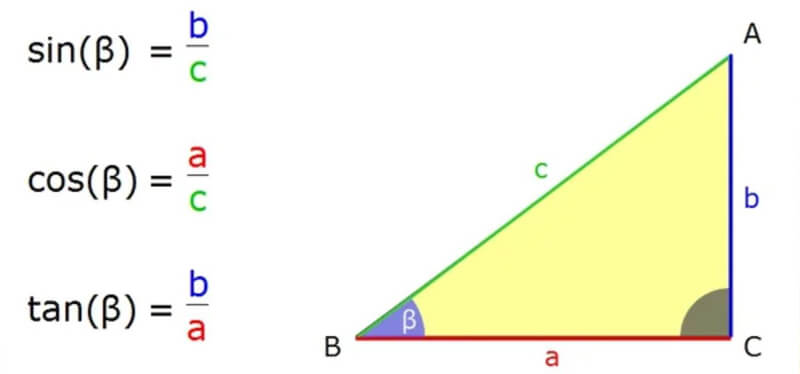

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

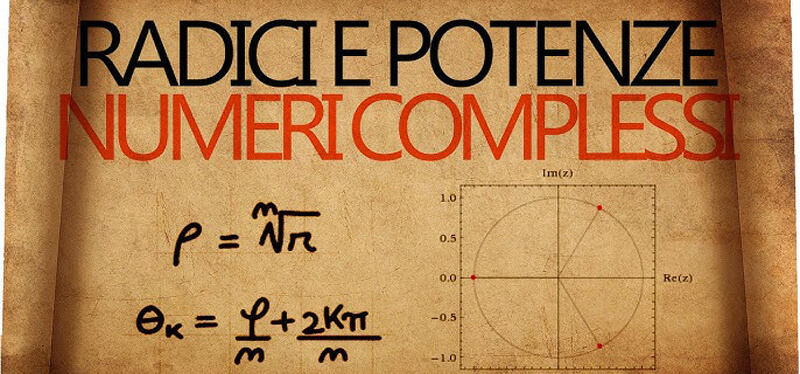

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

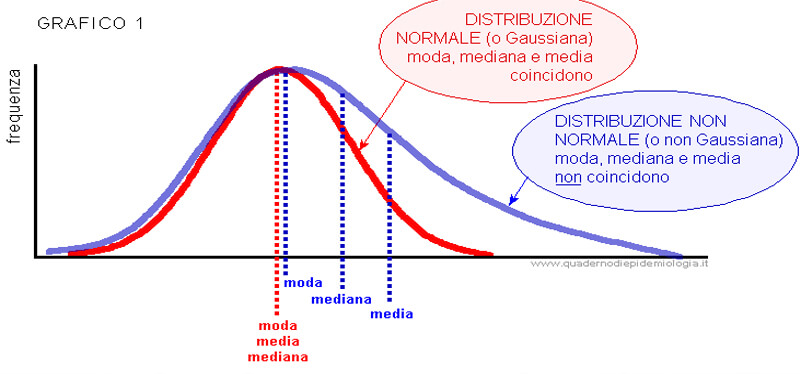

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

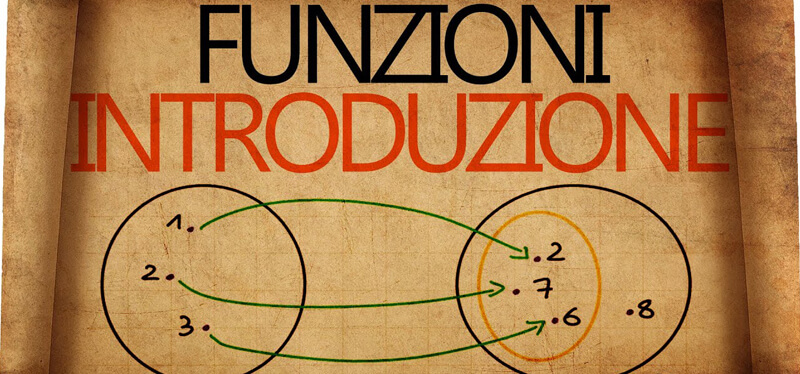

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

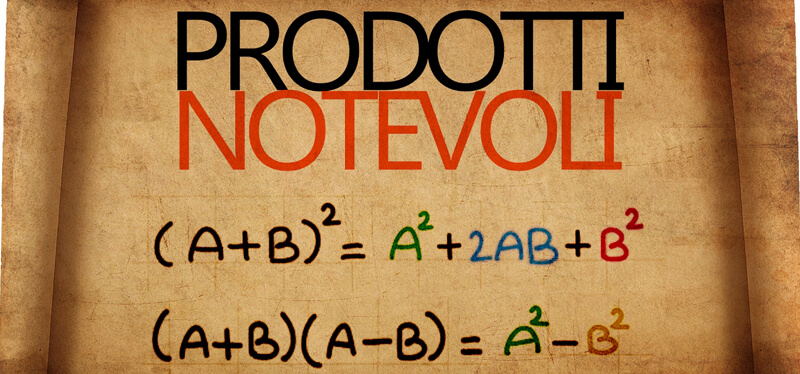

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

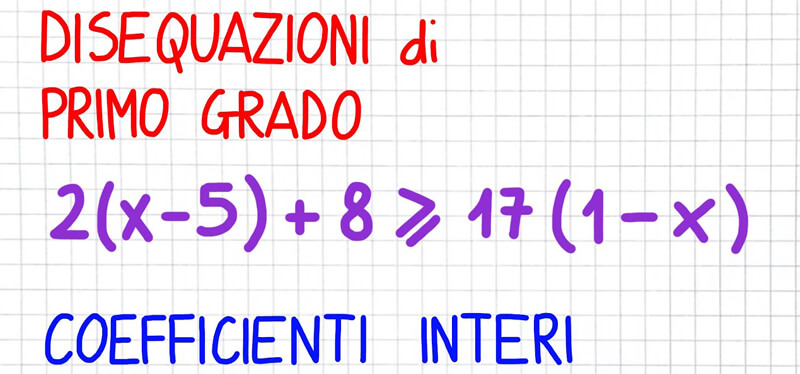

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

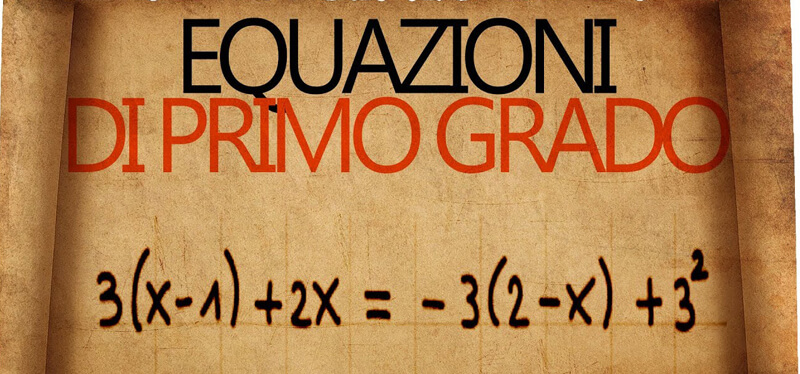

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

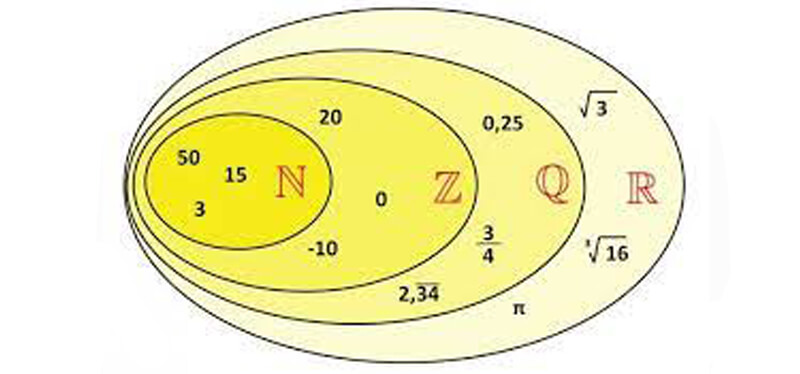

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici