Parafrasi e Analisi: "Canto XXXIII" - Inferno - Divina Commedia - Dante Alighieri

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi

4) Riassunto

5) Figure Retoriche

6) Personaggi Principali

7) Analisi ed Interpretazioni

8) Passi Controversi

Scheda dell'Opera

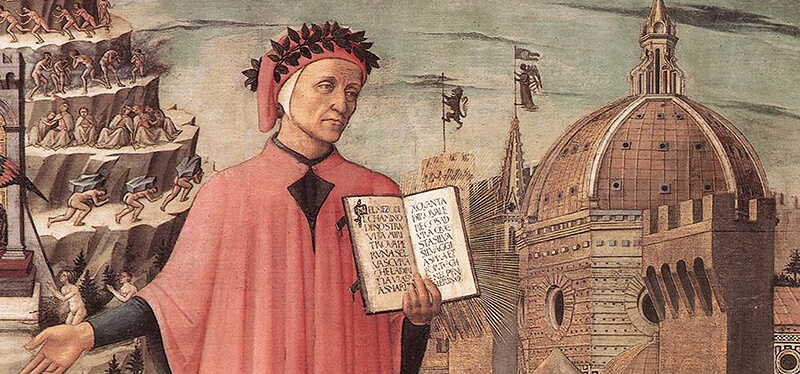

Autore: Dante Alighieri

Prima Edizione dell'Opera: 1321

Genere: Poema

Forma metrica: Costituita da tre versi di endecasillabi. Il primo e il terzo rimano tra loro, il secondo rima con il primo e il terzo della terzina successiva.

Introduzione

Il Canto XXXIII dell'Inferno rappresenta uno dei momenti più intensi e drammatici della Commedia, in cui Dante affronta i temi della vendetta, del tradimento e delle sue conseguenze eterne. Ambientato nel nono cerchio, la zona più profonda dell'Inferno, il canto offre una riflessione sul peccato del tradimento, considerato il più grave e imperdonabile tra quelli umani. Attraverso una narrazione densa e coinvolgente, Dante esplora i legami spezzati e la corruzione morale che conduce al gelo eterno, enfatizzando la disumanità e la perdita di ogni calore spirituale dei traditori.

In questo contesto, il canto si sviluppa con una tensione emotiva particolarmente forte, sottolineando l'impatto delle azioni umane non solo sul piano etico, ma anche su quello storico e personale. Il linguaggio dantesco si fa crudo e incisivo, catturando la violenza interiore dei peccatori e la condanna implacabile della giustizia divina. Con una struttura narrativa che unisce poesia e allegoria, il Canto XXXIII invita il lettore a una profonda riflessione sulla natura della colpa e sull'irrevocabilità della punizione.

Testo e Parafrasi

| La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a'capelli del capo ch'elli avea di retro guasto. Poi cominciò: «Tu vuo' ch'io rinovelli disperato dolor che 'l cor mi preme già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor ch'i' rodo, parlar e lagrimar vedrai insieme Io non so chi tu se' né per che modo venuto se' qua giù; ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu dei saper ch'i' fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggieri: or ti dirò perché i son tal vicino Che per l'effetto de' suo' mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai, e saprai s'e' m'ha offeso Breve pertugio dentro da la Muda la qual per me ha 'l titol de la fame, e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci 'l mal sonno che del futuro mi squarciò 'l velame Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e ' lupicini al monte per che i Pisan veder Lucca non ponno Con cagne magre, studiose e conte Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi s'avea messi dinanzi da la fronte In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e ' figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger senti' fra 'l sonno i miei figliuoli ch'eran con meco, e dimandar del pane. Ben se' crudel, se tu già non ti duoli pensando ciò che 'l mio cor s'annunziava; e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che 'l cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava e io senti' chiavar l'uscio di sotto a l'orribile torre; ond'io guardai nel viso a' mie' figliuoi sanza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai: piangevan elli; e Anselmuccio mio disse: "Tu guardi sì, padre! che hai?". Perciò non lacrimai né rispuos'io tutto quel giorno né la notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscìo Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi; ed ei, pensando ch'io 'l fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: "Padre, assai ci fia men doglia se tu mangi di noi: tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia" Queta'mi allor per non farli più tristi; lo dì e l'altro stemmo tutti muti; ahi dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, dicendo: "Padre mio, ché non mi aiuti?". Quivi morì; e come tu mi vedi, vid'io cascar li tre ad uno ad uno tra 'l quinto dì e 'l sesto; ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno». Quand'ebbe detto ciò, con li occhi torti riprese 'l teschio misero co'denti, che furo a l'osso, come d'un can, forti Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove 'l sì suona, poi che i vicini a te punir son lenti, muovasi la Capraia e la Gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, sì ch'elli annieghi in te ogne persona! Ché se 'l conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te de le castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguiccione e 'l Brigata e li altri due che 'l canto suso appella. Noi passammo oltre, là 've la gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso lì pianger non lascia, e 'l duol che truova in su li occhi rintoppo, si volge in entro a far crescer l'ambascia; ché le lagrime prime fanno groppo, e sì come visiere di cristallo, riempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. E avvegna che, sì come d'un callo, per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento: per ch'io: «Maestro mio, questo chi move? non è qua giù ogne vapore spento?». Ond'elli a me: «Avaccio sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che 'l fiato piove». E un de' tristi de la fredda crosta gridò a noi: «O anime crudeli, tanto che data v'è l'ultima posta levatemi dal viso i duri veli, sì ch'io sfoghi 'l duol che 'l cor m'impregna, un poco, pria che'l pianto si raggeli» Per ch'io a lui: «Se vuo' ch'i' ti sovvegna, dimmi chi se', e s'io non ti disbrigo, al fondo de la ghiaccia ir mi convegna». Rispuose adunque: «I' son frate Alberigo; i' son quel da le frutta del mal orto, che qui riprendo dattero per figo» «Oh!», diss'io lui, «or se' tu ancor morto?». Ed elli a me: «Come 'l mio corpo stea nel mondo sù, nulla scienza porto. Cotal vantaggio ha questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade innanzi ch'Atropòs mossa le dea E perché tu più volentier mi rade le 'nvetriate lagrime dal volto, sappie che, tosto che l'anima trade come fec'io, il corpo suo l'è tolto da un demonio, che poscia il governa mentre che 'l tempo suo tutto sia vòlto. Ella ruina in sì fatta cisterna; e forse pare ancor lo corpo suso de l'ombra che di qua dietro mi verna. Tu 'l dei saper, se tu vien pur mo giuso: elli è ser Branca Doria, e son più anni poscia passati ch'el fu sì racchiuso» «Io credo», diss'io lui, «che tu m'inganni; ché Branca Doria non morì unquanche, e mangia e bee e dorme e veste panni» «Nel fosso sù», diss'el, «de' Malebranche, là dove bolle la tenace pece, non era ancor giunto Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo, ed un suo prossimano che 'l tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggimai in qua la mano; aprimi li occhi». E io non gliel'apersi; e cortesia fu lui esser villano Ahi Genovesi, uomini diversi d'ogne costume e pien d'ogne magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Ché col peggiore spirto di Romagna trovai di voi un tal, che per sua opra in anima in Cocito già si bagna, e in corpo par vivo ancor di sopra. |

Quel peccatore sollevò la bocca dal pasto bestiale, pulendola sui capelli del capo che egli aveva morso nella parte posteriore. Poi cominciò: «Tu vuoi che io rinnovi il disperato dolore che mi opprime il cuore già solo ricordandolo, prima che io ne parli. Ma se le mie parole devono essere motivo che procuri infamia al traditore che io sto rodendo, mi vedrai parlare e piangere insieme. Io non so chi tu sia né il modo in cui sei venuto quaggiù; ma mi sembri senza dubbio fiorentino, quando io ti sento [parlare]. Tu devi sapere che io fui il Conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggieri: ora ti dirò perché gli sono così vicino. Che a causa delle sue cattive azioni, fidandomi di lui, io fui rinchiuso e poi fatto morire, non è necessario raccontarlo; però ascolterai quello che non puoi aver saputo, cioè come fu crudele la mia morte, e così potrai valutare se egli mi ha recato offesa. Una piccola feritoia dentro la torre della Muda, la quale a causa mia si chiama ora torre della Fame, e che conviene che venga chiusa per altri, mi aveva già mostrato attraverso la sua apertura [il passare di] diversi mesi, quando io feci un terribile sogno che mi svelò il futuro. Costui [Ruggieri] mi appariva come guida e capo, mentre cacciava il lupo e i suoi lupacchiotti sul monte a causa del quale i pisani non possono vedere Lucca. Aveva disposto dinnanzi a sé i Gualandi, i Sismondi e i Lanfranchi, dotati di cagne magre, accorte ed addestrate Dopo una breve corsa il lupo ed i figli mi parvero stanchi, e mi sembrava di vedere [le cagne che] con i denti aguzzi laceravano loro i fianchi. Quando mi svegliai prima del mattino, sentii piangere nel sonno i miei figli che erano con me, e domandare del pane. Sei assai crudele se già ora non provi alcun dolore pensando a ciò che il mio cuore presagiva, e se non piangi ora, per cosa sei solito piangere? Erano già svegli e si avvicinava l'ora in cui veniva solitamente portato il cibo, ma in seguito al sogno ciascuno ne dubitava; e io sentii inchiodare la porta di sotto dell'orribile torre; perciò io guardai nel volto i miei figli senza dire parola. Io non piansi, ma dentro impietrii: loro piangevano; ed il mio piccolo Anselmo disse: "Ci guardi in modo così strano, padre! Che hai?". Perciò non piansi e non risposi per tutto il giorno e per la notte successiva, fino a quando non sorse sul mondo il nuovo sole. Non appena un piccolo raggio di luce penetrò nel doloroso carcere, ed io distinsi nei loro quattro volti il mio stesso aspetto, entrambe le mani mi morsi per il dolore; ed essi, pensando che io lo stessi facendo per il desiderio di mangiare, immediatamente si alzarono e dissero: "Padre, ci procurerebbe molto meno dolore se tu mangiassi noi, tu ci hai vestiti di queste misere carni, e tu spogliale". Allora mi calmai per non renderli più tristi; quel giorno e il seguente restammo in silenzio; ah terra crudele, perché non ti apristi sotto di noi? Quando fummo giunti al quarto giorno, Gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo: "Padre mio, perché non mi aiuti?". Là morì; e come tu vedi me, io li vidi morire gli altri tre uno ad uno, tra il quinto ed il sesto giorno; al che io iniziai, ormai cieco, a brancolare sopra ciascuno di loro, e per due giorni li chiamai, dopo che furono morti. Infine, la fame fu più forte del dolore». Quando ebbe detto queste parole, con gli occhi biechi riprese il misero teschio con i denti, forti come quelli di un cane, che addentarono l'osso. Ahi Pisa, vergogna delle popolazioni del Bel Paese, là dove risuona la lingua del sì, poiché le città vicine sono lente a punirti, si muovano Capraia e Gorgona, e creino uno sbarramento sulla foce dell'Arno, così che esso anneghi ogni tuo abitante! Perché se se il conte Ugolino aveva fama d'averti tradita riguardo ai [tuoi] castelli, non avresti dovuto sottoporre i [suoi] figli a una tale croce. La giovane età rendeva innocenti, o nuova Tebe, Uguccione e il Brigata e gli altri due, che il canto in precedenza nomina. Noi passammo oltre, là dove il ghiaccio imprigiona crudelmente altre anime, poste non a testa in giù, ma del tutto supine. Il pianto stesso qui non permette di piangere, e le lacrime che trovano un ostacolo sugli occhi, si rivolgono all'interno ad aumentare il dolore; poiché le prime lacrime formano un nodo e, così come visiere di cristallo, riempiono tutta la cavità oculare sotto le palpebre. E sebbene, così come in un callo, a causa del freddo ogni sentimento aveva cessato di stare sul mio viso, tuttavia mi sembrò di udire un po' di vento; per cui io [dissi]: «Maestro mio, chi produce questo [vento]? Non è quaggiù assente ogni vapore?». Ed egli a me: «Presto sarai nel posto in cui i tuoi occhi ti daranno la risposta, vedendo il motivo per cui il vento scende dall'alto». Ed uno dei dannati [imprigionato] nella lastra ghiacciata gridò a noi: «O anime crudeli, dato che voi siete destinati all'ultima zona, levatemi dal viso le incrostazioni ghiacciate, così che io possa sfogare un po' il dolore che mi riempie il cuore, prima che il pianto si congeli». Ed io a lui: «Se vuoi che io ti aiuti, dimmi chi sei, e se io non ti libererò, possa io andare al fondo della palude ghiacciata». Quindi rispose: «Io sono frate Alberigo; io sono quello dei frutti dell'orto del peccato, e qui ricevo datteri in cambio di fichi». «Oh», dissi io a lui, «sei tu già morto?». Ed egli a me: «Di come il mio corpo stia nel mondo terreno, non ne ho conoscenza. Questo vantaggio ha la Tolomea, in cui molte volte l'anima sprofonda prima che Atropo le dia la spinta mortale. E poiché tu mi tolga più volentieri mi tolga le lagrime ghiacciate dal viso, sappi che, non appena l'anima tradisce così come feci io, il suo corpo viene preso da un demonio, che in seguito lo governa finché sia interamente trascorso il suo tempo terreno. L'anima precipita in questo pozzo; e forse è ancora ancora visibile sulla Terra il corpo dell'anima che qui dentro si ghiaccia. Tu lo devi sapere, se solo ora vieni quaggiù: quello è Sir Branca Doria, e sono passati diversi anni da quando egli fu qui rinchiuso». «Io credo», dissi io a lui «che tu mi stia ingannando; poiché Branca Doria non è ancora morto, e mangia, beve, dorme e indossa abiti». «Nella bolgia sopra», disse egli, «dei [diavoli] Malebranche, là dove ribolle la pece vischiosa, non era ancora arrivato Michel Zanche, quando questi lasciò nel suo corpo un demonio al posto suo, come anche un suo parente che con lui commise il tradimento. Ma ora distendi qua la tua mano; apri i miei occhi». Ed io non glieli aprii; e fu una cortesia essere scortese con lui. Ahi genovesi, uomini lontani da ogni buon costume e ricchi di ogni vizio, perché non siete cacciati dal mondo? Poiché con lo spirito peggiore della Romagna, trovai un vostro concittadino la cui anima, a causa del suo operato, già è immersa nel Cocito, mentre il suo corpo pare ancora vivo sulla Terra. |

Riassunto

Il conte Ugolino e la sua tragedia (versi 1-78)

Nel punto in cui si era interrotto il canto precedente, Dante incontra un dannato intento a divorare il cranio del suo compagno di pena. Si tratta del conte Ugolino, che racconta la sua storia: l'uomo rivela di essere stato tradito dall'arcivescovo Ruggieri, il quale lo aveva attirato in una trappola e imprigionato nella torre della Muda insieme ai suoi due figli e ai due nipoti. Lì, tutti loro furono lasciati morire di fame. Dopo aver concluso il suo racconto, Ugolino riprende con rabbia a mordere il cranio di Ruggieri, il suo carnefice.

L'invettiva contro Pisa (versi 79-90)

Colpito dalla crudeltà della vicenda, Dante si scaglia contro Pisa, teatro della tragedia del conte. Il poeta invoca le isole di Capraia e Gorgona affinché si spostino e ostruiscano la foce dell'Arno, sommergendo la città e i suoi abitanti. Dante riconosce che Ugolino aveva tradito la patria cedendo castelli a Firenze e Lucca, ma denuncia l'ingiustizia della sorte toccata ai suoi giovani familiari, innocenti e ignari.

Verso la Tolomea (versi 91-108)

Lasciata l'Antenòra, Dante e Virgilio si dirigono verso la Tolomea, la sezione successiva del Cocito. Qui i dannati, intrappolati nel ghiaccio, soffrono un supplizio particolare: pur desiderando piangere, le loro lacrime si congelano nei loro occhi, amplificando il dolore. Mentre avanzano, Dante sente un vento gelido e chiede a Virgilio spiegazioni. La guida gli risponde che presto avrà modo di vedere con i propri occhi da dove proviene.

Frate Alberigo e l'invettiva contro i genovesi (versi 109-157)

Nella Tolomea, uno dei dannati si rivolge a Dante e Virgilio, implorandoli di liberarlo dalle lacrime ghiacciate. Dante accetta, ma a condizione che il dannato riveli la sua identità. Questi si presenta come frate Alberigo, cosa che stupisce Dante, il quale lo crede ancora in vita. Alberigo spiega che, nel caso dei traditori degli ospiti, l'anima viene punita all'Inferno prima che il corpo muoia, lasciando il comando del corpo a un diavolo. Indica poi un altro dannato, Branca Doria, anch'egli ancora vivo sulla Terra, che aveva tradito e fatto uccidere Michele Zanche. Dante, nonostante la promessa fatta, decide di non rimuovere le lacrime congelate dagli occhi di Alberigo e, con amarezza, si lancia in una dura invettiva contro i genovesi, che descrive come una popolazione corrotta e viziosa.

Figure Retoriche

v. 9: "Parlar e lagrimar vedrai insieme": Zeugma.

v. 30: "Veder Lucca non ponno": Anastrofe.

v. 31: "Cagne magre, studiose e conte": Metafora. Per indicare il popolo pisano.

v. 42: "E se non piangi, di che pianger suoli?": Apostrofe.

vv. 49-50: "Io non piangea...piangevan elli": Chiasmo.

v. 54: "Infin che l'altro sol nel mondo uscìo": Perifrasi. Per indicare il sole del mattino seguente, l'alba.

v. 58: "Ambo le man per lo dolor mi morsi": Anastrofe.

v. 66: "Ahi dura terra, perché non t'apristi?": Apostrofe.

v. 69: "Padre mio, che non m'aiuti?": Apostrofe.

v. 75: "Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno": Allitterazione della P e della L.

v. 78: "Che furo a l'osso, come d'un can, forti": Similitudine.

v. 79-80: "Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove 'l sì suona": Apostrofe.

v. 80: "Del bel paese": Perifrasi. Per indicare l'Italia.

v. 95: "E 'l duol che truova in su li occhi rintoppo": Metonimia. L'effetto per la causa, il dolore è provocato dalle lacrime che trovano un ostacolo negli occhi.

v. 98: "E sì come visiere di cristallo": Similitudine.

v. 100: "Sì come d'un callo": Similitudine.

v. 102: "Cessato avesse del mio viso stallo": Iperbato.

vv. 116-117: "E s'io non ti disbrigo, al fondo de la ghiaccia ir mi convegna": Iperbole.

v. 125: "Che spesse volte": Sineddoche. Il plurale per il singolare. Cioè: "che spesso...".

v. 126: "Mossa le dea": Anastrofe.

v. 141: "E mangia e bee e dorme e veste panni": Enumerazione.

v. 151: "Ahi Genovesi, uomini diversi": Apostrofe.

Personaggi Principali

Ugolino della Gherardesca è stato un nobile pisano nato intorno al 1210 in una famiglia feudale di tradizione ghibellina. Nonostante queste origini, si avvicinò al partito guelfo, probabilmente grazie al legame familiare con il re di Sardegna Enzo, figlio di Federico II, di cui fu anche vicario. La sua amicizia con Giovanni Visconti, Giudice di Gallura e marito di sua figlia Giovanna, contribuì ulteriormente a questo cambiamento di schieramento politico.

Nel 1284, Ugolino prese parte alla battaglia navale della Meloria, dove Pisa subì una pesante sconfitta da parte di Genova, alleata di Firenze e Lucca. Alcuni lo accusarono di aver tentato di fuggire durante il conflitto, sollevando sospetti sulla sua fedeltà e coraggio. Nonostante queste voci, fu nominato podestà di Pisa lo stesso anno e, successivamente, capitano del popolo nel 1286. La sua posizione come leader guelfo in una città prevalentemente ghibellina favorì i negoziati di pace con Firenze e Lucca, anche se a costo di cedere alcuni castelli pisani.

Tuttavia, Ugolino ruppe l'alleanza con il nipote Nino Visconti per stringere un accordo con l'arcivescovo Ruggieri, capo della fazione ghibellina pisana. Questo patto si rivelò fatale: nel 1288 Ruggieri, insieme ad altre famiglie ghibelline, sobillò il popolo contro di lui. Ugolino venne tradito, arrestato e rinchiuso nella torre della Muda con due figli e due nipoti, dove morirono di fame nel marzo del 1289.

La figura di Ugolino è emblematica per la sua complessità: Dante Alighieri lo colloca nell'Antenòra, il cerchio infernale riservato ai traditori della patria e del partito. La colpa di Ugolino potrebbe riferirsi alla cessione dei castelli pisani o al suo passaggio dal partito ghibellino a quello guelfo. Tuttavia, nel Canto XXXIII dell'Inferno, Dante offre una rappresentazione ambivalente del conte: un uomo feroce e ambizioso, ma anche un padre straziato dalla sofferenza e dalla colpa per la tragica fine della sua famiglia.

Il monologo di Ugolino, uno dei più lunghi dell'Inferno, rappresenta una denuncia della sua ingiusta condanna e un tentativo di riabilitare la sua figura. Questo personaggio appare quindi come simbolo di un traditore tradito, un uomo che mescola brutalità e sensibilità in un intreccio di emozioni contrastanti.

Un'interpretazione artistica iconica del conte Ugolino si trova nella scultura di Jean-Baptiste Carpeaux, esposta al Musée d'Orsay, che cattura con intensità il dramma e la complessità di questa figura storica e letteraria.

Analisi ed Interpretazioni

Il canto XXXIII dell'Inferno: tragedia, tradimento e critica sociale

Il canto XXXIII della Divina Commedia si colloca tra i momenti più drammatici dell'Inferno, portando avanti la narrazione iniziata nel canto precedente. Qui, Dante si concentra su due figure simboliche della condizione umana e della decadenza morale: il conte Ugolino e frate Alberigo. Le loro storie, collocate rispettivamente nell'Antenora e nella Tolomea, due zone del Cocito, vengono arricchite da invettive contro Pisa e Genova, città politicamente rivali e simbolo del degrado civile e morale dell'epoca.

La tragedia di Ugolino: un padre tra amore e vendetta

La vicenda del conte Ugolino, che Dante colloca nell'Antenora tra i traditori della patria, è tra le più intense della Commedia. Ugolino, condannato a divorare eternamente il cranio del suo nemico, l'arcivescovo Ruggieri, rappresenta una sintesi tra tragedia personale e denuncia politica. Questo atto, simbolo di un odio feroce e disumanizzato, si intreccia con il racconto della sua prigionia nella Torre della Muda, dove morì di fame insieme ai suoi figli.

Ugolino descrive in tre momenti il calvario vissuto. Inizia con un sogno premonitore, in cui vede Ruggieri come un cacciatore che guida cani feroci contro lui e i suoi figli, simboleggiati da un lupo e i suoi cuccioli. Il sogno si avvera quando la torre viene sigillata, segnando la loro condanna. Segue poi la descrizione della fame che consuma il corpo e l'anima, culminando nel dolore di vedere i figli morire uno dopo l'altro, impotenti e imploranti aiuto. Infine, Ugolino stesso soccombe, lasciando al lettore il dubbio evocato dal verso ambiguo "Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno". Questo potrebbe indicare che la fame causò la sua morte, oppure che, in un atto estremo, si cibò delle carni dei figli.

Dante non cerca di chiarire la verità storica, ma carica l'episodio di una forte tensione emotiva e morale. La rappresentazione dei figli come giovani e innocenti aumenta il pathos e condanna la crudeltà di Pisa, definita da Dante "novella Tebe", invocando la natura affinché sommerga la città.

Ugolino e il dubbio del cannibalismo

La questione se Ugolino si sia cibato dei figli è rimasta a lungo dibattuta. Alcuni studiosi, come Francesco De Sanctis, negano questa ipotesi, sottolineando il legame paterno tra Ugolino e i figli. Altri, come Gianfranco Contini, considerano l'interpretazione più crudele compatibile con il contesto. La letteratura classica, che Dante conosceva bene, è ricca di episodi di cannibalismo simbolico o reale, come il Tideo della Tebaide di Stazio o Maria di Eleazaro durante l'assedio di Gerusalemme. Tuttavia, la scelta di lasciare il dubbio irrisolto fa parte del disegno dantesco: il sospetto è deliberatamente insinuato per aumentare la tensione emotiva e la riflessione morale.

Frate Alberigo e la Tolomea: tradimento e dannazione anticipata

Nella seconda parte del canto, Dante presenta la Tolomea, dove i traditori degli ospiti sono immersi nel ghiaccio, simbolo del loro cuore freddo e privo di amore. Qui il poeta incontra frate Alberigo, il cui tradimento si consumò durante un banchetto: al segnale convenuto, "portare la frutta", fece assassinare i suoi ospiti. Questo episodio ha reso proverbiale l'espressione "frutta di frate Alberigo".

La pena inflitta ai dannati della Tolomea è straordinaria: alcune anime vi giungono prima della morte fisica, con i loro corpi sulla Terra abitati da demoni. Alberigo, credendo che Dante sia un dannato, chiede di liberargli gli occhi dal ghiaccio che li sigilla, ma il poeta lo inganna, rifiutando il gesto. Questo inganno, apparentemente sleale, è un modo per sottolineare l'ironia della punizione divina: Dante diventa strumento di giustizia, invertendo la logica della fiducia tradita.

Il vento di Lucifero e le invettive contro Pisa e Genova

Un elemento di collegamento tra le due sezioni del canto è il freddo intenso del Cocito, generato dal battito delle ali di Lucifero. Virgilio, con una risposta reticente, invita Dante a pazientare fino al momento in cui potrà vedere la fonte di quel vento gelido.

Le invettive contro Pisa e Genova chiudono rispettivamente le due parti del canto, denunciando il degrado morale delle città. Pisa è accusata di crudeltà e violenza, mentre Genova viene definita un luogo corrotto, privo di virtù e meritevole della condanna divina.

Significato del canto

Il canto XXXIII offre una profonda riflessione sulla natura umana, intrecciando tragedia, ironia e denuncia sociale. La storia di Ugolino evidenzia l'orrore dell'ingiustizia politica, mentre quella di Alberigo mette in luce l'abiezione del tradimento. Attraverso immagini potenti, ambiguità narrative e invettive appassionate, Dante invita il lettore a interrogarsi sulle conseguenze delle azioni umane, trasformando la discesa nell'Inferno in un percorso di consapevolezza morale e civile.

Passi Controversi

Le parole con cui il conte Ugolino (vv. 11-12) riconosce Dante come fiorentino per via della parlata ricordano quelle di Farinata degli Uberti (X, 25-27), sebbene il contesto qui sia molto diverso.

I versi 16-18 fanno probabilmente riferimento al presunto inganno di Ruggieri, che avrebbe convinto Ugolino a tornare a Pisa con la promessa di un accordo, per poi imprigionarlo. Questa vicenda, riportata da un cronista, non ha però altre conferme.

La "Muda" (v. 22) era un'antica torre appartenente alla famiglia Gualandi, una delle casate ghibelline nemiche di Ugolino. La torre, utilizzata come prigione fino al 1318, prendeva il nome dal fatto che vi si allevavano aquile, che cambiavano le penne durante la muta.

L'espressione "maestro e donno" (v. 28) si riferisce letteralmente al capo di una battuta di caccia. Il monte menzionato al v. 29 è il San Giuliano, che in effetti blocca la vista di Lucca per i Pisani. Forse Dante allude a una possibile fuga di Ugolino verso la città guelfa di Lucca, ma questa interpretazione resta incerta.

Il verbo "chiavar" (v. 46) significa "inchiodare" e non "chiudere a chiave", come avevano erroneamente interpretato alcuni commentatori antichi. Il termine "manicar" (v. 60), che vuol dire "mangiare", è considerato un popolarismo fiorentino sconsigliato dal De Vulgari Eloquentia (I, 13).

Il verso 75 può essere interpretato in due modi: "poi la fame prevalse sul dolore e mi portò alla morte" oppure "poi la fame superò il dolore e mi spinse a nutrirmi delle loro carni". In quest'ultimo caso si tratterebbe di un riferimento al cannibalismo del conte.

L'espressione "il bel paese là dove 'l sì suona" (v. 80) indica l'Italia, identificata dal suo volgare, in modo analogo a quanto si faceva con la Francia del nord, dove si parlava la lingua d'oïl, e con la Provenza, dove si usava la lingua d'oc (i termini oïl e oc significano "sì" in quelle lingue).

La Capraia e la Gorgona (v. 82) sono due isole del Mar Tirreno, situate a nord-ovest dell'Elba e sotto il controllo di Pisa. Dante immagina che, se queste due isole si spostassero fino a chiudere la foce dell'Arno, il fiume sommergerebbe la città.

Il "coppo" (v. 99) è la cavità dell'orbita oculare e, letteralmente, indica un recipiente per acqua. I vv. 116-117 ("e s'io non ti disbrigo, / al fondo de la ghiaccia ir mi convegna") sono ambigui: se Dante fosse un dannato, significherebbero che il poeta sarebbe completamente immerso nel ghiaccio, ma nella realtà Dante deve raggiungere il centro di Cocito, dove si trova Lucifero.

L'espressione "dattero per figo" (v. 120) corrisponde a qualcosa di simile al nostro "pan per focaccia" e sottolinea che Alberigo subisce una punizione ancora più severa della sua colpa. Il dattero, infatti, era considerato più pregiato del fico.

Atropo (v. 126) è la delle tre Parche incaricata di recidere il filo della vita. Il verbo "verna" (v. 135) può essere interpretato in senso ironico come "sverna", ma potrebbe anche significare "batte i denti", poiché "vernare" era usato per descrivere il canto degli uccelli in primavera.

Infine, "unquanche" (v. 140) significa "mai" ed è una derivazione dal latino umquam.

Fonti: libri scolastici superiori

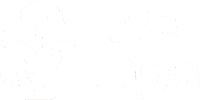

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

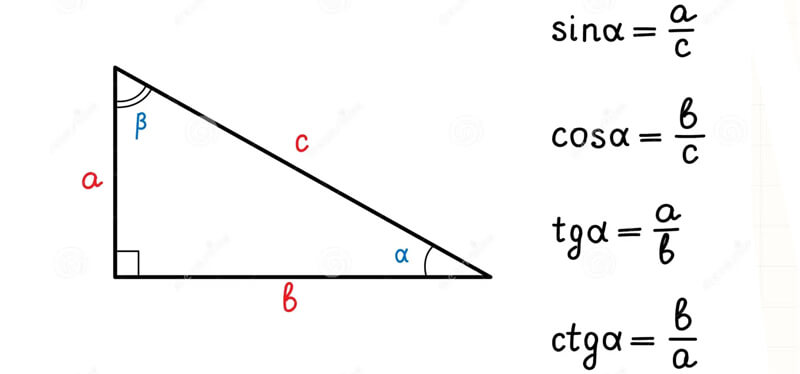

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

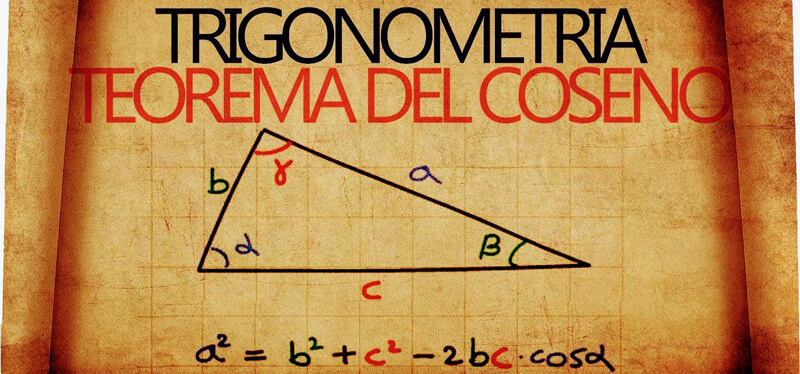

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

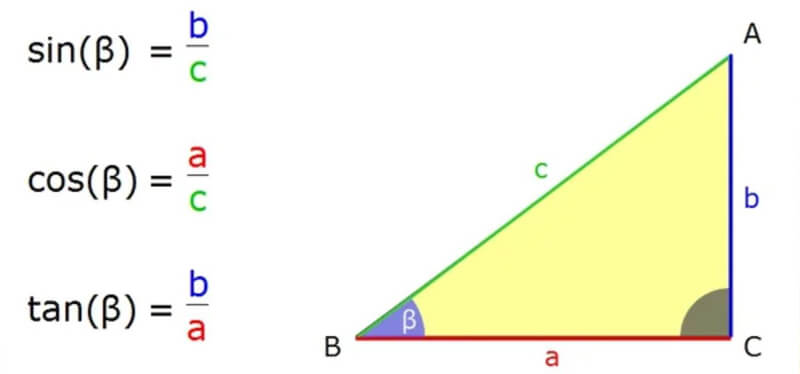

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

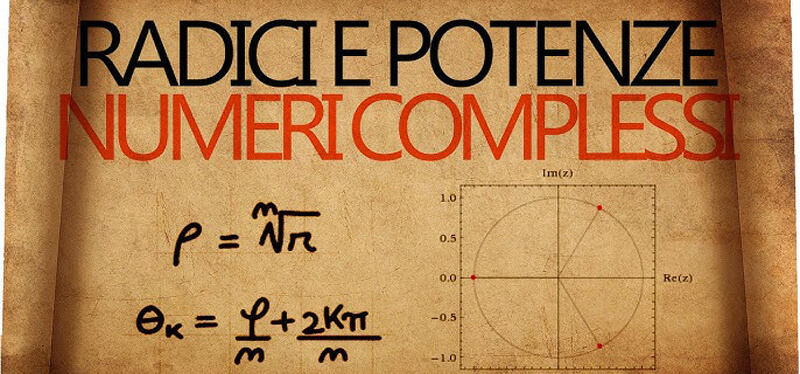

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

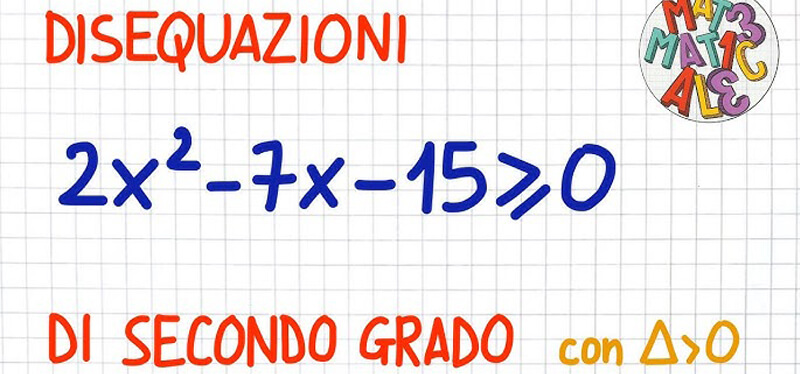

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

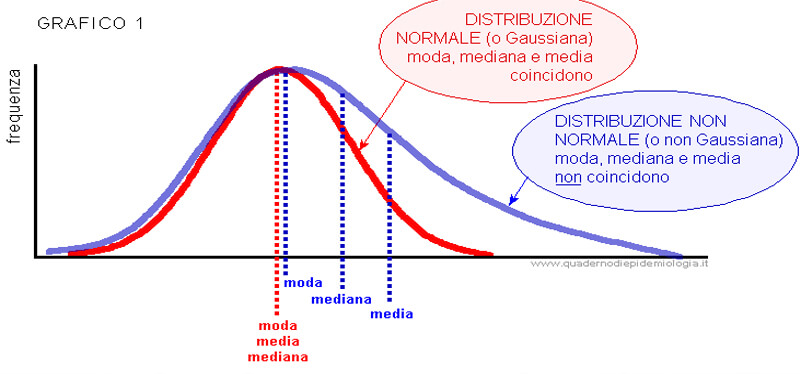

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

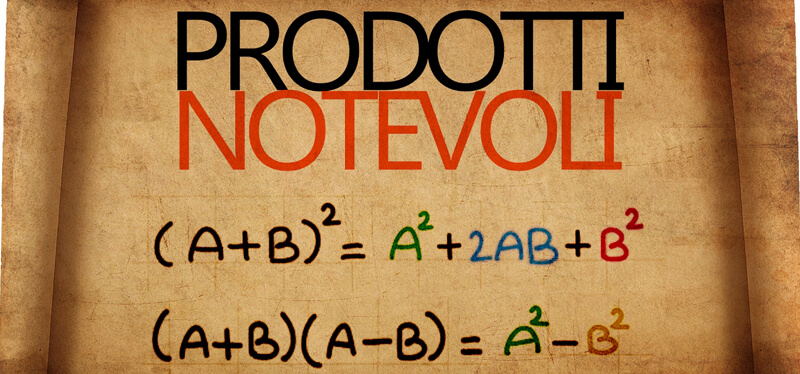

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

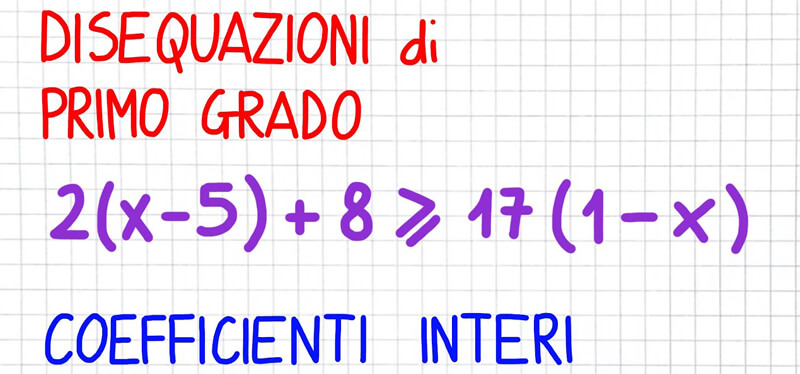

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

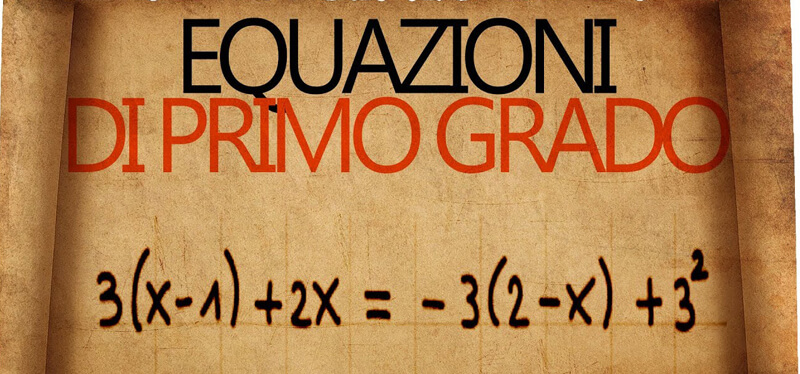

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

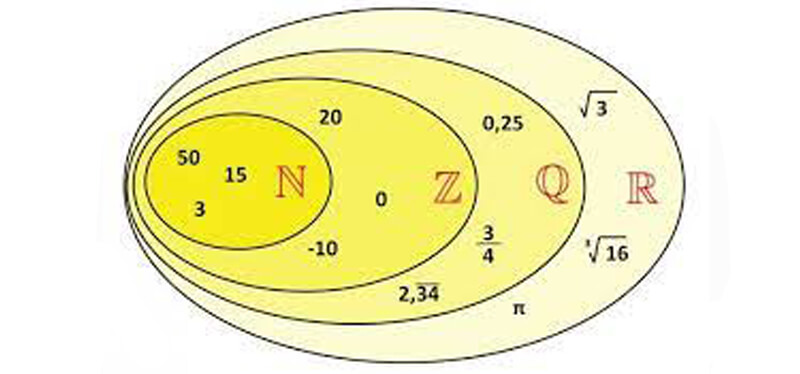

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici