Parafrasi e Analisi: "Canto XXIV" - Inferno - Divina Commedia - Dante Alighieri

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi

4) Riassunto

5) Figure Retoriche

6) Analisi ed Interpretazioni

7) Passi Controversi

Scheda dell'Opera

Autore: Dante Alighieri

Prima Edizione dell'Opera: 1321

Genere: Poema

Forma metrica: Costituita da tre versi di endecasillabi. Il primo e il terzo rimano tra loro, il secondo rima con il primo e il terzo della terzina successiva.

Introduzione

Il Canto XXIV dell'Inferno rappresenta un momento di transizione e ripresa, in cui Dante affronta una nuova sfida morale e fisica nel suo viaggio attraverso le profondità del peccato umano. Dopo l'episodio del crollo delle rocce nel precedente canto, il poeta si prepara ad affrontare un percorso sempre più arduo, che simboleggia la fatica necessaria per comprendere e superare i mali dell'animo. In questo canto, l'attenzione si concentra sul peccato della frode, approfondito attraverso il contesto delle Malebolge, il vasto regno dei fraudolenti.

L'argomento principale si sviluppa in un ambiente cupo e ostile, che incarna la natura insidiosa della colpa che vi è punita. Dante, accompagnato da Virgilio, attraversa un paesaggio caratterizzato da immagini fortemente simboliche, dove la rappresentazione del peccato si intreccia con la punizione divina, evidenziando il principio del contrappasso. La narrazione offre spunti per riflettere sull'inganno come violazione dei legami umani e sulla giustizia che ne deriva.

Con il suo stile incisivo e drammatico, Dante porta il lettore a confrontarsi con i temi della fatica, della resistenza e della necessità di procedere nonostante le difficoltà, elementi che non solo caratterizzano questo passaggio dell'Inferno, ma che definiscono l'intera esperienza spirituale della Commedia.

Testo e Parafrasi

| In quella parte del giovanetto anno che 'l sole i crin sotto l'Aquario tempra e già le notti al mezzo dì sen vanno, quando la brina in su la terra assempra l'imagine di sua sorella bianca, ma poco dura a la sua penna tempra, lo villanello a cui la roba manca, si leva, e guarda, e vede la campagna biancheggiar tutta; ond'ei si batte l'anca, ritorna in casa, e qua e là si lagna, come 'l tapin che non sa che si faccia; poi riede, e la speranza ringavagna, veggendo 'l mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, e prende suo vincastro e fuor le pecorelle a pascer caccia. Così mi fece sbigottir lo mastro quand'io li vidi sì turbar la fronte, e così tosto al mal giunse lo 'mpiastro; ché, come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce ch'io vidi prima a piè del monte. Le braccia aperse, dopo alcun consiglio eletto seco riguardando prima ben la ruina, e diedemi di piglio. E come quei ch'adopera ed estima, che sempre par che 'nnanzi si proveggia, così, levando me sù ver' la cima d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia dicendo: «Sovra quella poi t'aggrappa; ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia». Non era via da vestito di cappa, ché noi a pena, ei lieve e io sospinto, potavam sù montar di chiappa in chiappa. E se non fosse che da quel precinto più che da l'altro era la costa corta, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perché Malebolge inver' la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende; noi pur venimmo al fine in su la punta onde l'ultima pietra si scoscende. La lena m'era del polmon sì munta quand'io fui sù, ch'i' non potea più oltre, anzi m'assisi ne la prima giunta. «Omai convien che tu così ti spoltre», disse 'l maestro; «ché, seggendo in piuma, in fama non si vien, né sotto coltre; sanza la qual chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra di sé lascia, qual fummo in aere e in acqua la schiuma. E però leva sù; vinci l'ambascia con l'animo che vince ogne battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Più lunga scala convien che si saglia; non basta da costoro esser partito. Se tu mi 'ntendi, or fa sì che ti vaglia». Leva'mi allor, mostrandomi fornito meglio di lena ch'i' non mi sentia, e dissi: «Va, ch'i' son forte e ardito». Su per lo scoglio prendemmo la via, ch'era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer fievole; onde una voce uscì de l'altro fosso, a parole formar disconvenevole. Non so che disse, ancor che sovra 'l dosso fossi de l'arco già che varca quivi; ma chi parlava ad ire parea mosso. Io era vòlto in giù, ma li occhi vivi non poteano ire al fondo per lo scuro; per ch'io: «Maestro, fa che tu arrivi da l'altro cinghio e dismontiam lo muro; ché, com'i' odo quinci e non intendo, così giù veggio e neente affiguro». «Altra risposta», disse, «non ti rendo se non lo far; ché la dimanda onesta si de' seguir con l'opera tacendo». Noi discendemmo il ponte da la testa dove s'aggiugne con l'ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta: e vidivi entro terribile stipa di serpenti, e di sì diversa mena che la memoria il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua rena; ché se chelidri, iaculi e faree produce, e cencri con anfisibena, né tante pestilenzie né sì ree mostrò già mai con tutta l'Etïopia né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe. Tra questa cruda e tristissima copia corrëan genti nude e spaventate, sanza sperar pertugio o elitropia: con serpi le man dietro avean legate; quelle ficcavan per le ren la coda e 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco a un ch'era da nostra proda, s'avventò un serpente che 'l trafisse là dove 'l collo a le spalle s'annoda. Né O sì tosto mai né I si scrisse, com'el s'accese e arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse; e poi che fu a terra sì distrutto, la polver si raccolse per sé stessa e 'n quel medesmo ritornò di butto. Così per li gran savi si confessa che la fenice more e poi rinasce, quando al cinquecentesimo anno appressa; erba né biado in sua vita non pasce, ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, e nardo e mirra son l'ultime fasce. E qual è quel che cade, e non sa como, per forza di demon ch'a terra il tira, o d'altra oppilazion che lega l'omo, quando si leva, che 'ntorno si mira tutto smarrito de la grande angoscia ch'elli ha sofferta, e guardando sospira: tal era 'l peccator levato poscia. Oh potenza di Dio, quant'è severa, che cotai colpi per vendetta croscia! Lo duca il domandò poi chi ello era; per ch'ei rispuose: «Io piovvi di Toscana, poco tempo è, in questa gola fiera. Vita bestial mi piacque e non umana, sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci bestia, e Pistoia mi fu degna tana». E ïo al duca: «Dilli che non mucci, e domanda che colpa qua giù 'l pinse; ch'io 'l vidi uomo di sangue e di crucci». E 'l peccator, che 'ntese, non s'infinse, ma drizzò verso me l'animo e 'l volto, e di trista vergogna si dipinse; poi disse: «Più mi duol che tu m'hai colto ne la miseria dove tu mi vedi, che quando fui de l'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi; in giù son messo tanto perch'io fui ladro a la sagrestia d'i belli arredi, e falsamente già fu apposto altrui. Ma perché di tal vista tu non godi, se mai sarai di fuor da' luoghi bui, apri li orecchi al mio annunzio, e odi. Pistoia in pria d'i Neri si dimagra; poi Fiorenza rinova gente e modi. Tragge Marte vapor di Val di Magra ch'è di torbidi nuvoli involuto; e con tempesta impetüosa e agra sovra Campo Picen fia combattuto; ond'ei repente spezzerà la nebbia, sì ch'ogne Bianco ne sarà feruto. E detto l'ho perché doler ti debbia!». |

Nel periodo (parte) iniziale (giovanetto) dell'anno in cui il sole rende più tiepidi (tempra) i propri raggi (crin) nella costellazione (sotto) dell'Acquario e le notti già si avviano (sen vanno) a durare la metà del giorno (al mezzo dì), quando la brina riproduce (assempra) sulla (in su) terra l'immagine della neve (sua sorella bianca), ma la tempera (tempra) della sua penna (con cui la brina riproduce la neve) dura poco, il pastorello (villanello) che non ha foraggio per le pecore (a cui la roba manca), si alza, guarda e vede tutta la campagna biancheggiare; per cui egli (ond'ei) si rammarica (si batte l'anca), rientra in casa e ogni tanto (qua e là) si lamenta (si lagna), come un poveretto ('l tapin) che non sa che fare (per rimediare qualcosa) (che si faccia); poi esce di nuovo (riede) e riguadagna (ringavagna) la speranza, nel vedere (veggendo) la terra (mondo) aver cambiato (cangiata) aspetto (faccia) in poco tempo (in poco d'ora), e prende il suo bastone (vincastro) e spinge (caccia) fuori le pecorelle a pascolare (pascer). Allo stesso modo mi fece stupire (sbigottir) il maestro quando lo vidi corrucciare (turbar) la fronte e altrettanto rapidamente (così tosto) giunse il rimedio (lo 'mpiastro) allo sconforto (mal); dal momento che (ché), appena giungemmo al ponte franato (guasto), la guida si rivolse a me con quell'espressione (piglio) dolce che avevo visto la prima volta ai piedi (a piè) del colle (nella selva oscura). Aprì le braccia e, valutata (eletto) tra sé (seco) la scelta migliore (alcun consiglio) dopo aver osservato bene (riguardando... ben) le condizioni della frana (ruina), mi afferrò (diedemi di piglio) (per aiutarmi a salire). E come colui che agisce (adopera) e allo stesso tempo riflette (sul da farsi) (estima), in modo che sembra (par) sempre provvedere (si proveggia) in anticipo all'azione successiva ('nnanzi), così, spingendomi (levando me sù) verso (ver') l'estremità (cima) di un masso (ronchione), adocchiava (avvisava) un'altra sporgenza rocciosa (scheggia) dicendo: «Aggrappati poi a (Sovra) quella; ma prima (pria) prova (tenta) se essa è in grado (s'è tal) di reggerti (ti reggia)». Non era un cammino (via) adatto a chi indossa vestiti ampi e pesanti (da vestito di cappa), poiché a malapena (a pena) noi, Virgilio (ei) leggero (lieve, in quanto spirito) ed io sospinto da lui, potevamo salire (sù montar) da un masso all'altro (di chiappa in chiappa). E se il pendio (costa) da quella parte dell'argine (da quel precinto) non fosse stato più corto dell'altro, non so Virgilio (di lui), ma di sicuro (ben) io sarei stato sopraffatto dalla fatica (vinto). Ma poiché Malebolge declina (pende) sensibilmente (tutta) verso (inver') l'apertura (porta) del pozzo più basso (bassissimo), la conformazione (sito) di ciascuna bolgia (valle) è tale (porta) che un argine (l'una costa) è più alto (surge) e l'altro più basso (scende); noi raggiungemmo finalmente (al fine) la sommità dell'argine (punta) da cui (onde) sporge (si scoscende) l'ultimo masso del ponte crollato. Quando fui in cima (sù), il fiato (lena) mi era stato spremuto (munta) dai polmoni a tal punto (sì) che io non ero più in grado di procedere (non potea più oltre), e così (anzi) appena arrivato (ne la prima giunta) mi misi a sedere (m'assisi). «Ormai è necessario (convien) che tu ti liberi dalla pigrizia (ti spoltre) con simili sforzi (così)», disse il maestro; «perché adagiandoti sulle piume (seggendo in piuma) o stando a letto (sotto coltre) non si raggiunge (non si vien) la fama; chi spreca (consuma) la propria vita senza la fama (la qual), lascia in terra la stessa (cotal) traccia (vestigio) di sé che (qual) lascia il fumo (fummo) nell'aria o la schiuma nell'acqua. Perciò (però) alzati (leva sù); supera (vinci) la fatica (l'ambascia) con la forza di volontà (l'animo) che vince ogni difficoltà (battaglia), se non si lascia abbattere (s'accascia) a causa del peso del corpo (col suo grave corpo). È necessario (convien) salire (che si saglia) una scala [la salita alla cima del Purgatorio] ancora più lunga; non è sufficiente (non basta) esserti allontanato (partito) dai peccatori (costoro). Se ben comprendi il senso delle mie parole (Se tu m'intendi), fa dunque (or) in modo (fa sì) che ti giovi (ti vaglia)». Allora mi alzai in piedi (Leva'mi), mostrandomi dotato (fornito) di forza (lena) maggiore (meglio) di quanto realmente non mi sentissi (ch'i' non mi sentia), e dissi: «Va pure, che ora io sono forte e coraggioso (ardito)». Ci incamminammo (prendemmo la via) lungo (Su per) il ponte (scoglio), che era pieno di sporgenze rocciose (ronchioso), stretto e malagevole, e assai più ripido (erto) di quello precedente (quel di pria). Avanzavo (andava) parlando per non sembrare (parer) stanco (fievole); per cui (per il fatto che parlavo) (onde) dall'altra bolgia (fosso) si levò (uscì) una voce, incapace (disconvenevole) di articolare (formar) parole comprensibili. Non so che cosa disse, benché (ancor che) fossi già sulla sommità (sovra 'l dosso) dell'arco che in quel punto (quivi) sormonta la bolgia (varca); ma chi parlava sembrava sollecitato (mosso) a camminare (ad ire). Io ero rivolto (vòlto) verso il basso, ma gli occhi, appartenenti a un vivo (vivi), non potevano (poteano) giungere (ire) fino al fondo della bolgia a causa (per) dell'oscurità (lo scuro); per cui dissi: «Maestro, fa in modo di arrivare (fa che tu arrivi) sull'argine successivo (cinghio) e vediamo di scendere (dismontiam) il ponte (muro); perché di qui (quinci), così come odo e non intendo (intendo), guardo (veggio) giù ma non distinguo (affiguro) nulla (neente)». «Non ti do (rendo) altra risposta», disse, «se non l'agire (lo far); poiché la richiesta (dimanda) legittima (onesta) si deve (si de') soddisfare con l'azione (con l'opera) senza parlare (tacendo)». Scendemmo il ponte fino all'estremità (testa) in cui si congiunge (s'aggiugne) con l'argine dell'ottava bolgia (ripa), e quindi mi fu possibile distinguere (mi fu... manifesta) la bolgia: dentro vi vidi (vidivi) una terribile moltitudine (stipa) di serpenti, e di così orribile (sì diversa) natura (mena) che il ricordo (memoria) ancora mi guasta (scipa) il sangue. Non si vanti più la Libia col suo deserto sabbioso (rena); poiché se essa produce chelidri, iaculi e faree, e cencri con anfisibene, non mostrò mai, insieme all'Etiopia e alle terre a nord del Mar Rosso (ciò che di sopra al Mar Rosso èe), tanti serpenti velenosi (tante pestilenzie) e tanto nocivi (ree). In mezzo (Tra) a quella crudele (cruda) e malvagia (tristissima) abbondanza di rettili (copia) correvano (corrëan) dannati (genti) nudi e spaventati, senza speranza di trovare ripari (pertugio) o pietre miracolose (contro il morso dei serpenti) (elitropia): avevano le mani legate dietro la schiena con serpi; e queste spingevano (ficcavan) il capo e la coda lungo le reni dei dannati (per le ren), e si andavano ad attorcigliare sul ventre (ed eran dinanzi aggroppate). All'improvviso (Ed ecco) contro un dannato (un), che si trovava presso l'argine su cui eravamo noi (ch'era da nostra proda), si avventò un serpente che lo trafisse nel punto in cui (là dove) il collo si congiunge (s'annoda) alle spalle. Non si scrisse mai così rapidamente (sì tosto) O o I come quegli (el) prese fuoco (s'accese) e bruciò (arse) e fatalmente (convenne che) cadendo a terra (cascando) incenerì (cener... divenisse); e subito dopo (poi che) essersi completamente incenerito (sì distrutto) a terra, la cenere (polver) si radunò (si raccolse) da sola (per sé stessa) e riprese immediatamente (di butto) l'originaria forma umana ('n quel medesmo). Allo stesso modo dai poeti e dai sapienti (per li gran savi) è attestato (si confessa) che l'araba fenice muore (more) e subito dopo (poi) rinasce, quando si avvicina (appressa) al compimento del cinquecentesimo anno di vita; per vivere non si ciba (non pasce) di erbe e di biade (biado), ma solo di gocce (lagrime) di incenso e di amomo, e il suo nido di morte (l'ultime fasce) è imbevuto (son) di nardo e di mirra. E come colui (l'indemoniato o l'epilettico) che stramazza al suolo senza rendersene conto (e non sa como), a causa (per forza) di un demonio che lo trascina (tira) a terra, o di un'altra ostruzione (oppilazion) che gli blocca le funzioni fisiologiche (che lega l'omo), e quando si rialza (si leva) si guarda (si mira) intorno ancora frastornato (tutto smarrito) per la grave crisi (de la grande angoscia) che ha subito (sofferta), e guardando intorno sospira; tale era il dannato (peccator) dopo essersi rialzato (levato poscia). Quanto è severa la potenza di Dio, che vibra (croscia) colpi così forti (cotai) come giusta punizione (vendetta)! Allora (poi) la mia guida gli (il) chiese chi fosse; per cui egli rispose: «Dalla Toscana precipitai (piovvi), poco tempo fa, in questa bolgia (valle) crudele (fiera). Mi piacque condurre una vita più da bestia che da uomo, degna di quel bastardo (sì come a mul) che sono stato; sono Vanni Fucci detto bestia, e Pistoia fu la mia degna tana». Ed io al maestro: «Digli (Dilli) che non cerchi di scappare (non mucci), e chiedigli quale colpa lo ('l) fece sprofondare (pinse) in questa bolgia (qua giù); perché io lo conobbi (vidi) come uomo sanguinario (omo di sangue) e rissoso (di crucci)». E il peccatore, che udì le mie parole ('ntese), non cercò di fingere (non s'infinse), ma rivolse (drizzò) verso di me il volto e l'animo, e arrossì (si dipinse) di vergogna irosa (trista vergogna); poi disse: «Mi addolora (duol) di più il fatto che tu mi abbia colto nella miserabile condizione (miseria) in cui mi vedi, che non il momento (quando) in cui sono stato costretto a lasciare la vita terrena (fui de l'altra vita tolto). Non posso negarti ciò che mi chiedi; sono collocato (messo) più in basso (di quanto credevi) nell'Inferno (in giù... tanto) per il fatto che rubai (fui ladro) il tesoro (belli arredi) di una sacrestia, e il furto venne erroneamente (falsamente) attribuito (apposto) a un altro (altrui). Ma affinché tu non gioisca (non godi) di vedermi qui (di tal vista), se mai uscirai (sarai di fuor) dall'oscurità infernale (da' luoghi bui), apri le orecchie alla mia profezia (annunzio), e ascolta bene. Dapprima (in pria) Pistoia si spopolerà (si dimagra) dei (d'i) Neri; poi sarà Firenze a dover cambare partito (rinova gente) e abitudini (modi). Marte sta già traendo (Tragge) dalla Lunigiana (Val di Magra) un fulmine (vapor) avvolto (involuto) in dense (torbidi) nuvole; e con una bufera violenta (impetüosa) e crudele (agra) si combatterà (fia combattuto) presso Pistoia (sovra Campo Picen); per cui il fulmine (ond'ei) disperderà (spezzerà) improvvisamente (repente) la nebbia, così che ogni Bianco ne rimarrà ferito (feruto). E ho detto tutto ciò perché tu ne provi dolore (doler ti debbia)!». |

Riassunto

vv. 1-21: Il turbamento di Dante e il conforto di Virgilio

Dante, turbato nel vedere il volto preoccupato di Virgilio, si lascia prendere dallo sconforto, ma ritrova la serenità quando, avvicinandosi alla frana del ponte, nota che l'espressione del maestro si fa di nuovo tranquilla. Questo cambiamento lo rincuora, evocando l'immagine di un pastore che, al mattino, si deprime vedendo i campi coperti di brina, temendo sia nevicato, ma si rallegra quando il sole scioglie la brina e il verde dei prati riappare.

vv. 22-63: Il cammino verso la settima bolgia

La salita lungo la frana si rivela difficile, ma Virgilio non manca di sostenere Dante con affetto e attenzione, aiutandolo a superare il percorso accidentato. Dopo la faticosa scalata, i due raggiungono finalmente l'argine della settima bolgia e si dirigono verso il ponte che la attraversa.

vv. 64-96: La bolgia dei ladri

Dal ponte, i due poeti non riescono a distinguere chiaramente il fondo della bolgia né a capire le voci che si levano dal fossato. Decidono così di avanzare verso il margine successivo, dove si presenta loro uno spettacolo terribile: la bolgia è infestata da serpenti di ogni tipo, tra i quali corrono, nudi e tormentati, i ladri. Le loro mani, un tempo strumenti dei furti, sono ora legate dietro la schiena con serpi, in un chiaro contrappasso che li priva dell'abilità di cui abusarono in vita.

vv. 97-151: L'incontro con Vanni Fucci

All'improvviso, un piccolo serpente trafigge un dannato alla nuca. Il colpito si riduce immediatamente in cenere, ma subito il suo corpo si ricompone, simile alla leggendaria Araba Fenice, che si rigenera dalle proprie ceneri ogni cinquecento anni. Interrogato da Virgilio, il dannato si presenta come Vanni Fucci, un uomo di Pistoia noto a Dante per la sua natura violenta e sanguinaria. Dante, sorpreso di trovarlo tra i ladri, apprende che è lì per un furto sacrilego, un crimine per cui furono accusati ingiustamente altri innocenti. Colmo di rabbia per essere stato smascherato, Vanni Fucci si vendica annunciando a Dante la prossima sconfitta dei Bianchi di Pistoia e Firenze.

Figure Retoriche

v. 1: "Giovanetto anno": Personificazione.

v. 5: "Di sua sorella bianca": Perifrasi. Per indicare la neve.

v. 7: "La roba": Sineddoche. Il tutto per la parte, la roba invece che il cibo.

v. 11: "Come 'l tapin che non sa che si faccia": Similitudine.

v. 12: "Speranza ringavagna": Anastrofe.

v. 22: "Le braccia aperse": Anastrofe.

vv. 25-26: "E come quei ch'adopera ed estima, che sempre par che 'nnanzi si proveggia": Similitudine.

vv. 27-28: "Ver la cima / d'un ronchione": Enjambement.

v. 29: "Sovra quella poi t'aggrappa": Anastrofe.

v. 30: "Ma tenta pria": Anastrofe.

v. 44: "Ch'i' non potea più oltre": Ellissi.

v. 49: "Sanza la qual chi sua vita consuma": Anastrofe.

v. 61: "Su per lo scoglio prendemmo la via": Anastrofe.

v. 81: "E poi mi fu la bolgia manifesta": Anastrofe.

vv. 82-83: "Stipa / di serpenti": Enjambement.

vv. 86-87: "Chelidri, iaculi e faree...e cencri": Enumerazione.

v. 94: "Con serpi le man dietro avean legate": Iperbato.

vv. 100-101: "Né O sì tosto mai né I si scrisse, com'el s'accese e arse, e cener tutto": Similitudine.

v. 103-108: "E poi che fu a terra sì distrutto, la polver si raccolse per sé stessa, e 'n quel medesmo ritornò di butto. Così per li gran savi si confessa che la fenice more e poi rinasce, quando al cinquecentesimo anno appressa": Similitudine.

v. 109: "Erba né biado in sua vita non pasce": Anastrofe.

v. 110: "D'incenso lagrime": Anastrofe.

vv. 112-118: "E qual è quel che cade, e non sa como, per forza di demon ch'a terra il tira, o d'altra oppilazion che lega l'omo, 114 quando si leva, che 'ntorno si mira tutto smarrito de la grande angoscia ch'elli ha sofferta, e guardando sospira: 117 tal era il peccator levato poscia": Similitudine.

v. 119: "Potenza di Dio": Metonimia. L'autore per l'opera, di Dio anziché divina.

v. 120: "Che cotai colpi per vendetta croscia": Iperbato.

v. 145: "Tragge Marte": Anastrofe.

v. 145: "Vapor di Val di Magra": Perifrasi. Per indicare il fulmine.

v. 147: "Impetuosa e agra": Endiadi.

v. 151: "E detto l'ho": Anastrofe.

v. 151: "Perché doler ti debbia": Anastrofe.

Analisi ed Interpretazioni

Il Canto XXIV della Divina Commedia è dedicato alla descrizione della settima bolgia dell'Inferno, quella dei ladri, e si apre con una similitudine che preannuncia la dinamica dell'episodio. Dante e Virgilio, ancora nella sesta bolgia, sono coinvolti in un momento di incertezza: Virgilio, dopo essere stato ingannato da Malacoda, si rattrista per l'inganno subito, ma ben presto il suo spirito si risolleva. L'esordio di Dante descrive il suo stato d'animo con una metafora che ricorda il contadino che confonde la brina per neve, subendo un primo momento di disperazione per poi ricongiungersi alla realtà. La similitudine, ricca di echi classici e medievali, simboleggia il percorso di Dante: prima turbato dalla difficoltà del viaggio e poi confortato dal maestro, che lo incita a proseguire nell'ascesa verso il Paradiso.

A questo punto, il cammino dei due poeti si fa arduo, ma Virgilio sprona Dante a non mollare, spiegandogli che la vera fama si guadagna affrontando le difficoltà, non rimanendo mai al di sotto della miseria. Il percorso di ascesa simbolizza il cammino di redenzione che Dante dovrà percorrere, culminando nell'Eden, dove lo attende Beatrice.

La seconda parte del Canto è dominata dalla Bolgia dei ladri, un luogo buio e confuso, il cui orrore è gradualmente svelato a Dante e al lettore. Inizialmente non si vede nulla a causa dell'oscurità, ma ben presto emerge l'orribile visione di un groviglio di serpenti che invadono il corpo dei dannati. Questi serpenti rappresentano lo strumento di pena che non solo legano le mani dei colpevoli dietro la schiena, ma li tormentano con morsi terribili, causando la loro incenerimento e ricomposizione in un ciclo perpetuo. Dante, pur non riuscendo a distinguere chiaramente i dannati, è sopraffatto dal terrore che pervade l'intera scena, anticipando la sua successiva descrizione di Vanni Fucci, uno dei più emblematici peccatori di questa bolgia.

Vanni Fucci, noto ladro pistoiese, compare in scena come un individuo che incarna il peccato nella sua forma più bestiale e irriducibile. La sua reazione alla visione di Dante è quella di un animale ferito, furioso per essere stato scoperto nel suo peccato. Senza alcuna dignità, Vanni sfoga la sua rabbia, accusando Dante di averlo visto in questa miseria, e predice la rovina dei Guelfi Bianchi, tra cui lo stesso Dante, minacciando le sue future disgrazie. La sua profezia oscura si collega alla lotta politica tra i Bianchi e i Neri, preannunciando il colpo di mano che condurrà alla cacciata dei Bianchi da Firenze.

L'aspetto più inquietante di Vanni Fucci emerge nel suo atteggiamento di sfida verso la divinità, esibendo una blasfemia che trova espressione in un gesto osceno verso Dio, segno di una ribellione che, tuttavia, si rivela vana e destinata a fallire sotto il peso della giustizia divina. La sua figura si distingue da quella di altri peccatori, come Farinata, non solo per la sua violenza e l'odio verso il poeta, ma per la sua assoluta mancanza di pentimento.

Lo stile del Canto XXIV si caratterizza per un forte impatto emotivo e una descrizione particolarmente vivida dell'ambiente infernale. La bolgia dei ladri è presentata come un luogo di tormenti fisici e morali, dove la punizione appare non solo come una punizione fisica immediata ma anche come un ciclo continuo di distruzione e ricomposizione, un riflesso della condizione del dannato che non trova mai la pace. Dante usa aggettivi potenti come "terribile", "tristissima" e "cruda", per enfatizzare l'orrore che pervade questo luogo, e i verbi al passato remoto, come "s'avventò" e "trifisse", sottolineano la rapidità con cui il tormento si abbatte sui dannati, conferendo un senso di distruzione assoluta.

In un contesto più ampio, la profezia di Vanni Fucci è uno degli episodi chiave per comprendere la visione politica e profetica che attraversa tutta la Commedia. Essa, infatti, si inserisce in un quadro complesso di previsioni sul destino di Firenze e sulla vita di Dante, anticipando eventi storici che saranno confermati successivamente nel Paradiso da Cacciaguida. La profezia oscura di Vanni Fucci, con il suo riferimento alla guerra tra le fazioni e la distruzione imminente, aggiunge un ulteriore strato di inquietudine al viaggio del poeta, che dovrà affrontare la realtà del suo esilio e le sue implicazioni politiche e personali.

Passi Controversi

La prima terzina del Canto fa riferimento al periodo dell'anno in cui il sole attraversa la costellazione dell'Acquario, quando la durata della notte è quasi identica a quella del giorno, in prossimità dell'equinozio di primavera. Il termine "impiastro" (v. 18) si riferisce a una medicina o un rimedio, in senso figurato.

I versi dal 34 al 40 spiegano come sono state formate le Malebolge, le cui pareti sono disposte in modo da creare un piano inclinato verso il centro del pozzo. Di conseguenza, ogni fossa ha una parete esterna (rivolta verso la riva alta) più alta e ripida, e una parete interna (verso il centro del pozzo) più bassa e meno inclinata.

Al verso 65 si sente la voce di uno dei ladri che popolano la Bolgia, anche se non è certo che si tratti di Vanni Fucci, che apparirà più tardi. Alcuni manoscritti riportano una variante nel verso 69, che suggerisce che chi parla sembra in movimento, come se la voce si avvicinasse o si allontanasse, ma la versione più difficile del testo originale implica un movimento della voce stessa.

I serpenti citati nei versi 86-87 (chelidri, iaculi, faree, cencri, anfisibene) sono stati descritti da Lucano nelle sue Pharsalia (IX, 710 ss.). Questo passo prepara il terreno per la gara poetica che Dante avrà con Lucano e Ovidio nel Canto successivo.

L'elitropia, una pietra dalle proprietà magiche, era ritenuta capace di proteggere dalle morsicature di serpente e di rendere invisibile chi la indossava, come riportato nel Decamerone di Boccaccio (VIII, 3).

Il contrappasso dei ladri è particolarmente evidente, poiché le serpi legano le mani dei dannati dietro la schiena, trasformandoli a loro volta in serpenti, simboleggiando così la natura biforcuta e maligna del loro peccato.

La similitudine della fenice (vv. 106-111) è presa quasi letteralmente dalle Metamorfosi di Ovidio (XV, 392 ss.), dove si racconta che la fenice, dopo aver vissuto per cinquecento anni, si costruisce un nido con rami di palma e ci si distende sopra per morire, tra i profumi di casia e nardo, rinnovandosi simbolicamente.

Nei versi 112-114, il ladro che si riprende dalla sua metamorfosi viene paragonato a chi si risveglia dopo essere stato colpito da un'ossessione demoniaca o da un'oppressione fisica, come descritto dalla fisiologia medievale.

Il verbo "mucci" (v. 127), probabilmente significa "scappare", anche se il suo significato esatto è oggetto di dibattito.

Il termine "Campo Piceno" (v. 148) si riferisce erroneamente al territorio di Pistoia, un errore derivante da una malinterpretazione di un passo di Sallustio (Cat., 57).

Fonti: libri scolastici superiori

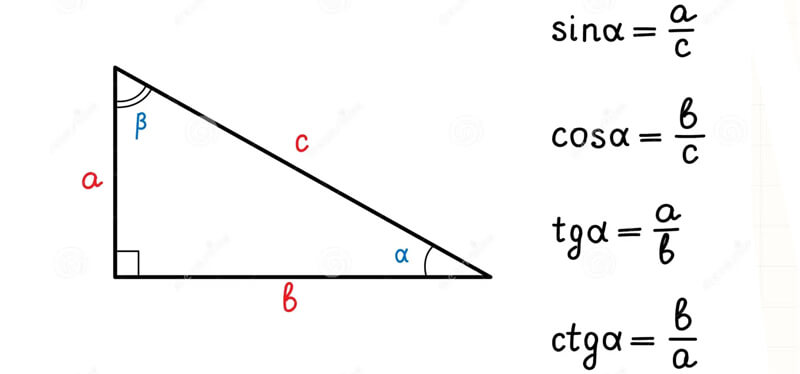

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

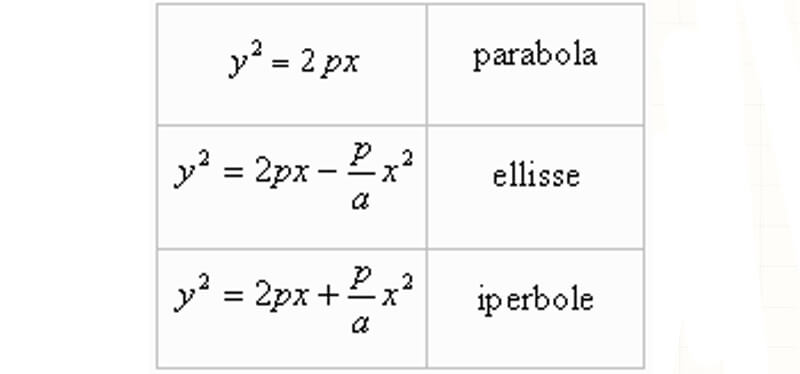

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

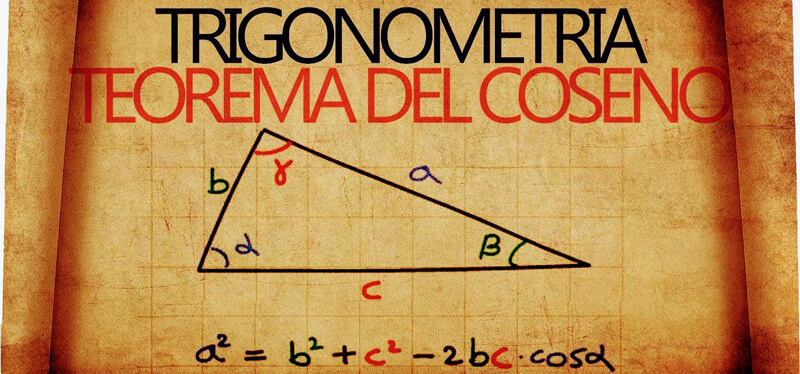

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

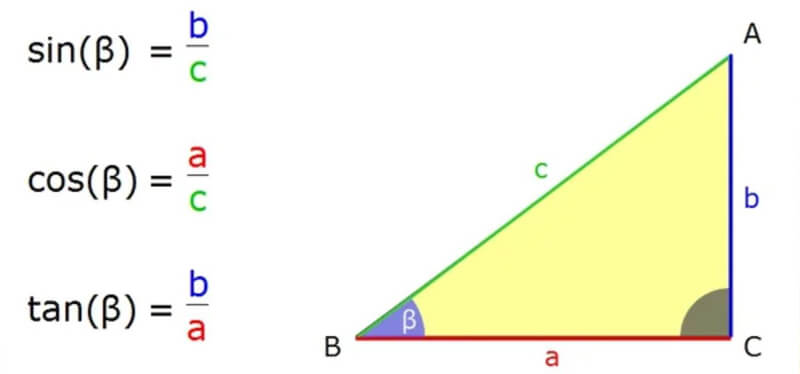

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

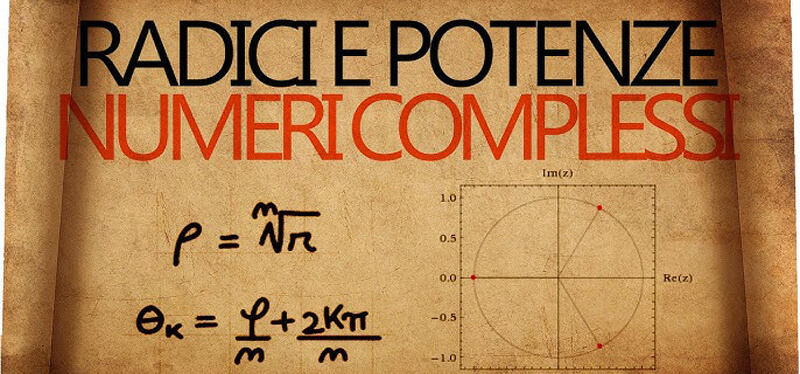

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

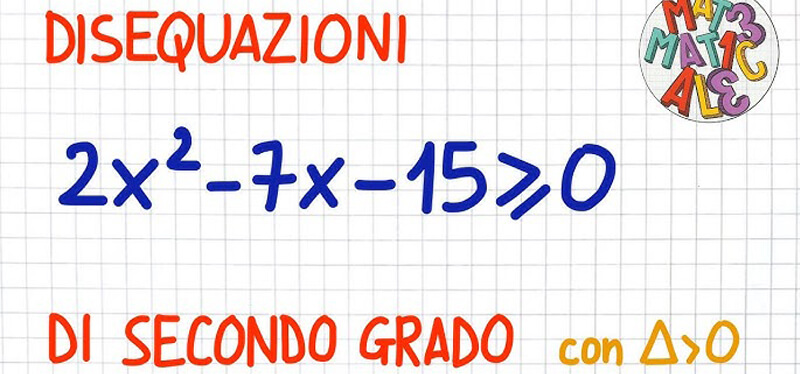

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

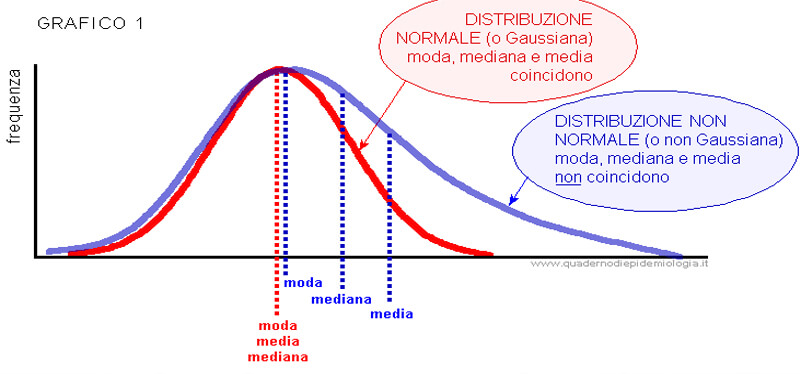

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

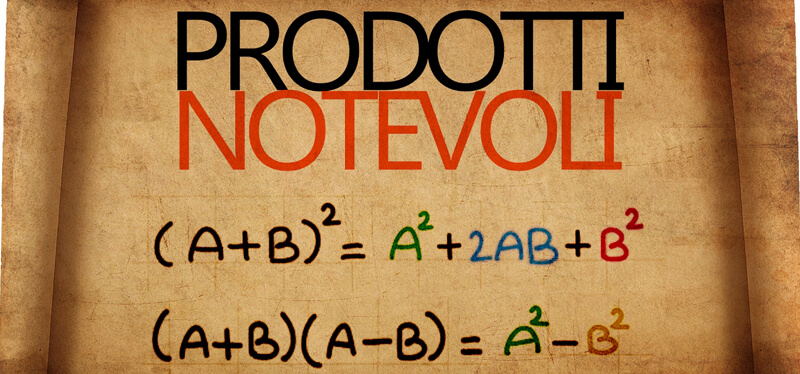

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

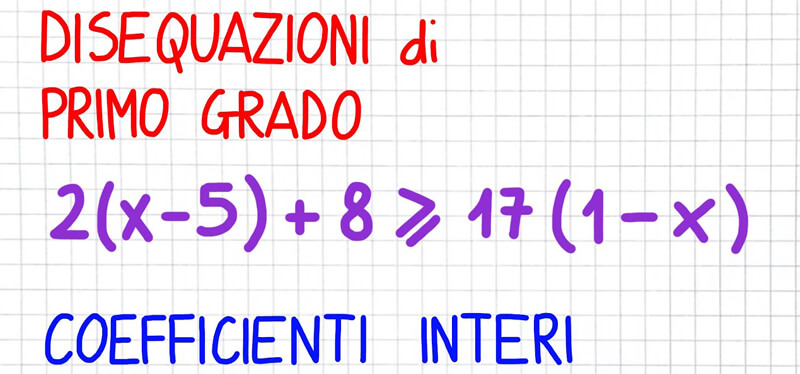

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

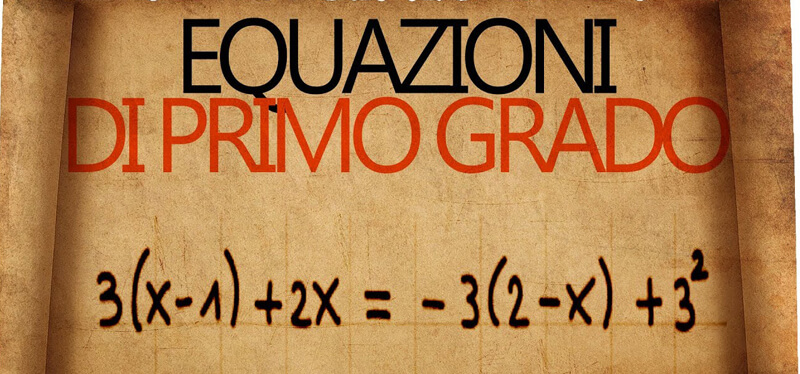

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

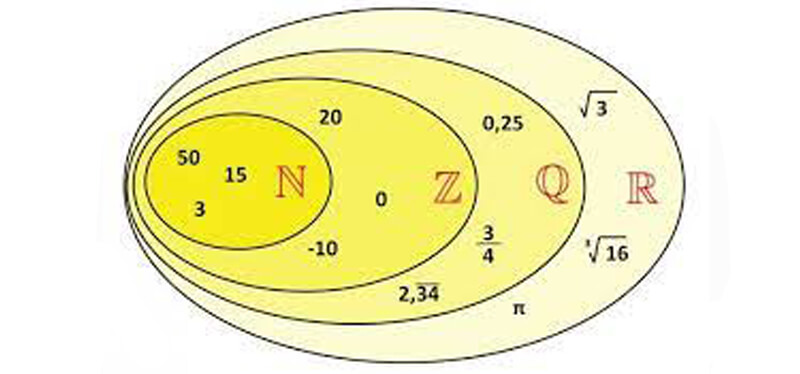

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici