Parafrasi e Analisi: "Canto XXII" - Inferno - Divina Commedia - Dante Alighieri

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi

4) Riassunto

5) Figure Retoriche

6) Personaggi Principali

7) Analisi ed Interpretazioni

8) Passi Controversi

Scheda dell'Opera

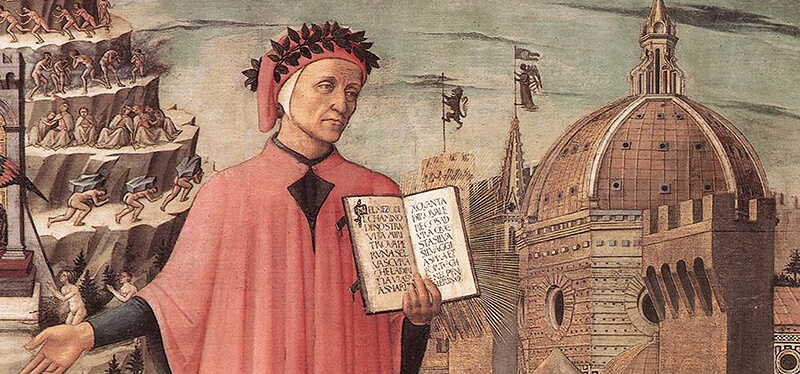

Autore: Dante Alighieri

Prima Edizione dell'Opera: 1321

Genere: Poema

Forma metrica: Costituita da tre versi di endecasillabi. Il primo e il terzo rimano tra loro, il secondo rima con il primo e il terzo della terzina successiva.

Introduzione

Il Canto XXII dell'Inferno è senza dubbio uno dei più vivaci e dinamici di tutta la Divina Commedia. Fin dai primi versi, si percepisce un'energia straordinaria, sottolineata dall'uso di numerosi termini tecnici legati alla guerra, suggerendo l'idea che la scena si sviluppi in un contesto di grande movimento e conflitto. La guerra, infatti, è un tema che incarna perfettamente il dinamismo, e questo canto ne è un esempio evidente. Ci troviamo nell'ottavo cerchio dell'Inferno, chiamato Malebolge, dove vengono puniti coloro che hanno commesso frode. In particolare, il ventiduesimo canto si concentra sulla quinta bolgia, dove sono relegati i barattieri, ovvero coloro che hanno peccato di corruzione.

Il tema centrale del Canto è l'inganno, esplorato in tutte le sue forme. Non si tratta solo della colpa dei barattieri, ma anche delle interazioni fra questi peccatori e i demoni, impegnati in una continua lotta fatta di sotterfugi, inganni e vendette reciproche. La scena descritta è pervasa da un'atmosfera grottesca, in cui il comico si mescola con l'etico, poiché le malefatte dei barattieri e la loro sfida contro i demoni rappresentano la bassezza morale che li ha condotti alla dannazione. Questo abbassamento si riflette anche nel linguaggio utilizzato, che diventa più rozzo e volgare, adeguato alla miseria delle anime coinvolte in queste azioni turpi.

Inoltre, come accade spesso nei canti della Commedia, Dante inserisce numerosi riferimenti e legami con altre opere, amplificando il significato e la profondità del suo messaggio.

Testo e Parafrasi

| Io vidi già cavalier muover campo, e cominciare stormo e far lor mostra, e talvolta partir per loro scampo; corridor vidi per la terra vostra, o Aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra; quando con trombe, e quando con campane, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane; né già con sì diversa cennamella cavalier vidi muover né pedoni, né nave a segno di terra o di stella. Noi andavam con li diece demoni. Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa coi santi, e in taverna coi ghiottoni. Pur a la pegola era la mia 'ntesa, per veder de la bolgia ogne contegno e de la gente ch'entro v'era incesa. Come i dalfini, quando fanno segno a' marinar con l'arco de la schiena che s'argomentin di campar lor legno, talor così, ad alleggiar la pena, mostrav'alcun de' peccatori il dosso e nascondea in men che non balena. E come a l'orlo de l'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, sì stavan d'ogne parte i peccatori; ma come s'appressava Barbariccia, così si ritraén sotto i bollori. I' vidi, e anco il cor me n'accapriccia, uno aspettar così, com'elli 'ncontra ch'una rana rimane e l'altra spiccia; e Graffiacan, che li era più di contra, li arruncigliò le 'mpegolate chiome e trassel sù, che mi parve una lontra. I' sapea già di tutti quanti 'l nome, sì li notai quando fuorono eletti, e poi ch'e' si chiamaro, attesi come. «O Rubicante, fa che tu li metti li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi!», gridavan tutti insieme i maladetti. E io: «Maestro mio, fa, se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man de li avversari suoi». Lo duca mio li s'accostò allato; domandollo ond'ei fosse, e quei rispuose: «I' fui del regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un segnor mi puose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo; quivi mi misi a far baratteria, di ch'io rendo ragione in questo caldo». E Cirïatto, a cui di bocca uscia d'ogne parte una sanna come a porco, li fé sentir come l'una sdruscia. Tra male gatte era venuto 'l sorco; ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: «State in là, mentr'io lo 'nforco». E al maestro mio volse la faccia; «Domanda», disse, «ancor, se più disii saper da lui, prima ch'altri 'l disfaccia». Lo duca dunque: «Or dì: de li altri rii conosci tu alcun che sia latino sotto la pece?». E quelli: «I' mi partii, poco è, da un che fu di là vicino. Così foss'io ancor con lui coperto, ch'i' non temerei unghia né uncino!». E Libicocco «Troppo avem sofferto», disse; e preseli 'l braccio col runciglio, sì che, stracciando, ne portò un lacerto. Draghignazzo anco i volle dar di piglio giuso a le gambe; onde 'l decurio loro si volse intorno intorno con mal piglio. Quand'elli un poco rappaciati fuoro, a lui, ch'ancor mirava sua ferita, domandò 'l duca mio sanza dimoro: «Chi fu colui da cui mala partita di' che facesti per venire a proda?». Ed ei rispuose: «Fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogne froda, ch'ebbe i nemici di suo donno in mano, e fé sì lor, che ciascun se ne loda. Danar si tolse e lasciolli di piano, sì com'e' dice; e ne li altri offici anche barattier fu non picciol, ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro; e a dir di Sardigna le lingue lor non si sentono stanche. Omè, vedete l'altro che digrigna; i' direi anche, ma i' temo ch'ello non s'apparecchi a grattarmi la tigna». E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello che stralunava li occhi per fedire, disse: «Fatti 'n costà, malvagio uccello!». «Se voi volete vedere o udire», ricominciò lo spaürato appresso, «Toschi o Lombardi, io ne farò venire; ma stieno i Malebranche un poco in cesso, sì ch'ei non teman de le lor vendette; e io, seggendo in questo loco stesso, per un ch'io son, ne farò venir sette quand'io suffolerò, com'è nostro uso di fare allor che fori alcun si mette». Cagnazzo a cotal motto levò 'l muso, crollando 'l capo, e disse: «Odi malizia ch'elli ha pensata per gittarsi giuso!». Ond'ei, ch'avea lacciuoli a gran divizia, rispuose: «Malizioso son io troppo, quand'io procuro a' mia maggior trestizia». Alichin non si tenne e, di rintoppo a li altri, disse a lui: «Se tu ti cali, io non ti verrò dietro di gualoppo, ma batterò sovra la pece l'ali. Lascisi 'l collo, e sia la ripa scudo, a veder se tu sol più di noi vali». O tu che leggi, udirai nuovo ludo: ciascun da l'altra costa li occhi volse, quel prima, ch'a ciò fare era più crudo. Lo Navarrese ben suo tempo colse; fermò le piante a terra, e in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse. Di che ciascun di colpa fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto; però si mosse e gridò: «Tu se' giunto!». Ma poco i valse: ché l'ali al sospetto non potero avanzar; quelli andò sotto, e quei drizzò volando suso il petto: non altrimenti l'anitra di botto, quando 'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, ed ei ritorna sù crucciato e rotto. Irato Calcabrina de la buffa, volando dietro li tenne, invaghito che quei campasse per aver la zuffa; e come 'l barattier fu disparito, così volse li artigli al suo compagno, e fu con lui sopra 'l fosso ghermito. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno ad artigliar ben lui, e amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno. Lo caldo sghermitor sùbito fue; ma però di levarsi era neente, sì avieno inviscate l'ali sue. Barbariccia, con li altri suoi dolente, quattro ne fé volar da l'altra costa con tutt'i raffi, e assai prestamente di qua, di là discesero a la posta; porser li uncini verso li 'mpaniati, ch'eran già cotti dentro da la crosta. E noi lasciammo lor così 'mpacciati. |

Io ebbi già occasione di vedere cavalieri mettersi in marcia (muover campo), cominciare l'assalto (stormo) e sfilare in rivista (far lor mostra), e talvolta ritirarsi (partir) per mettersi in salvo (per loro scampo); vidi, o Aretini, soldati a cavallo (corridor) nella vostra città (terra), e vidi compiersi scorrerie (gir gualdane), combattere (fedir) in tornei a squadre (torneamenti) e scontrarsi a singolar tenzone (correr giostra); a volte (quando) al suono di trombe (con trombe), a volte di campane, di tamburi e di segnali visivi dai castelli (cenni di castella), e con mezzi locali (nostrali) o stranieri (istrane); ma non vidi mai (né già... vidi) né cavalieri né fanti (pedoni) muoversi al segnale di tale strano (diversa) strumento a fiato (cennamella), né (vidi mai muoversi) una nave a un simile segno da terra (a segno di terra) o dal cielo (di stella). Noi andavamo insieme ai dieci diavoli. Ah feroce (fiera) compagnia! ma in chiesa coi santi e in taverna coi ribaldi. La mia attenzione ('ntesa) era rivolta continuamente (Pur) alla pece (pegola), per vedere ogni particolarità (contegno) della bolgia e dei dannati (gente) che dentro vi erano bruciati (incesa). Come i delfini (dalfin), quando col dorso inarcato (con l'arco de la schiena) fanno segno ai marinai che si ingegnino (s'argomentin) a salvare (campar) la propria nave (lor legno), così talvolta, per alleviare (alleggiar) le pena, qualche peccatore emergeva (mostrav') con la schiena (dosso) e poi si nascondeva in un battibaleno (in men che non balena). E come, presso il pelo dell'acqua di un fosso, se ne stanno i ranocchi tenendo fuori soltanto (pur) il muso, così da nascondere le zampe e il resto del corpo (l'altro grosso), così stavano da ogni parte i dannati; ma appena (come) Barbariccia si avvicinava (s'appressava), subito (così) si ritraevano (ritraén) sotto la pece bollente (i bollori). Io vidi, e ancora adesso (anco) il mio animo (cor) ne prova raccapriccio (me n'accapriccia), un dannato aspettare in questo modo, come avviene (com'elli 'ncontra) che una rana sta ferma (rimane) e un'altra salta via (spiccia); e Graffiacane, che gli stava proprio di fronte (più di contra), gli uncinò (li arruncigliò) i capelli imbrattati di pece (le 'mpegolate chiome) e lo tirò su (trassel sù), così che mi sembrò una lontra. Io conoscevo già il nome di tutti quanti (i diavoli), che avevo annotato nella mente (sì li notai) quando furono scelti (eletti), e poi feci attenzione (attesi) a come si chiamavano tra di loro. «O Rubicante, mettigli (fa che tu li metti) gli artigli (unghioni) addosso (a dosso), in modo (sì che) da scuoiarlo!», gridavano tutti insieme i diavoli (maladetti). Ed io: «Maestro mio, cerca di sapere (fa... che tu sappi), se puoi, chi è lo sciagurato caduto nelle mani (venuto a man) dei diavoli (avversari)». La mia guida si affiancò a quello (li s'accostò allato); gli domandò (domandollo) di dove (ond'ei) fosse, ed egli rispose: «Fui nativo (nato) del regno di Navarra. Mia madre, che mi aveva generato da un briccone (ribaldo), suicida (distruggitor di sé) e scialacquatore (e di sue cose), mi pose (puose) a servizio (a servo) di un signore. Poi fui cortigiano (famiglia) del buon re Tebaldo; là (quivi) mi diedi (mi misi a far) alla baratteria, della quale (di che) pago il fio (rendo ragione) in questa pece bollente (in questo caldo)». E Ciriatto, dalla cui bocca, come al cinghiale (porco), usciva una zanna (sanna) per parte (d'ogne parte), gli fece (li fé) sentire come anche una sola (l'una) poteva lacerare (sdruscia). Il sorcio (sorco) era capitato (venuto) nelle grinfie di gatte crudeli (Tra male gatte); ma Barbariccia lo chiuse tra le sue braccia e disse: «State lontani (in là) finché (mentr'io) lo tengo io (lo 'nforco)» Rivolse quindi il viso verso il maestro; «Fagli ancora domande (Domanda... ancor)», disse, «se vuoi (disii) sapere altro (più) da lui, prima che i diavoli (ch'altri) ne facciano strazio ('l disfaccia)». La guida dunque: «Ora dimmi: conosci qualcuno degli altri dannati (rii) sotto la pece che sia italiano (latino)?». E quello: «Io mi sono allontanato (mi partii), poco fa (poco è), da uno che in vita (di là) era di un paese vicino (all'Italia) (vicino). Potessi essere (Così foss'io) ancora coperto dalla pece insieme a lui, così che non dovrei temere (temerei) né gli artigli (unghia) né gli uncini!». E Libicocco: «Abbiamo pazientato (sofferto) troppo», disse; e gli afferrò (preseli) il braccio con l'uncino (runciglio), così che, strappando (stracciando), ne portò via un brandello (lacerto). Anche Draghignazzo lo volle colpire (i volle dar di piglio) giù alle gambe; per cui il loro capo (decurio) rivolse tutt'intorno uno sguardo minaccioso (con mal piglio). Quando essi furono (fuoro) un poco calmati (rappaciati), la mia guida domandò senza esitazione (sanza dimoro) a lui, che ancora guardava (mirava) la sua ferita: «Chi fu colui da cui dici (di') che, per tua sventura, ti allontanasti (mala partita... facesti) per venire a riva (proda)?». Ed egli rispose: «Fu frate Gomita, quello di Gallura, ricettacolo (vasel) di ogni frode, che ebbe nelle sue mani i nemici del proprio signore (donno), e agì nei loro confronti in modo tale (fé sì lor) che ciascuno ne rimase soddisfatto (se ne loda). Ricevette denaro (Danar si tolse) e in cambio li lasciò liberi senza processo (lasciolli di piano), così come egli dice; e anche negli altri uffici fu barattiere non piccolo, ma sommo (sovrano). Sta (Usa) con lui Michele Zanche signore (donno) di Logudoro; e a parlare (dir) della Sardegna le loro lingue non si sentono mai stanche. Oimè, vedete l'altro diavolo che digrigna i denti; io parlerei ancora (anche), ma temo che (temo... non) si stia preparando (s'apparecchi) a picchiarmi (a grattarmi la tigna)!». E il capo ('l gran proposto), rivoltosi (vòlto) a Farfarello che stralunava gli occhi per colpire (fedire), disse: «Fatti in là ('n costà), diavolo (uccello) malvagio!» «Se volete vedere o ascoltare degli Italiani (Toschi o Lombardi)», ricominciò subito dopo (appresso) l'impaurito (spaürato) (dannato), «io ne farò venire; ma i Malebranche se ne stiano (stieno) un poco in disparte (in cesso), così che i dannati (sì ch'ei) non abbiano paura delle loro reazioni (vendette); ed io, restando (seggendo) in questo stesso posto, per uno che sono, ne farò venire molti (sette) quando fischierò (suffolerò), come è nostra abitudine (uso) fare quando qualcuno esce dalla pece (fori... si mette)». A queste parole (a cotal motto) Cagnazzo alzò il muso, scuotendo il capo, e disse: «Senti quale astuzia (malizia) egli ha escogitato per gettarsi giù (giuso)!». Per cui egli, che aveva inganni (lacciuoli) in abbondanza (a gran divizia), rispose: «Sono davvero troppo malizioso se (quand'io) procuro ai miei compagni di pena (a' mia) maggior sofferenza (trestizia)». Alichino non si trattenne (tenne) e, in contrasto (di rintoppo) con gli altri, gli disse: «Se tu scendi (cali), io non ti seguirò (verrò dietro) correndo velocemente (di gualoppo), ma volerò (batterò... l'ali) sopra la pece. Lasciamo (Lascisi) la sommità dell'argine ('l collo) e la ripa ci nasconda (sia... scudo), e staremo a vedere se tu da solo vali più di noi». Tu che stai leggendo, udrai un nuovo spettacolo (ludo): tutti i diavoli (ciascun) si voltarono (li occhi volse) verso l'altro orlo dell'argine (costa), e per primo proprio colui (quel prima) che era più restio (crudo) a farlo. Il Navarrese scelse (colse) molto bene il tempo; puntò (fermò) i piedi (piante) sul terreno e in un solo attimo (punto) saltò e si liberò (si sciolse) da Barbariccia (proposto lor). Ciascuno di essi si sentì colpevole (di colpa fu compunto) di questo gesto (Di che), ma soprattutto (più) colui che era stato la causa (cagion) dell'errore (difetto); per questo (però) si mosse e gridò: «Ti ho preso (se' giunto)!». Ma poco gli (i) valse: poiché le ali non poterono (potero) superare in velocità (avanzar) la paura (sospetto) (del dannato); egli si immerse (andò sotto) e il diavolo si innalzò di nuovo (drizzò... il petto) con un colpo d'ali (volando suso); non diversamente l'anitra, quando il falcone si avvicina (s'appressa), si tuffa di colpo (di botto) sott'acqua (giù), e quello ritorna in alto crucciato e stanco (rotto). Adirato per la beffa (buffa), Calcabrina lo seguì (dietro li tenne) volando, desideroso (invaghito) che il dannato (quei) si salvasse (campasse) per potersi azzuffare (con Alichino) (aver la zuffa); e non appena (come) il barattiere fu scomparso (disparito), gettò (volse) gli artigli sul suo compagno, e si azzuffarono (fu... ghermito) sopra la bolgia (fosso). Ma l'altro fu veramente (bene) un valido (grifagno) sparviero ad afferrarlo (artigliar) saldamente (ben), ed entrambi (amendue) caddero nel mezzo della fossa di pece bollente (bogliente stagno). Il calore (caldo) subito li fece separare (sghermitor... fue); ma tuttavia era impossibile (era neente) togliersi dalla pece (levarsi), a tal punto avevano le loro ali invischiate (inviscate). Barbariccia, irato (dolente) con gli altri suoi compagni, ne fece volare quattro sull'altro argine (da l'altra costa) con tutti gli uncini (raffi), e assai velocemente (prestamente) discesero di qua e di là ad appostarsi (a la posta); porsero gli uncini agli invischiati ('mpaniati), che erano già cotti dentro la pece (crosta). E noi li lasciammo così impegolati ('mpacciati). |

Riassunto

Commento al segnale di Barbariccia (vv. 1-12)

Il canto si apre con un'ironica riflessione sui vari segnali acustici utilizzati dagli eserciti, ispirata dall'osceno segnale emesso da Barbariccia al termine del canto precedente. Questa parentesi comica interrompe per un momento il racconto principale, che riprende subito dopo.

La compagnia infernale (vv. 13-30)

Percorrendo la quinta bolgia, Dante osserva i barattieri che tentano di emergere dalla pece bollente per trovare un po' di sollievo. Tuttavia, alla vista di Barbariccia e degli altri diavoli, si immergono rapidamente per evitare ulteriori sofferenze.

Ciampolo di Navarra (vv. 31-63)

Un dannato, sorpreso fuori dalla pece, viene arpionato per i capelli da Graffiacane e trascinato a riva. Mentre i diavoli sembrano pronti a infierire su di lui, Dante chiede a Virgilio di scoprire la sua identità. Si tratta di Ciampolo di Navarra, un barattiere che servì presso la corte del re di Navarra, Tebaldo II. Nel corso del dialogo, Ciriatto lo ferisce con le zanne, e Barbariccia, pronto a colpirlo con il forcone, concede comunque il permesso di porgli ulteriori domande.

Frate Gomita e Michele Zanche (vv. 64-90)

Su richiesta di Virgilio, Ciampolo rivela la presenza di altri italiani immersi nella pece. Tra questi, nomina frate Gomita e Michele Zanche, due barattieri sardi che, anche nelle loro pene, non smettono di evocare i ricordi della loro terra.

La beffa di Ciampolo (vv. 91-132)

Ciampolo propone di richiamare altri dannati dalla pece attraverso un segnale convenzionale, ma solo se i diavoli si allontanano un po'. Nonostante Ciriatto sospetti un inganno, i Malebranche accettano la sfida. Approfittando della situazione, Ciampolo si getta rapidamente nella pece, riuscendo a sfuggire all'inseguimento di Alichino.

La zuffa tra i diavoli (vv. 133-151)

Furiosi per l'imbroglio, i diavoli cominciano a litigare tra loro. Calcabrina, in preda alla rabbia, si scaglia contro un compagno, e nella confusione entrambi finiscono nella pece bollente. Mentre i Malebranche si impegnano a recuperarli, Dante e Virgilio colgono l'occasione per allontanarsi.

Figure Retoriche

vv. 7-9: "Quando con trombe, e quando con campane, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane": Enumerazione.

v. 9: "E con cose nostrali e con istrane": Allitterazione della "c".

v. 12: "Di stella": Sineddoche. La parte per il tutto, "stella" invece di "cielo".

vv. 14-15: "Ma ne la chiesa coi santi, e in taverna coi ghiottoni": Ellissi. Nei due versi manca "si sta", cioè "ma in chiesa si sta coi santi, nella taverna con i furfanti".

vv. 19-24: "Come i dalfini, quando fanno segno a' marinar con l'arco de la schiena, che s'argomentin di campar lor legno, talor così, ad alleggiar la pena, mostrav'alcun de' peccatori il dosso e nascondea in men che non balena": Similitudine.

vv. 25-28: "E come a l'orlo de l'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, 27 sì stavan d'ogne parte i peccatori": Similitudine.

v. 21: "Legno": Sineddoche. La parte per il tutto, legno invece di nave.

v. 30: "I bollori": Metonimia. Il contenente per il contenuto, bollori invece di pece bollente.

vv. 32-33: "no aspettar così, com'elli 'ncontra ch'una rana rimane e l'altra spiccia": Similitudine.

v. 36: "E trassel sù, che mi parve una lontra": Similitudine.

v. 45: "Avversari suoi": Anastrofe.

v. 48: "I' fui del regno di Navarra nato": Iperbato.

v. 49: "Mia madre a servo d'un segnor mi puose": Iperbato.

vv. 55-56: "Di bocca uscia d'ogne parte una sanna come a porco": Similitudine.

v. 61: "Maestro mio": Anastrofe.

v. 67: "Che fu di là vicino": Perifrasi. Per indicare la Sardegna, isola vicino al resto dell'Italia.

v. 77: "Sua ferita": Sineddoche. Singolare per il plurale, perché le ferite erano più di una.

v. 121: "Ben suo tempo colse": Anastrofe.

vv. 130-131: "Non altrimenti l'anitra di botto, quando 'l falcon s'appressa, giù s'attuffa": Similitudine.

vv. 139-140: "Fu bene sparvier grifagno ad artigliar": Metafora.

Personaggi Principali

I diavoli Malebranche

Nel Canto XXII dell'Inferno, i veri protagonisti sono i dieci diavoli conosciuti come Malebranche, incaricati di accompagnare Dante e Virgilio attraverso la quinta bolgia. Questo compito era stato loro affidato nel Canto XXI da Malacoda, il loro capo. I Malebranche sono guidati da Barbariccia, e ciascuno di essi porta un nome unico e significativo, scelto per riflettere le loro peculiarità in modo caricaturale e grottesco, seguendo il principio del nomen omen.

Ecco i loro nomi e i rispettivi significati:

Alichino: Deriva dal termine Hellequin, il demone che guidava la caccia infernale.

Calcabrina: Allude alla sua abilità nel muoversi così velocemente da sfiorare la brina.

Cagnazzo: Un appellativo sprezzante che richiama l'immagine di un cane.

Libicocco: Il nome combina i venti Libeccio e Scirocco, evocando la rapidità del suo movimento.

Draghignazzo: Unisce le parole "drago" e "ghigno", suggerendo un aspetto terrificante e beffardo.

Ciriatto: Deriva dal greco chóiros, che significa maiale.

Graffiacane: Caratterizzato dalla tendenza a graffiare in modo aggressivo, proprio come un cane.

Farfarello: Richiama i folletti notturni dei boschi, misteriosi e inquietanti.

Rubicante: Dal latino rubens, che significa rosso, un riferimento alla sua ira ardente.

Barbariccia: Il nome evoca la folta e ispida barba del loro capo.

Con il loro comportamento volgare, ingannevole e caotico, i Malebranche sembrano incarnare le stesse colpe dei barattieri che tormentano.

Ciàmpolo di Navarra

Tra i dannati della quinta bolgia, l'unico a cui Dante concede voce nel Canto XXII è un'anima nota come Ciàmpolo di Navarra. Le informazioni su questo personaggio sono scarse: era un uomo al servizio di re Tebaldo II di Navarra, e fu condannato per il peccato di baratteria.

Nel testo, il nome "Ciàmpolo" non viene mai esplicitato; ci è stato tramandato dai commentatori antichi, che lo identificano con Jean Paul (da cui la versione toscanizzata, Gian Paolo, diventata poi Ciàmpolo). Alcuni studiosi hanno ipotizzato che il personaggio possa essere Rutebeuf, un celebre trovatore e giullare attivo presso la corte di re Tebaldo nel Duecento.

Analisi ed Interpretazioni

Il Canto XXII dell'Inferno: tra grottesco e critica sociale

Il Canto XXII dell'Inferno rappresenta il seguito ideale del precedente, formando con esso una narrazione compatta che approfondisce il tema dell'inganno, centrale nella rappresentazione della quinta bolgia. Qui si puniscono i barattieri, ossia coloro che, sfruttando cariche pubbliche, si sono macchiati di corruzione e concussione, inquinando l'intera comunità. Dante, nella scelta di questo peccato, allude indirettamente alla propria vicenda personale: accusato ingiustamente di baratteria dai Guelfi Neri, fu costretto all'esilio da Firenze, sua città natale.

La "fiera compagnia" e il viaggio nella bolgia

Il canto si apre con un ironico commento al gesto osceno di Barbariccia, che nel finale del canto precedente aveva usato il proprio corpo per emettere un segnale simile a quello di uno strumento militare. Questo episodio, parodico e grottesco, introduce il viaggio di Dante e Virgilio lungo l'argine della bolgia, scortati dai Malebranche, una sgangherata compagnia di dieci diavoli guidata da Malacoda.

A differenza del canto XXI, i Malebranche non appaiono più solo come figure corali: ognuno di loro riceve una caratterizzazione precisa. Da Barbariccia, con il suo piglio autoritario, a Alichino, presuntuoso e pieno di rammarico, passando per la diffidenza di Cagnazzo e l'ira esplosiva di Calcabrina, questi diavoli sembrano condividere tratti tanto umani quanto animaleschi. Dante li descrive con metafore vivaci e spesso grottesche: i dannati, che emergono dalla pece come delfini o rane, vengono arpionati e maltrattati dai diavoli, paragonati a belve feroci o a rapaci pronti alla caccia.

La pena e il tema dell'inganno

La punizione inflitta ai barattieri consiste nell'essere immersi in una pece bollente: questa sostanza, viscida e appiccicosa, richiama simbolicamente la bassezza morale della loro colpa, che li ha portati a "sporcarsi" con la corruzione. Qualsiasi tentativo di emergere per respirare viene brutalmente punito dai diavoli, rendendo evidente la tragicità della condizione dei dannati. Al tempo stesso, il tono comico e grottesco pervade tutta la narrazione, in particolare nell'episodio che vede protagonista Ciampolo di Navarra.

Ciampolo di Navarra e la beffa ai Malebranche

Ciampolo, barattiere presso la corte di Tebaldo II di Navarra, diventa l'antagonista dei Malebranche. Con astuzia, riesce a ingannarli, promettendo di richiamare altri dannati dalla pece a patto che i diavoli si allontanino. Nonostante la diffidenza di Ciriatto, i Malebranche accettano la sfida. Ciampolo, cogliendo l'occasione, si tuffa nella pece e sfugge all'inseguimento di Alichino. La beffa provoca una violenta lite tra i diavoli: Calcabrina, accecato dall'ira, si scaglia contro Alichino e, nella colluttazione, entrambi finiscono invischiati nella pece.

Questo episodio culmina in una scena che alterna comicità e sarcasmo feroce. I diavoli, ridotti a figure goffe e incapaci di mantenere il controllo, perdono ogni credibilità come simboli del male assoluto. Dante stesso definisce l'accaduto un "ludo", una rappresentazione teatrale che smaschera la loro stupidità, dando ai due poeti la possibilità di allontanarsi indisturbati.

Un canto tra farsa e critica sociale

La struttura del canto unisce la narrazione vivace e grottesca a una sottile riflessione critica. L'ambientazione è dominata da un linguaggio crudo, arricchito da metafore animalesche e termini popolari che enfatizzano la miseria morale dei dannati e la bestialità dei Malebranche. Gli episodi che vedono protagonisti i diavoli sembrano quasi farseschi, privandoli di quel fascino sinistro che sarà poi tipico delle rappresentazioni moderne del demonio.

Al di là del tono burlesco, il canto offre uno spunto di riflessione sulla corruzione politica, un tema profondamente legato all'esperienza personale di Dante e all'intero contesto storico in cui visse. La viscida pece dei barattieri e l'impreparazione dei Malebranche diventano, così, un'amara metafora della decadenza morale della società del tempo.

Passi Controversi

I versi 4-5 richiamano la battaglia di Campaldino del 1289 tra i Guelfi di Firenze e i Ghibellini di Arezzo, a cui Dante stesso partecipò. Nel Canto precedente, invece, vi era stato un accenno all'assedio di Caprona, avvenuto nello stesso anno.

Nei versi 14-15 ("ne la chiesa / coi santi, e in taverna coi ghiottoni") emerge un proverbio noto anche nella poesia comica, come testimonia l'opera di Cecco Angiolieri.

I versi 19-21 richiamano una credenza popolare secondo cui i delfini, nuotando vicino alle navi, avvisavano i marinai dell'imminente arrivo di una tempesta.

L'espressione "e poi ch'e' si chiamaro" (v. 39), riferita ai demoni, può essere interpretata come "quando si chiamarono l'un l'altro" o, secondo un'altra lettura, "dopo essere stati convocati da Malacoda".

Il porco a cui è paragonato Ciriatto (v. 56) è probabilmente il cinghiale, simbolo di forza e aggressività.

Nel verso 59 ("ma Barbariccia il chiuse con le braccia"), si potrebbe intendere che il diavolo trattenga il dannato con le braccia. Di conseguenza, il verso 123 ("e dal proposto lor si sciolse") suggerirebbe che il dannato si sia divincolato dalla presa di Barbariccia. Tuttavia, alcuni interpreti ritengono che Barbariccia allontani i compagni aprendo le braccia, rendendo il verso 123 interpretabile come il gesto del dannato che si sottrae ai loro intenti, una lettura meno immediata ma plausibile.

Il termine "donno" al verso 88 è un titolo onorifico attribuito a Michel Zanche, sinonimo di "messere", mentre al verso 83 è usato con il significato più generale di "signore".

La parola "grifagno" (v. 139), mutuata dalla falconeria, indica uno sparviero maturo, pronto per la caccia.

Infine, l'espressione "dentro da la crosta" (v. 150) può essere interpretata sia come "oltre la pelle indurita dalla cottura" sia, più probabilmente, come "all'interno della superficie vischiosa della pece".

Fonti: libri scolastici superiori

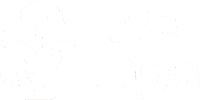

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

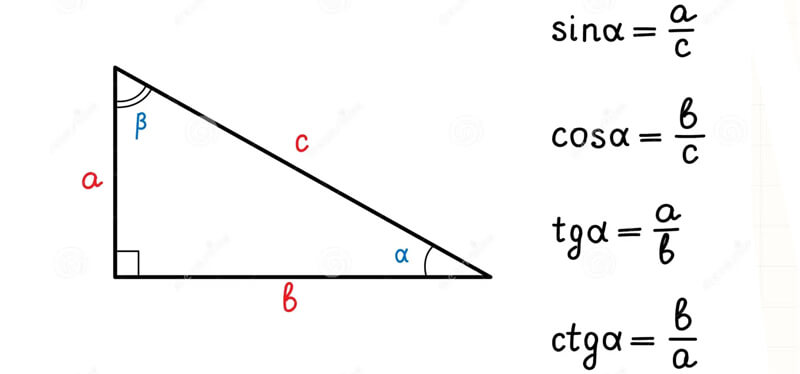

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

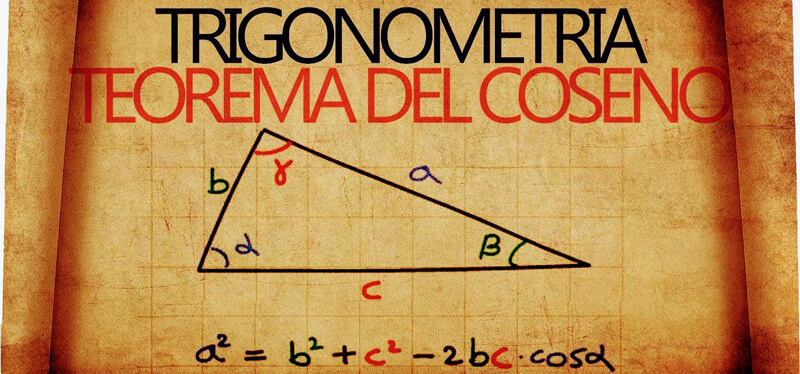

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

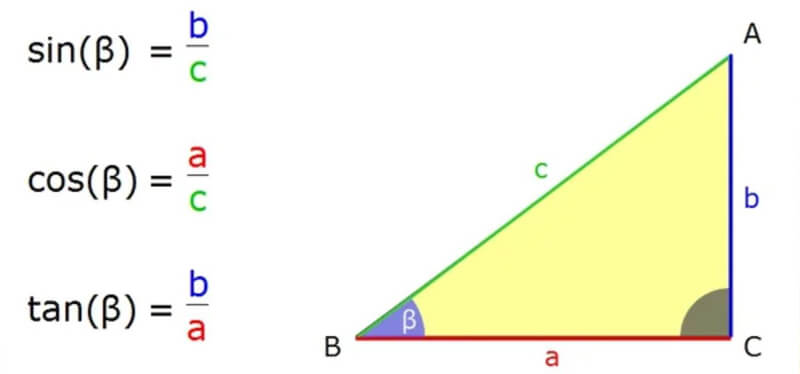

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

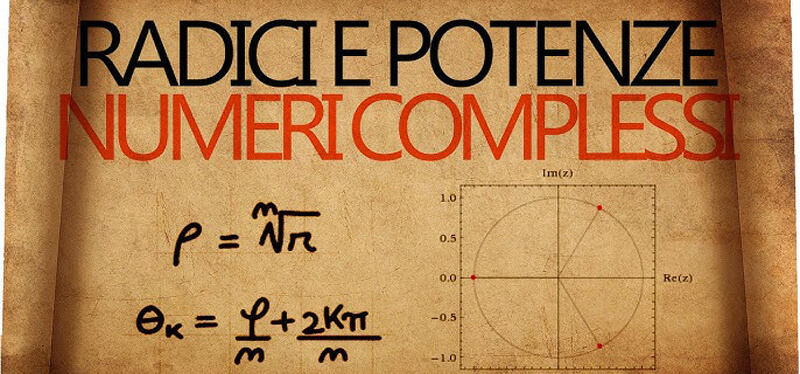

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

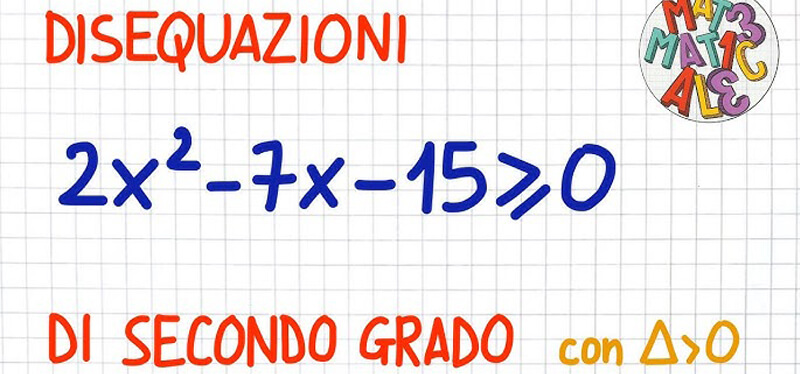

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

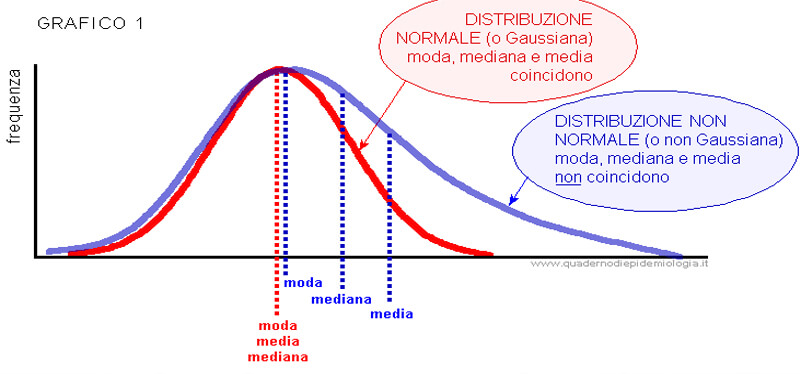

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

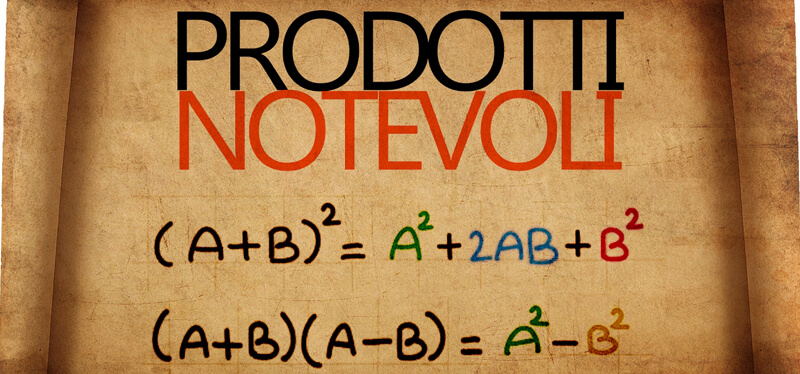

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

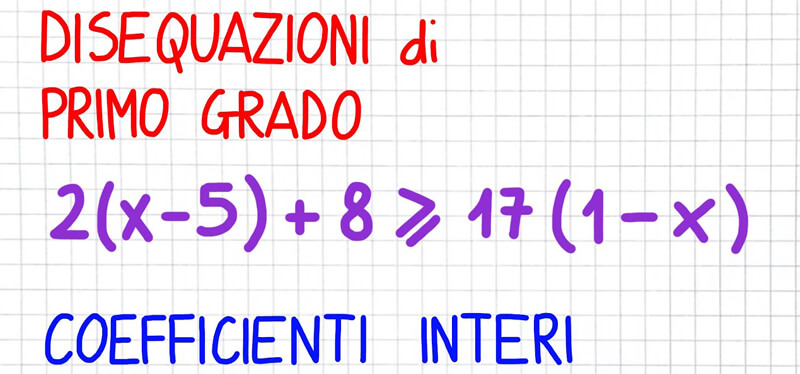

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

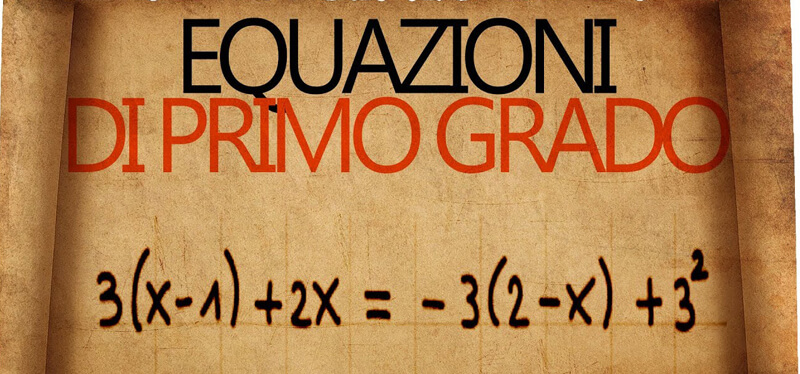

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

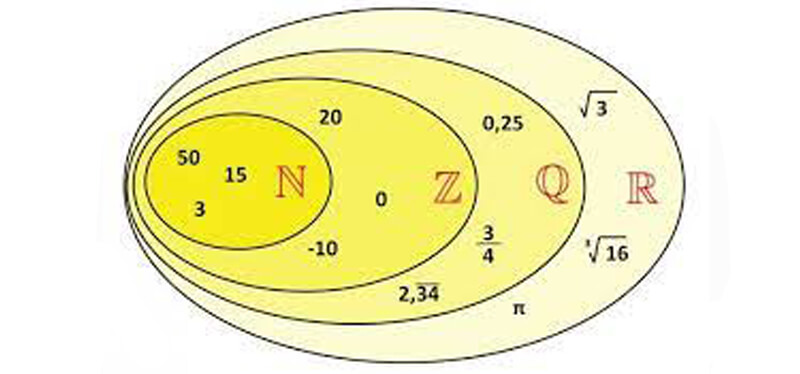

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici