Parafrasi e Analisi: "Canto XXIII" - Inferno - Divina Commedia - Dante Alighieri

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi

4) Riassunto

5) Figure Retoriche

6) Analisi ed Interpretazioni

7) Passi Controversi

Scheda dell'Opera

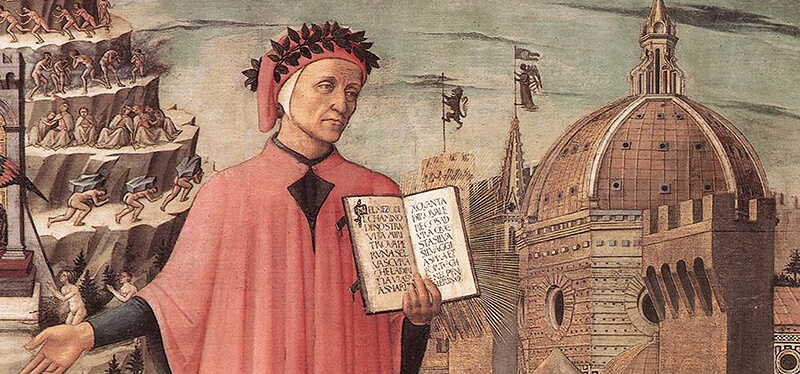

Autore: Dante Alighieri

Prima Edizione dell'Opera: 1321

Genere: Poema

Forma metrica: Costituita da tre versi di endecasillabi. Il primo e il terzo rimano tra loro, il secondo rima con il primo e il terzo della terzina successiva.

Introduzione

Il Canto XXIII dell'Inferno si colloca all'interno dell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio, dove sono puniti gli ipocriti. Questo canto è caratterizzato da un'atmosfera particolarmente cupa e opprimente, che riflette la gravità del peccato e il peso della punizione inflitta ai dannati. Il tema centrale è l'ipocrisia, intesa non solo come falsità morale, ma anche come profonda distorsione del rapporto tra apparenza e sostanza. Dante sviluppa una critica etico-religiosa, evidenziando le conseguenze del tradimento della fiducia e della manipolazione della verità, temi particolarmente rilevanti nella visione morale e politica dell'epoca. L'intensità narrativa si unisce a un profondo significato simbolico, rendendo questo canto un momento di grande densità concettuale all'interno del poema.

Testo e Parafrasi

| Taciti, soli, sanza compagnia n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Vòlt'era in su la favola d'Isopo lo mio pensier per la presente rissa, dov'el parlò de la rana e del topo; ché più non si pareggia 'mo' e 'issa' che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia principio e fine con la mente fissa. E come l'un pensier de l'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fé doppia. Io pensava così: 'Questi per noi sono scherniti con danno e con beffa sì fatta, ch'assai credo che lor nòi. Se l'ira sovra 'l mal voler s'aggueffa, ei ne verranno dietro più crudeli che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. Già mi sentia tutti arricciar li peli de la paura e stava in dietro intento, quand'io dissi: «Maestro, se non celi te e me tostamente, i' ho pavento d'i Malebranche. Noi li avem già dietro; io li 'magino sì, che già li sento». E quei: «S'i' fossi di piombato vetro, l'imagine di fuor tua non trarrei più tosto a me, che quella dentro 'mpetro. Pur mo venieno i tuo' pensier tra ' miei, con simile atto e con simile faccia, sì che d'intrambi un sol consiglio fei. S'elli è che sì la destra costa giaccia, che noi possiam ne l'altra bolgia scendere, noi fuggirem l'imaginata caccia». Già non compié di tal consiglio rendere, ch'io li vidi venir con l'ali tese non molto lungi, per volerne prendere. Lo duca mio di sùbito mi prese, come la madre ch'al romore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camiscia vesta; e giù dal collo de la ripa dura supin si diede a la pendente roccia, che l'un de' lati a l'altra bolgia tura. Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di molin terragno, quand'ella più verso le pale approccia, come 'l maestro mio per quel vivagno, portandosene me sovra 'l suo petto, come suo figlio, non come compagno. A pena fuoro i piè suoi giunti al letto del fondo giù, ch'e' furon in sul colle sovresso noi; ma non lì era sospetto: ché l'alta provedenza che lor volle porre ministri de la fossa quinta, poder di partirs'indi a tutti tolle. Là giù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi, piangendo e nel sembiante stanca e vinta. Elli avean cappe con cappucci bassi dinanzi a li occhi, fatte de la taglia che in Clugnì per li monaci fassi. Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia; ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, che Federigo le mettea di paglia. Oh in etterno faticoso manto! Noi ci volgemmo ancor pur a man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto; ma per lo peso quella gente stanca venìa sì pian, che noi eravam nuovi di compagnia ad ogne mover d'anca. Per ch'io al duca mio: «Fa che tu trovi alcun ch'al fatto o al nome si conosca, e li occhi, sì andando, intorno movi». E un che 'ntese la parola tosca, di retro a noi gridò: «Tenete i piedi, voi che correte sì per l'aura fosca! Forse ch'avrai da me quel che tu chiedi». Onde 'l duca si volse e disse: «Aspetta, e poi secondo il suo passo procedi». Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta de l'animo, col viso, d'esser meco; ma tardavali 'l carco e la via stretta. Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco mi rimiraron sanza far parola; poi si volsero in sé, e dicean seco: «Costui par vivo a l'atto de la gola; e s'e' son morti, per qual privilegio vanno scoperti de la grave stola?». Poi disser me: «O Tosco, ch'al collegio de l'ipocriti tristi se' venuto, dir chi tu se' non avere in dispregio». E io a loro: «I' fui nato e cresciuto sovra 'l bel fiume d'Arno a la gran villa, e son col corpo ch'i' ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quant'i' veggio dolor giù per le guance? e che pena è in voi che sì sfavilla?». E l'un rispuose a me: «Le cappe rance son di piombo sì grosse, che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Frati godenti fummo, e bolognesi; io Catalano e questi Loderingo nomati, e da tua terra insieme presi come suole esser tolto un uom solingo, per conservar sua pace; e fummo tali, ch'ancor si pare intorno dal Gardingo». Io cominciai: «O frati, i vostri mali...»; ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse un, crucifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando ne la barba con sospiri; e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse, mi disse: «Quel confitto che tu miri, consigliò i Farisei che convenia porre un uom per lo popolo a' martìri. Attraversato è, nudo, ne la via, come tu vedi, ed è mestier ch'el senta qualunque passa, come pesa, pria. E a tal modo il socero si stenta in questa fossa, e li altri dal concilio che fu per li Giudei mala sementa». Allor vid'io maravigliar Virgilio sovra colui ch'era disteso in croce tanto vilmente ne l'etterno essilio. Poscia drizzò al frate cotal voce: «Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci s'a la man destra giace alcuna foce onde noi amendue possiamo uscirci, sanza costrigner de li angeli neri che vegnan d'esto fondo a dipartirci». Rispuose adunque: «Più che tu non speri s'appressa un sasso che de la gran cerchia si move e varca tutt'i vallon feri, salvo che 'n questo è rotto e nol coperchia; montar potrete su per la ruina, che giace in costa e nel fondo soperchia». Lo duca stette un poco a testa china; poi disse: «Mal contava la bisogna colui che i peccator di qua uncina». E 'l frate: «Io udi' già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra ' quali udi' ch'elli è bugiardo, e padre di menzogna». Appresso il duca a gran passi sen gì, turbato un poco d'ira nel sembiante; ond'io da li 'ncarcati mi parti' dietro a le poste de le care piante. |

Camminavamo (n'andavam) silenziosi (Taciti), soli e senza scorta (sanza compagnia), uno dietro (dopo) l'altro come fanno per strada i francescani (frati minor). A causa della zuffa dei diavoli appena combattuta (presente rissa), il mio pensiero era concentrato (Vòlt'era) sulla favola di Esopo (Isopo), nella quale egli (dov'el) raccontò della rana e del topo; perché non si equivalgono (non si pareggia) di più le parole 'mo' e 'issa' di quanto non si assomiglino (che... fa) la favola (l'un) e la rissa (l'altro), se si confrontano (se ben s'accoppia) molto attentamente (con la mente fissa) l'inizio e la fine (dei due fatti). E come un pensiero scaturisce improvvisamente (scoppia) da (de) un altro, così da (di) quello [il confronto tra la favola e la rissa] ne nacque subito un altro, che in me raddoppiò (mi fé doppia) l'iniziale paura che avevo dei diavoli (la prima paura). Io pensavo così: «I diavoli (Questi) sono stati ingannati (scherniti con danno) e beffati (con beffa) a causa nostra a tal punto (sì fatta) che penso che ciò li indispettisca molto (assai... lor nòi). Se l'ira si assomma (s'aggueffa) alla loro (intrinseca) malvagità (mal voler), essi (ei) ci inseguiranno (ne verranno dietro) più crudeli di quanto (che) non sia il cane nell'inseguire la lepre (lievre) per addentarla (ch'elli acceffa)». Già mi sentivo arricciare i peli dalla (de la) paura e mi guardavo attentamente alle spalle (e stava in dietro intento), quando dissi: «Maestro, se non nascondi (celi) alla svelta (tostamente) te e me, io ho paura (pavento) dei (d'i) Malebranche. Li abbiamo (li avem) già dietro; li immagino al punto (sì) che già ne avverto la presenza (li sento)». Ed egli: «Se io fossi uno specchio (piombato vetro), non potrei riflettere (fuor... trarrei/...a me) la tua immagine esterna più velocemente (più tosto) di quanto (che) non riceva ('mpetro) la tua immagine interiore (quella dentro: il tuo sentimento). Proprio ora (Pur mo) i tuoi pensieri si mischiavano (venieno) ai (tra ') miei, con aspetto analogo (con simile atto) e con analoghe sembianze (simile faccia), così che dai pensieri di noi due (d'intrambi) ho tratto (fei) un'unica (sol) decisione (consiglio). Se è vero che (S'elli è che) il pendio destro della bolgia (la destra costa) è così poco ripido (sì... giaccia) da permetterci (che noi possiam) di discendere nella bolgia successiva, potremo evitare (noi fuggirem) il supposto inseguimento dei diavoli (l'imaginata caccia)». Non aveva ancora finito (Già non compié) di esporre (rendere) tale decisione (consiglio) che io vidi arrivare i diavoli (li) non troppo lontani (lungi), con le ali tese per volerci (volerne) ghermire (prendere). La guida mi afferrò senza indugio (di sùbito), come la madre che si desta per le grida di allarme (romore) e vede già vicino a sé avvampare le fiamme (le fiamme accese), e afferra il figlio e, preoccupandosi (avendo... cura) più per lui che per sé, fugge senza fermarsi (non s'arresta) neppure (tanto che) per indossare (vesta) una camicia; così (e) dalla sommità (dal collo) dell'argine (ripa dura) egli si lasciò andare (si diede) supino lungo il pendio roccioso (a la pendente roccia), che chiude (tura) uno dei lati della sesta bolgia (l'altra bolgia). Acqua non corse mai così rapidamente (sì tosto) attraverso un condotto (per doccia) per far girare (a volger) la ruota di un mulino di terraferma (molin terragno), nel momento in cui essa più si avvicina (approccia) alle pale, come il mio maestro lungo (per) l'orlo della bolgia (quel vivagno), portando me sopra il suo petto, come se fossi suo figlio e non il suo compagno. Non appena (A pena) i suoi piedi (piè) si posarono (fuoro... giunti) sulla superficie (al letto) del fondo della bolgia, i diavoli (e') sopraggiunsero (furon) sulla sommità dell'argine (in sul colle) proprio sopra di noi (sovresso noi); ma ormai non vi era motivo (non lì era) di avere paura (sospetto): dal momento che (ché) la divina provvidenza (l'alta provedenza) che li volle porre come guardiani (ministri) della quinta bolgia (fossa), vieta (tolle) a tutti la possibilità (poder) di uscire di là (di partirs'indi). Sul fondo (Là giù) incontrammo dei dannati (gente) luccicanti d'oro (dipinta, essendo coperti da cappe dorate, cfr. v. 64), che avanzavano (che giva intorno) molto lentamente (assai con lenti passi), in lacrime (piangendo) e vinti dalla stanchezza (stanca e vinta) nell'atteggiamento (nel sembiante). Portavano (avean) mantelli (cappe) con cappucci abbassati (bassi) sugli occhi, della stessa foggia (fatte de la taglia) che si usa (fassi) per quelli dei monaci di Cluny (Clugnì). All'esterno (Di fuor) sono dorate, così che i dannati abbagliano (sì ch'elli abbaglia); ma all'interno sono tutte di piombo, e così pesanti (gravi tanto) che (al confronto) Federico II le imponeva (le mettea) leggerissime (di paglia). Quale pesante (faticoso) mantello per l'eternità (in etterno)! Noi ci voltammo (volgemmo), anche questa volta (ancor pur) a sinistra (a man manca), nella loro direzione (con loro insieme), tutti presi (intenti) dal doloroso (tristo) pianto; ma a causa (per) del peso quegli stanchi dannati (gente stanca) procedevano (venìa) così lentamente (sì pian) che ad ogni passo (ad ogne mover d'anca) noi ci trovavamo accanto nuovi dannati (eravam nuovi di compagnia). Per cui io dissi alla mia guida: «Cerca di individuare (Fa che tu trovi) qualcuno riconoscibile per le sue azioni (ch'al fatto... si conosca) o per il suo nome (al nome), e pertanto, pur continuando a camminare (sì andando), muovi gli occhi intorno». E un dannato (E un), che udì la pronuncia toscana (la parola tosca), gridò dietro (di retro) di noi: «Rallentate (Tenete i piedi), voi che camminate così in fretta (correte sì) attraverso l'oscura aria infernale (per l'aura fosca)! Otterrai probabilmente (Forse ch'avrai) da me quello che chiedi». Per cui (Onde) la guida si voltò e disse: «Aspettalo e quindi procedi (con lui) al suo passo». Mi fermai (Ristetti), e vidi due dannati mostrare nell'intenzione (de l'animo), attraverso lo sguardo (col viso), grande desiderio (fretta) di stare con me (d'esser meco); ma il peso [delle cappe] e il luogo angusto (la via stretta) li rallentava (tardavali). Appena ci raggiunsero (fuor giunti), mi guardarono attentamente (mi rimiraron) di traverso (con l'occhio bieco) senza parlare (sanza far parola); poi si rivolsero (si volsero) tra di loro (in sé) e dicevano tra sé: «Costui sembra (par) vivo dal movimento (atto) della gola; ma (e) se essi (s'e') sono morti, per quale privilegio sono liberi (vanno scoperti) dal pesante mantello (grave stola)?». Poi mi dissero: «O Toscano (Tosco), che sei venuto tra la compagnia (al collegio) dei miseri ipocriti, non disprezzare (non avere in dispregio) di dire chi tu sei». Ed io: «Sono nato e cresciuto nella più grande delle città (la gran villa) situate lungo (sovra) il bel fiume Arno, e possiedo (son) ancora il corpo che ho sempre avuto (= sono ancora vivo). Ma chi siete voi a cui il dolore, a quanto vedo (quant'i' veggio), fa colare tante lacrime (tanto distilla) lungo le guance? e quale pena avete (è in voi) che così riluce (sfavilla)?». Uno di essi (l'un) mi rispose: «Le cappe dorate (rance) sono tanto pesanti (grosse) per il piombo (di cui sono fatte), che il loro peso provoca i nostri gemiti come il peso fa cigolare i bracci delle bilance. Fummo frati gaudenti, originari di Bologna; chiamati (nomati) io Catalano e questi Loderingo, ed eletti (presi) insieme dalla tua città (terra) nell'incarico solitamente affidato (come suole esser tolto) ad un'unica persona (un uom solingo), per mantenere la pace; e agimmo in modo tale (fummo tali), che la nostra opera è ancora visibile (si pare) presso (intorno dal) il Gardingo». Cominciai: «O frati, i vostri tormenti (mali)...»; ma non dissi altro, poiché mi si presentò improvvisamente (mi corse) davanti agli occhi (a l'occhio) un dannato (un), crocefisso in terra con tre pali. Quando mi vide, si agitò rabbiosamente (tutto si distorse), sbuffando indispettito (soffiando ne la barba con sospiri); e frate Catalano, che alla vista della scena (ch'a ciò) si rese conto (del perché Dante avesse interrotto il proprio discorso) (s'accorse), mi disse: «Quel dannato confitto che tu fissi (miri), consigliò i Farisei che era meglio (convenia) sacrificare (porre... a' martiri) un solo uomo (Cristo) a vantaggio (per) dell'intera comunità (popolo). È posto di traverso (Attraversato) sulla via, nudo, come puoi vedere, ed è pertanto necessario (è mestier) che senta il peso di tutti quelli (qualunque) che passano, prima [che siano passati] (pria). E allo stesso modo è tormentato (si stenta) in questa bolgia (fossa) suo suocero (il sommo sacerdote Anna) e tutti gli altri membri del sinedrio (dal concilio) che fu all'origine della sventura (mala sementa) per gli Ebrei (Giudei)». Allora io vidi Virgilio stupirsi (maravigliar) nei confronti (sovra) di colui che era steso in croce nell'Inferno (etterno essilio) tanto ignominiosamente (vilmente). Quindi (Poscia) rivolse (drizzò) al frate queste parole (cotal voce): «Non vi dispiaccia, se vi è consentito (se vi lece), dirci se nel lato destro della bolgia (s'a la man destra) vi sia un passaggio (giace alcuna foce), attraverso il quale (onde) ci sia possibile uscire di qui (uscirci), senza costringere (costrigner) qualcuno dei diavoli (angeli neri) a venire a trarci fuori (dipartirci) dal fondo di questa bolgia (d'esto fondo)». Rispose allora (adunque): «È vicino (s'appressa) più di quanto tu speri un ponte (sasso) che parte (si move) dal margine esterno di Malebolge (la gran cerchia) e sormonta (varca) tutte le terribili (feri) bolge (vallon), tranne (salvo) che in questa, dove il ponte è franato (rotto) e non la scavalca (nol coperchia); potrete risalire (montar) lungo le macerie (su per la ruina), che poggiano (giace) sul pendio (in costa) e si accumulano (soperchia) sul fondo». La guida rimase (stette) un po' a capo chino; poi disse: «Colui (Malacoda) che uncina i peccatori nella quinta bolgia (di qua) ci ingannava nel presentarci (mal contava) la faccenda (la bisogna)». E il frate: «Ho già sentito parlare (udi') a Bologna dei molti vizi del diavolo, tra i quali ho sentito che egli è bugiardo e padre della menzogna». Subito dopo (Appresso) la guida se ne andò (sen gì) velocemente (a gran passi), un po' sdegnato (turbato un poco d'ira) nell'aspetto (sembiante); per cui io mi allontanai (mi parti') dagli ipocriti ('ncarcati = gravati dalle cappe di piombo) dietro alle orme (poste) dei passi di Virgilio (de le care piante). |

Riassunto

Fuga verso la sesta bolgia (vv. 1-57)

Dante e Virgilio, lasciati senza la guida dei diavoli, avanzano in silenzio. Dante è turbato dalla possibilità che i Malebranche possano vendicarsi. Infatti, accorgendosi che i demoni si stanno lanciando al loro inseguimento, Virgilio interviene prontamente: afferra Dante e, insieme, scivolano giù lungo il pendio, raggiungendo il fondo della sesta bolgia, un luogo dove i Malebranche non possono più seguirli.

Gli ipocriti (vv. 58-72)

Nella sesta bolgia, Dante e Virgilio incontrano i dannati che scontano la pena per l'ipocrisia. Costoro sono costretti a camminare con lentezza sotto il peso opprimente di pesanti cappe di piombo, scintillanti d'oro all'esterno. Il loro procedere è così lento che i due poeti, ad ogni passo, affiancano nuovi peccatori.

Catalano e Loderingo (vv. 73-108)

Uno dei dannati, sentendo Dante parlare in toscano, lo invita a fermarsi. Altri due, stupiti dal fatto che Dante sia vivo, lo interrogano sulla sua identità. Dante risponde brevemente, ricambiando poi la domanda. Scopre così che si tratta di due frati gaudenti bolognesi: Catalano dei Malavolti e Loderingo degli Andalò. Il primo era guelfo, il secondo ghibellino, e insieme ricevettero l'incarico di riportare la pace tra le due fazioni dopo la battaglia di Benevento del 1266. Tuttavia, la loro condotta ipocrita portò esiti ben diversi.

Caifas (vv. 109-126)

Dante sta per replicare, ma la sua attenzione viene attratta da un dannato crocifisso a terra con tre pali. Si tratta di Caifas, il sommo sacerdote ebreo che contribuì alla condanna di Cristo, giustificandola ipocritamente come necessaria per il bene del popolo, quando in realtà mirava a proteggere il prestigio dei sacerdoti. La stessa pena è inflitta al suocero Anna e agli altri membri del Sinedrio di Gerusalemme, che ora vengono calpestati dalla moltitudine degli ipocriti in cammino.

Uscita dalla bolgia (vv. 127-148)

Catalano informa i poeti che nelle vicinanze si trovano i resti di un ponte crollato, che potrebbero utilizzare per uscire dalla bolgia. A quel punto, Virgilio comprende di essere stato ingannato da Malacoda nel canto precedente e, indignato, si dirige verso l'uscita, seguito da Dante.

Figure Retoriche

vv. 2-3: "N'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via": Similitudine.

vv. 10-12: "E come l'un pensier de l'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fé doppia": Similitudine.

vv. 17-18: "Ei ne verranno dietro più crudeli che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa": Similitudine.

v. 26: "L'imagine di fuor tua": Anastrofe.

vv. 37-42: "Mi prese, come la madre ch'al romore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camiscia vesta": Similitudine.

vv. 46-49: "Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di molin terragno, quand'ella più verso le pale approccia, come 'l maestro mio per quel vivagno": Similitudine.

vv. 50-51: "Portandosene me sovra 'l suo petto, come suo figlio, non come compagno": Similitudine.

v. 52: "Fuoro i piè suoi": Anastrofe.

v. 60: "Stanca e vinta": Endiadi.

v. 77: "Tenete i piedi": Metonimia. Il concreto per l'astratto, "fermate i piedi" invece di dire "rallentate il passo".

v. 117: "Convenia porre un uom per lo popolo a' martìri": Perifrasi. Per indicare Gesù.

v. 145: "A gran passi sen gì": Anastrofe.

Analisi ed Interpretazioni

Il Canto offre una pausa narrativa tra l'episodio caotico dei Malebranche e i Canti successivi (XXIV e XXV), in cui si descriveranno le orribili metamorfosi della Bolgia dei ladri. È possibile suddividere il racconto in tre momenti distinti: la fuga di Dante e Virgilio dai Malebranche, l'incontro con gli ipocriti nella VI Bolgia e la scoperta dell'inganno di Malacoda.

L'inizio è caratterizzato da un ritmo lento, quasi meditativo, che contrasta con la tensione frenetica del Canto precedente. I due poeti procedono soli e in silenzio lungo l'argine, evocando l'immagine di frati che camminano in preghiera. L'atmosfera monastica preannuncia il tema dominante del Canto: l'ipocrisia, simboleggiata da personaggi che nella loro vita nascosero le loro colpe dietro una maschera di virtù. Dante, preso dal timore che i diavoli possano tornare a perseguitarli, scopre che lo stesso pensiero aveva attraversato la mente di Virgilio, che lo rassicura affermando di leggergli l'animo come se fosse uno specchio, una trasparenza che contrasta con l'ambiguità degli ipocriti. Quando i Malebranche si avvicinano, Virgilio non esita a proteggere Dante, afferrandolo e scivolando con lui nella VI Bolgia, in un gesto paterno e protettivo.

La seconda parte del Canto si concentra sulla pena inflitta agli ipocriti. Questi peccatori avanzano lentamente sotto il peso di pesanti cappe di piombo dorate all'esterno, un chiaro esempio di contrappasso. Le cappe rappresentano la falsità: dorate in apparenza, ma opprimenti e pesanti come le menzogne nascoste. Questa pena si ricollega all'etimologia medievale del termine "ipocrita", inteso come colui che cela la verità sotto un'apparenza ingannevole. La lentezza del loro cammino riflette la difficoltà e la fatica con cui tentarono di superare gli altri attraverso l'inganno. Tra di loro, Dante incontra i frati Catalano e Loderingo, figure emblematiche di ipocrisia politica. Questi furono chiamati a Firenze con l'intento di pacificare Guelfi e Ghibellini, ma finirono per favorire il predominio dei Guelfi, causando esili e conflitti. I loro gesti sono ricordati come esempio di falsità mascherata da devozione e diplomazia.

In un angolo della Bolgia si trovano altri dannati con una pena ancor più severa: sono crocifissi al suolo e calpestati dai compagni. Tra questi spicca Caifa, il sommo sacerdote che contribuì alla condanna di Cristo con il pretesto di giovare al popolo, una decisione che, secondo la tradizione medievale, portò alla distruzione del Tempio di Gerusalemme e alla diaspora. Questo supplizio simboleggia la gravità della loro colpa: così come calpestarono la verità per i loro scopi, ora vengono letteralmente schiacciati.

L'ultima parte del Canto si ricollega al tema dell'inganno. Frate Catalano rivela a Virgilio che i ponti della Bolgia sono crollati durante il terremoto avvenuto alla morte di Cristo. Questa verità, che smentisce le parole di Malacoda, provoca rabbia in Virgilio, che si accorge di essere stato raggirato dai demoni. La menzione di Bologna come sede di teologia e conoscenza sottolinea ironicamente il contrasto tra la dottrina e la corruzione morale dei suoi abitanti, una critica che si lega al tema generale del canto: l'ipocrisia non risparmia neanche i luoghi e le figure simbolo di virtù. Infine, il crollo dei ponti sopra la Bolgia degli ipocriti non appare casuale: è un simbolo della giustizia divina che punisce in modo esemplare proprio coloro che, in vita, costruirono le loro ambizioni sul tradimento e sull'inganno.

Passi Controversi

La favola citata nei versi 4-9 è tratta dal Liber Esopi, attribuito al medievale Galtierus Anglicus, e racconta di un topo che chiede aiuto a una rana per attraversare un corso d'acqua. La rana accetta, ma lega una sua zampa a quella del topo con l'intento di annegarlo. Tuttavia, il piano si ribalta quando un nibbio afferra il topo e trascina via anche la rana. Sebbene non vi sia una forte somiglianza tra questa favola e l'episodio del canto precedente, si può notare un parallelo nell'inganno: Ciampòlo, come la rana, ordisce un tranello che si conclude in un danno, non per lui, ma per i diavoli.

L'espressione piombato vetro (v. 25) si riferisce allo specchio, che Virgilio utilizza come metafora per sottolineare la sua capacità di comprendere con chiarezza i pensieri di Dante. Il molin terragno (v. 47) è un mulino alimentato da canali d'acqua con flusso rapido, a differenza di quelli costruiti sui fiumi.

Il verso 63 sembra fare riferimento all'abbazia di Cluny, in Francia, anche se alcuni manoscritti riportano in Colonia, un possibile richiamo ai monaci tedeschi, noti per indossare ampie cappe. Al v. 66 si menziona la diceria secondo cui Federico II di Svevia puniva i colpevoli di lesa maestà costringendoli a indossare una cappa di piombo e poi immergendoli in caldaie ardenti. Questa narrazione, tuttavia, è probabilmente una calunnia diffusa dai Guelfi.

Frate Catalano riconosce Dante come fiorentino dal modo di parlare e lo apostrofa con l'espressione O Tosco..., un approccio che richiama quello di Farinata Degli Uberti (canto X, vv. 22-27). La somiglianza potrebbe non essere casuale, dato che Catalano e Loderingo, membri della stessa fazione politica, contribuirono a condannare molti Ghibellini, tra cui gli Uberti, e a demolire le loro case nei pressi del Palazzo della Signoria, come ricordato con l'accenno al Gardingo (v. 108).

La mala sementa causata da Caifa e dagli altri sacerdoti è un riferimento agli eventi che portarono alla distruzione del Tempio di Gerusalemme e alla diaspora del popolo ebraico, interpretati dalla Chiesa medievale come una giusta punizione per il deicidio. Infine, al verso 144, Catalano cita il Vangelo di Giovanni (8, 44): quia mendax est et pater eius [mendacii], ovvero "perché è menzognero e padre della menzogna".

Fonti: libri scolastici superiori

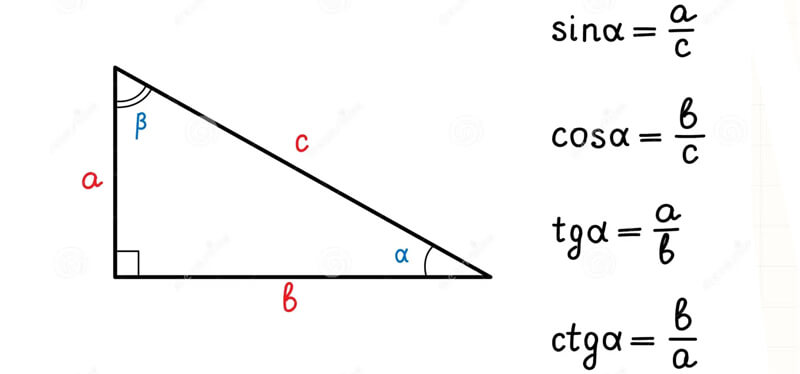

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

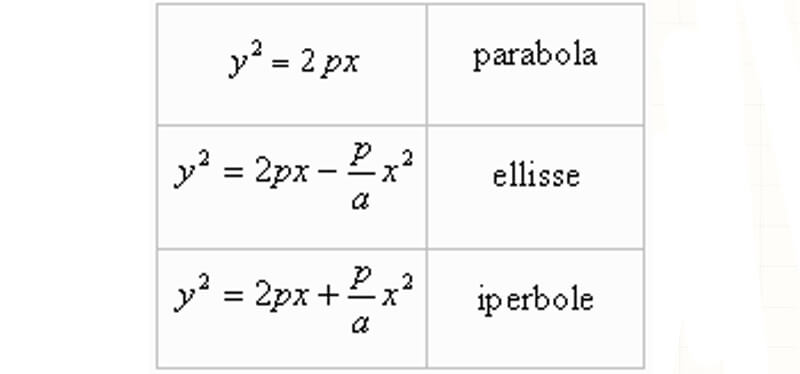

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

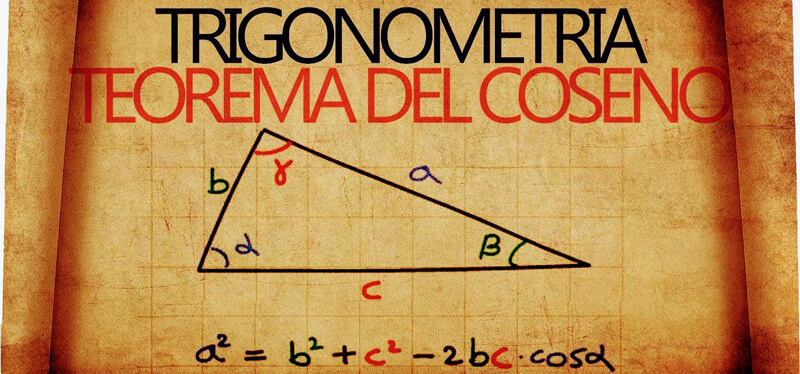

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

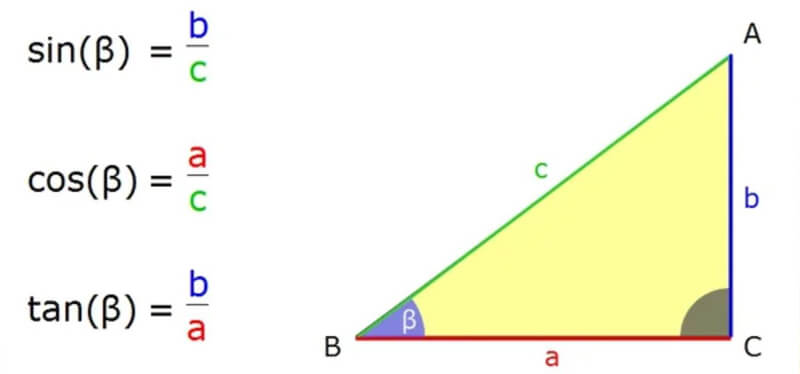

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

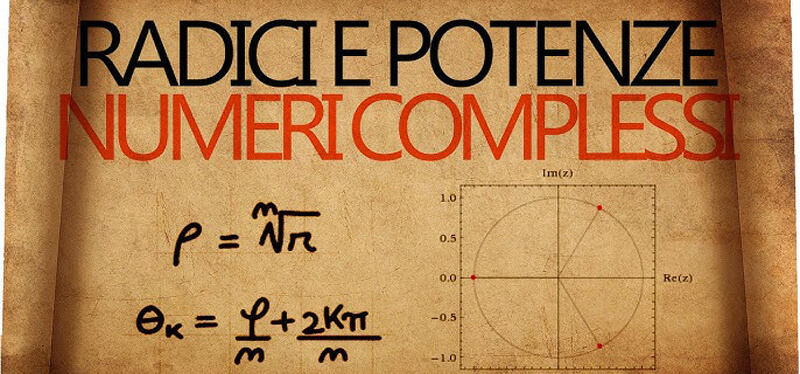

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

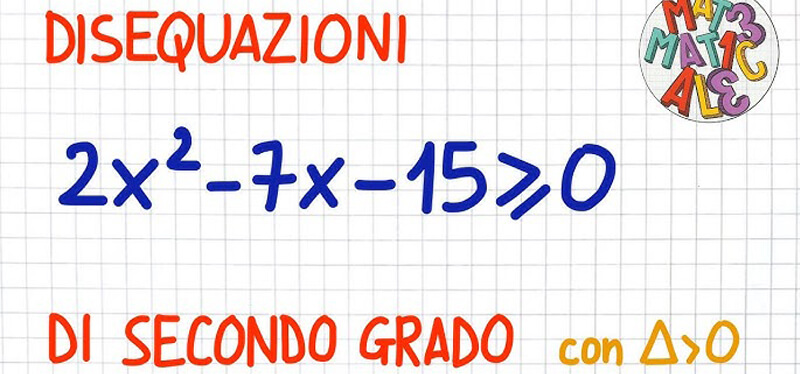

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

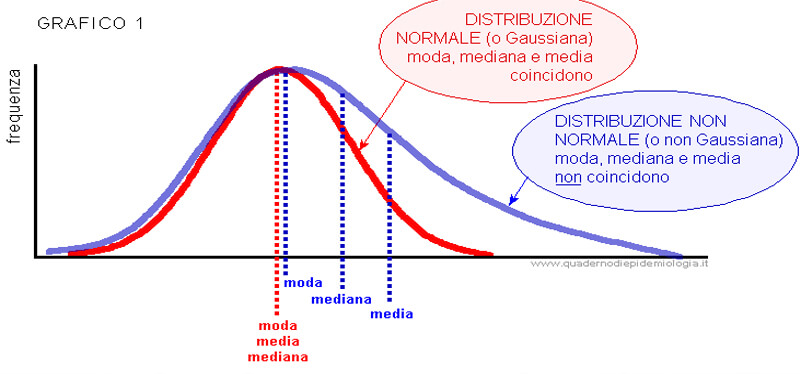

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

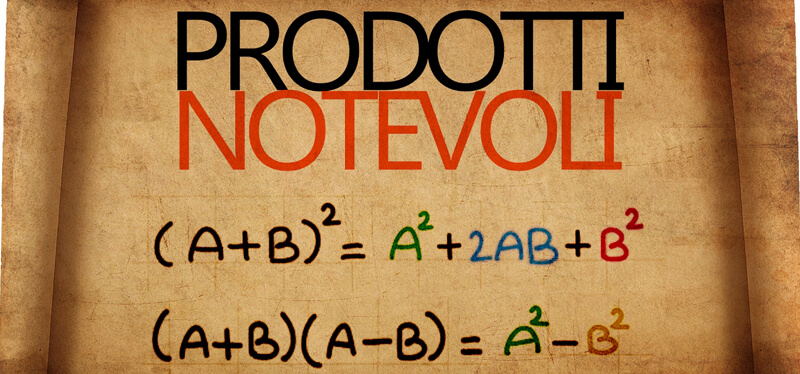

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

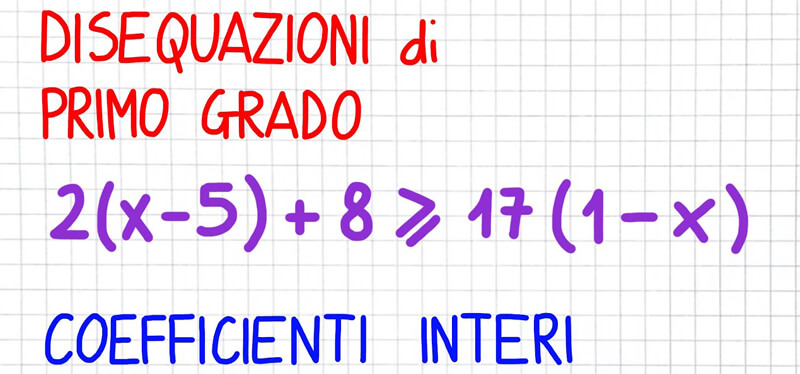

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

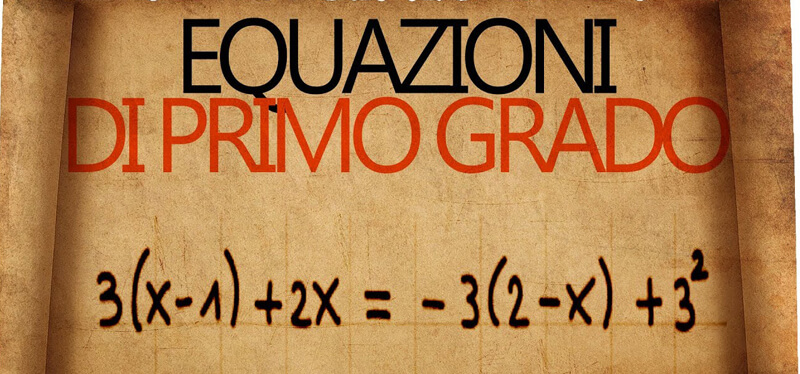

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

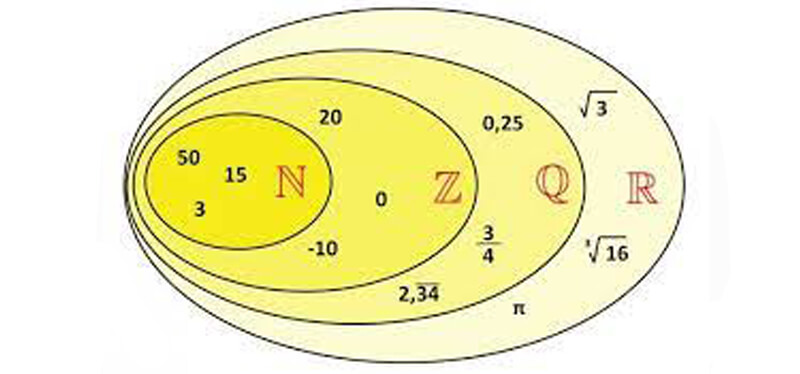

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici