Parafrasi, Analisi e Commento di: "Vedut'ho la lucente stella diana" di Guido Guinizzelli

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi puntuale

4) Parafrasi discorsiva

5) Figure Retoriche

6) Analisi e Commento

7) Confronti

8) Domande e Risposte

Scheda dell'Opera

Autore: Guido Guinizzelli

Titolo dell'Opera: Rime

Data: Seconda metà del XIII secolo

Genere: Poesia lirica

Forma metrica: Sonetto di endecasillabi con schema di rime ABAB nelle quartine, CDC DCD nelle terzine (rime incrociate nelle quartine, alternate nelle terzine)

Introduzione

La poesia "Vedut'ho la lucente stella diana" è uno dei sonetti più celebri di Guido Guinizzelli, considerato il padre del Dolce Stil Novo. In questo componimento, Guinizzelli celebra la bellezza e la purezza della donna amata, paragonandola alla stella del mattino, la "lucente stella diana", simbolo di luce e speranza. Il sonetto è un esempio perfetto dello stile stilnovista, in cui l'amore viene idealizzato e sublimato, associato a concetti di nobiltà d'animo e perfezione morale.

Guinizzelli utilizza un linguaggio raffinato e immagini di grande suggestione per esprimere l'adorazione verso la figura femminile, che rappresenta non solo l'oggetto del desiderio amoroso, ma anche una guida spirituale che conduce l'amante verso l'elevazione morale e intellettuale. La poesia è caratterizzata da un tono dolce e contemplativo, in cui la bellezza dell'amata si riflette nella natura e nell'universo, rendendo visibile l'armonia tra il mondo terreno e quello divino.

Testo e Parafrasi puntuale

| 1. Vedut'ho la lucente stella diana, 2. ch'apare anzi che 'l giorno rend'albore, 3. c'ha preso forma di figura umana; 4. sovr'ogn'altra me par che dea splendore: 5. viso de neve colorato in grana, 6. occhi lucenti, gai e pien' d'amore; 7. non credo che nel mondo sia cristiana 8. sì piena di biltate e di valore. 9. Ed io dal suo valor son assalito 10. con sì fera battaglia di sospiri 11. ch'avanti a lei de dir non seri' ardito. 12. Così conoscess'ella i miei disiri! 13. ché, senza dir, de lei seria servito 14. per la pietà ch'avrebbe de' martiri. |

1. Ho visto la luminosa stella mattutina (= il pianeta Venere), 2. che appare prima che il giorno manifesti il suo chiarore (= prima che spunti l'alba) 3. e che ha assunto l'aspetto di una figura umana; 4. mi pare che risplenda come la stella più di ogni altra donna; 5. Ha un viso candido come la neve, che si tinge dolcemente di rossore ("in grana"), 6. gli occhi brillanti, gioiosi e pieni di amore; 7. non credo che al mondo esista una donna 8. così piena di bellezza e di virtù. 9. Ed io sono colpito dalla sua virtù 10. con una lotta di sospiri (sofferenza) così crudele 11. che davanti a lei non avrei il coraggio di parlare. 12. Così, magari lei potesse conoscere i miei desideri! 13. Poiché, senza bisogno di parlare, sarei ricompensato da lei 14. perché proverebbe compassione per i miei dolori. |

Parafrasi discorsiva

Ho visto la luminosa stella mattutina (= il pianeta Venere), che appare prima che il giorno manifesti il suo chiarore (= prima che spunti l'alba) e che ha assunto l'aspetto di una figura umana; mi pare che risplenda come la stella più di ogni altra donna.

Ha un viso candido come la neve, che si tinge dolcemente di rossore ("in grana"), gli occhi brillanti, gioiosi e pieni di amore; non credo che al mondo esista una donna così piena di bellezza e di virtù.

Ed io sono colpito dalla sua virtù con una lotta di sospiri (sofferenza) così crudele che davanti a lei non avrei il coraggio di parlare.

Così, magari lei potesse conoscere i miei desideri! Poiché, senza bisogno di parlare, sarei ricompensato da lei perché proverebbe compassione per i miei dolori.

Figure Retoriche

Allitterazioni: v. 3, v. 11, v. 13: della "f": "forma di figura", della "d": "de dir non seri' ardito", della "s" e del gruppo "ser": "ché, senza dir, de lei seria servito": seguendo i principi dello stil novo, Guinizzelli insiste su suoni consonantici leggeri che richiamano l'idea della dolcezza.

Anafore: vv.2-3: "ch'apare [...] / c'ha preso [...]": la figura rende la trasfigurazione improvvisa della stella in donna.

Anadiplosi: vv. 8-9: "valore": la virtù gentile della donna è ciò che genera il sentimento amoroso accecante del poeta.

Anastrofi: v. 1, v. 9, v. 11, v. 13: "vedut'ho", "dal suo valor son assalito", "de dir non seri' ardito", "de lei seria servito". La figura crea inversioni e ritmo regolare che cadenzano la musicalità leggera dei versi.

Asindeti: vv. 5-6: "viso de neve colorato in grana, / occhi lucenti, gai e pien' d'amore". La descrizione della donna elenca con velocità i tratti del suo bellissimo viso.

Enjambements: vv. 7-8, vv. 9-10, v. 13: si mettono in evidenza i termini legati a "cristiana", attributo principe della donna-angelo, che genera la sofferenza nell'animo di Guinizzelli, colto impreparato da tanta grazia improvvisa.

Iperbole: v. 4, vv. 7-8, v. 14: "sovr'ogn'altra me par che dea splendore", "non credo che nel mondo sia cristiana / sì piena di biltate e di valore". La donna appare come una figura ultraterrena che supera in bellezza le altre donne perché generata dal Paradiso, "per la pietà ch'avrebbe de' martiri". La sofferenza amorosa del poeta è assimilata a quella fisica e terribile della tortura e morte per martirio.

Metafore: v. 5, v. 10: "viso de neve": il candore del viso della donna è assimilato alla neve, "battaglia di sospiri". La visione della donna genera un sentimento amoroso avvolgente che il poeta paragona a una guerra.

Metonimia: v. 7: "cristiana". Si indica la natura religiosa della donna-angelo, ancorata ad essa come il sentimento che essa suscita.

Perifrasi: v. 1: "la lucente stella diana". Il pianeta Venere è indicato come la stella che tra tutti gli astri è più visibile al sopraggiungere dell'alba.

Analisi e Commento

Storico-letterario

Vedut'ho la lucente stella diana è un sonetto inserito nelle Rime di Guido Guinizzelli, la raccolta che condiziona l'intera evoluzione letteraria italiana tra XIII secolo e il XIV secolo. La datazione del componimento è incerta ma esso risale certamente alla seconda metà del Duecento, il periodo in cui la produzione del poeta incontrò maggior fortuna.

Guido Guinizzelli è considerato il principale precursore se non il vero e proprio ideatore della corrente letteraria del "Dolce stil novo", alla quale si aggregarono i grandi poeti fiorentini come Guido Cavalcanti e Dante, che battezzò in tal maniera il nuovo stile di far poesia nel canto XXVI del Purgatorio nel dialogo con il poeta guittoniano Bonagiunta Orbicciani. Il merito di Guinizzelli fu appunto quello di distaccarsi dal filone predominante di Guittone d'Arezzo, adottando i modelli poetici provenzali e siciliani e canonizzando la nuova maniera poetica nella celeberrima canzone-manifesto Al cor gentil rempaira sempre amore. Per tale ragione, lo stesso Dante nel Purgatorio, dove Guinizzelli sconta la sua pena tra i lussuriosi (Canto XXIV) lo definisce "padre / mio e de li altri miei miglior che mai" e si complimenta per le sue rime "dolci e leggiadre". La poesia di Guinizzelli non si rivolge più a un pubblico largo di borghesi, bensì alla nascente aristocrazia intellettuale, quella cioè che secondo il poeta è dotata di "cor gentile", ossia nobile non tanto per il lignaggio illustre, ma per la predisposizione dell'animo ad accogliere l'amore e la contemplazione della donna amata come manifestazione terrena di Dio.

In questo sonetto compare uno dei classici temi di Guinizzelli, il motivo della "stella diana" (il pianeta Venere), corpo celeste che prende forma umana attraverso una metamorfosi e compare in veste di donna-angelo al poeta, il quale viene colto da un sentimento fortissimo di stupore, attrazione e contemplazione.

Tematico

Le immagini di Vedut'ho la lucente stella diana sono quelle tipiche dello Stil novo. Nelle due quartine si trova la lode della donna accostata a immagini naturali appartenenti al campo semantico della luce ("lucente", "giorno", "albore", "splendore", "neve", "colorato", "grana"). La natura della donna-angelo non ha nulla di realistico o concreto ed è spesso resa tramite la figura dell'iperbole (v. 4 "sovr'ogn'altra me par che dea splendore"; vv. 7-8: "non credo che nel mondo sia cristiana / sì piena di biltate e di valore"): la sua immagine è forma ideale, che nella sua luminosità spicca, proprio come fa il pianeta Venere tra tutte le stelle del firmamento quando sopraggiunge l'alba, sulla bellezza di tutte le altre donne. L'associazione con la stella diana si realizza attraverso una metamorfosi (v. 3), per cui il poeta dichiara di aver assistito in prima persona al miracolo della trasformazione dell'astro in essere umano. Da questo elemento è deducibile anche il carattere religioso dell'apparizione*, enfatizzato dalla metonimia con cui il poeta la definisce ("cristiana", v. 7).

L'elenco delle virtù positive della donna, espresso in asindeto ai vv. 5-6, rimanda a qualità soprattutto interiori e spirituali ed è ricavato da Guinizzelli dal concetto di plazer maturato dalla poesia provenzale. Tipica dello Stilnovismo è anche la sensazione di sorpresa che coglie il poeta di fronte all'apparizione dell'amata: si tratta a tutti gli effetti di un miracolo che dimostra la presenza del divino, dinnanzi al quale non si può che restare muti e sgomenti. L'apparato retorico impiegato (in particolare le già menzionate iperboli e le metafore) enfatizza la perfezione estetica e spirituale che si sprigiona dall'essenza della donna-angelo.

Il tema spirituale viene però parzialmente ribaltato verso una dimensione di amore carnale e terreno nelle due terzine. La dimensione contemplativa in cui il poeta è immerso si trasforma in una minacciosa "battaglia di sospiri" interiore. La dimensione materiale e corporea introdotta qui si distacca da quella stilnovista e deriva invece dalle tematiche tipiche della poesia provenzale. Il modello d'oltralpe, sempre ben presente nel poetare di Guinizzelli, viene anche ribaltato nel contenuto dell'ultima terzina: il topos della letteratura cortese del servitium amoris, per cui l'uomo è "servo" della donna amata, viene riscritto in una chiave per cui, a causa della pietà suscitata dalla sofferenza del poeta innamorato, è la misericordia della donna-angelo a render servizio al desiderio maschile.

*Da notare, per quel che riguarda la "donna stilnovista", è la diffusione del culto mariano in età medievale che influenza la caratterizzazione della donna e d'altro canto ne trae forza.

Stilistico

Vedut'ho la lucente stella diana è un sonetto di endecasillabi ordinato secondo lo schema rimico ABAB-ABAB-CDC-DCD (rima incrociata nelle quartine, alternata nelle terzine). A Guinizzelli e gli Stilnovisti si deve tra l'altro l'introduzione di questa forma metrica che poi, perfezionata definitivamente dalla sapiente mano di Francesco Petrarca, diverrà una di quelle più fortunate e durature nella poesia italiana.

La sintassi di Vedut'ho la lucente stella diana è semplice e lineare. I periodi sono semplici e coincidono per la maggior parte con l'andamento dei versi, fatta eccezione per i tre enjambements ai vv. 7-8; 9-10; 13 che evidenziano la natura religiosa dell'apparizione della donna-angelo ponendo l'accento sul termine "cristiana" e rallentano sulla "battaglia di sospiri" dell'animo del poeta che si scioglie sulla fine del componimento. Oltre alle iperboli che enfatizzano la natura angelica della donna, non troviamo metafore ardite, rime difficili, termini rari; il lessico amoroso è quello tipico dello Stilnovo, che richiama l'amore, la gentilezza e la religiosità.

Dal punto di vista fonico, vediamo in questo componimento quegli elementi riuniti nell'aggettivo "dolce" che gli stilnovisti accostavano alla loro poesia. Guinizzelli fa ampio uso di figure come allitterazioni (della "f": v. 3: "forma di figura"; della "d": v. 11: "de dir non seri' ardito"; della "s" e del gruppo "ser": v. 13: "ché, senza dir, de lei seria servito"); anafora (vv.2-3 "ch'apare [...] / c'ha preso [...]"), anadiplosi (vv. 8-9: "valore") e apocope (v. 1 "vedut'ho"; v. 2 "ch'apare [...] rend'albore"; v. 3 "c'ha preso"; v. 4 "sovr'ogn'altra"; v. 6 "pien' d'amore"; v. 11 "non seri'ardito"; v. 12 "conoscess'ella"; v. 14 "de' martiri") che insistono sulla scorrevolezza e la leggerezza dei suoni usati. Si dà risalto così al carattere del sentimento amoroso provato dal poeta, che, nonostante la sofferenza provata, è di natura dolce perché proviene dalla grazia divina e dalla gentilezza del cuore.

Confronti

Questo sonetto si discosta leggermente dalla classica poetica di Guinizzelli in quanto contempla al suo interno di sofferenza amorosa e attrazione fisica che fanno da tramite tra la poesia provenzale e quella petrarchesca del XIV secolo. Il motivo della "stella diana" compare infatti anche in Io voglio del ver la mia donna laudare ("più che stella diana splende e pare, / e ciò ch'è lassù bello a lei somiglio.") e Al cor gentil rempaira sempre amore ("così lo cor ch'è fatto da natura / asletto, pur, gentile, / donna a guisa di stella lo 'nnamora."), ma è associato ad una forma di amore pio, religioso e idealizzato verso la natura angelica della donna, così come lo sarà, ad esempio, quello di Dante.

Nel nostro sonetto troviamo invece una battaglia interiore che ricorda la sofferenza di Petrarca in grandi componimenti come Pace non trovo e non ò da far guerra, in cui ritroviamo la medesima metafora già dal primo verso che dà il titolo alla lirica. Il sentimento amoroso percepito come doloroso e peccaminoso è infatti il tema principe della prima parte del Canzoniere petrarchesco, in cui è solo la morte dell'amata Laura a condurre il poeta verso il ricongiungimento spirituale con il divino. Le stesse iperboli tipiche di Guinizzelli sull'unicità dello splendore della "stella diana" che si fa donna magnifica sono riprese da Petrarca in espressioni come "colei che sola a me par donna", celeberrimo verso in cui Laura viene innalzata al di sopra di tutte le altre donne in Chiare, fresche et dolci acque.

Questo aspetto carnale dello stilnovismo di Guinizzelli, derivato dalla poesia provenzale, è probabilmente il motivo per cui Dante lo colloca nel canto XXIV del Purgatorio, in cui sono descritte le penitenze dei lussuriosi. Il personaggio di Guinizzelli confessa a Dante di aver concepito una forma di amore profano e lo invita a rivolgere a Dio una preghiera per lui quando egli sarà salito in Paradiso accompagnato da Beatrice, che è invece una donna angelica in tutti i suoi tratti.

Domande e Risposte

Di quale raccolta fa parte la lirica?

Vedut'ho la lucente stella diana è parte delle Rime di Guido Guinizzelli (XIII sec.)

Qual è la tematica principale del componimento?

La tematica principale del componimento è la trasformazione della "stella diana" in forma di donna-angelo che sconvolge il poeta.

Qual è la forma metrica della poesia?

Vedut'ho la lucente stella diana è un sonetto di endecasillabi ordinato secondo lo schema rimico ABAB-ABAB-CDC-DCD (rima incrociata nelle quartine, alternata nelle terzine).

Di quale corrente letteraria Guinizzelli è considerato il capostipite?

Guido Guinizzelli è considerato il padre dello Stilnovismo

In quale cantica della Commedia Dante incontra Guido Guinizzelli?

Dante incontra Guinizzelli nel Purgatorio.

Che cos'è la "stella diana"?

La "stella diana" è il pianeta Venere, visibile alle prime luci dell'alba.

Fonti: libri scolastici superiori

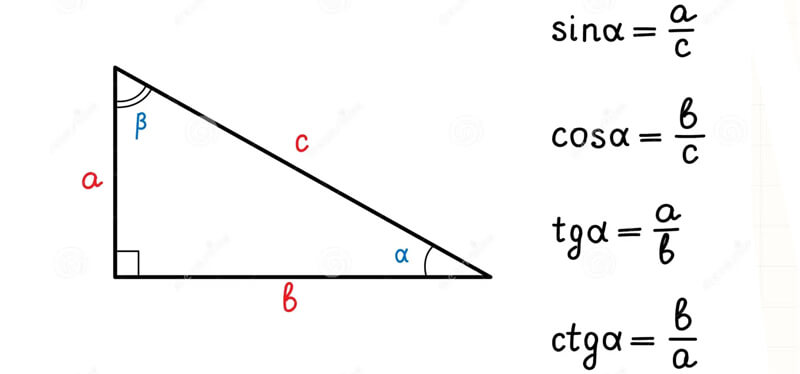

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

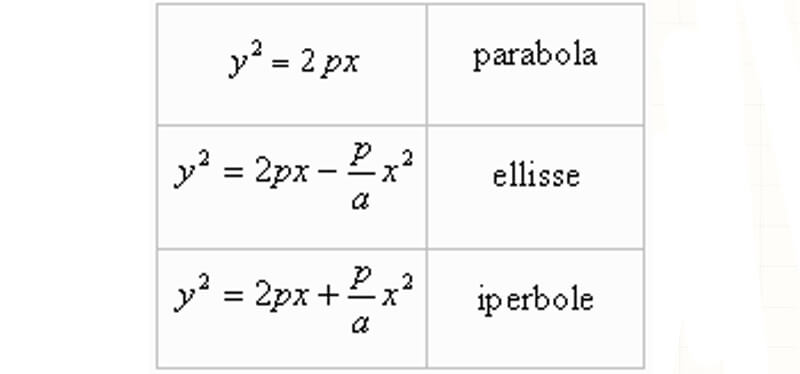

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

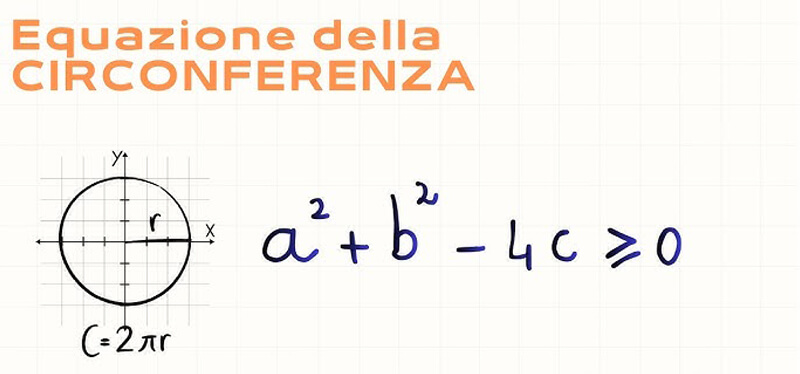

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

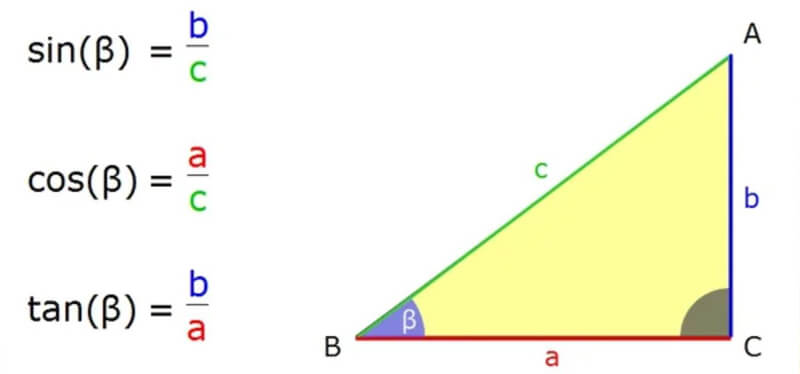

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

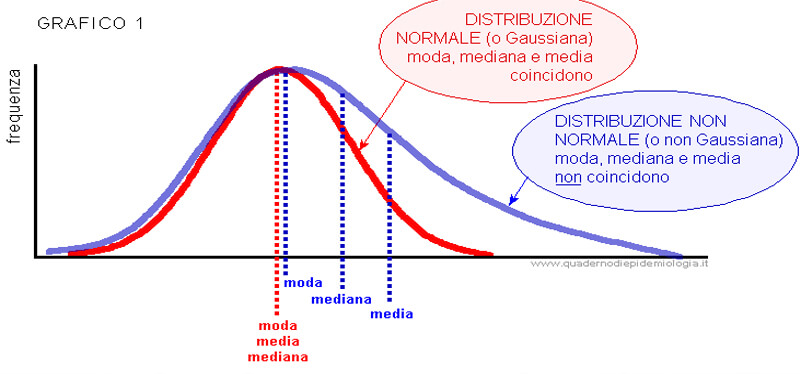

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

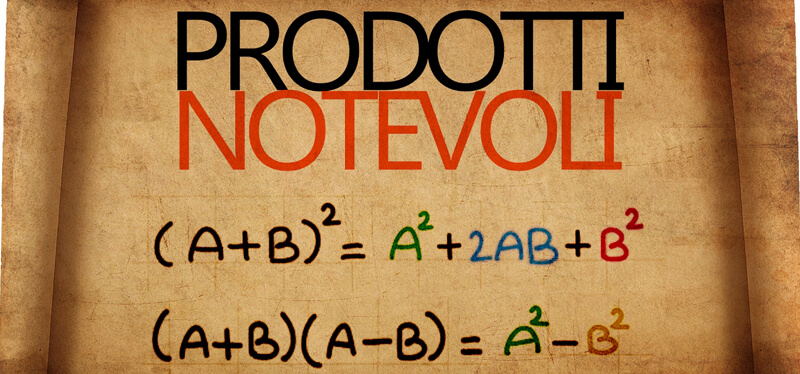

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

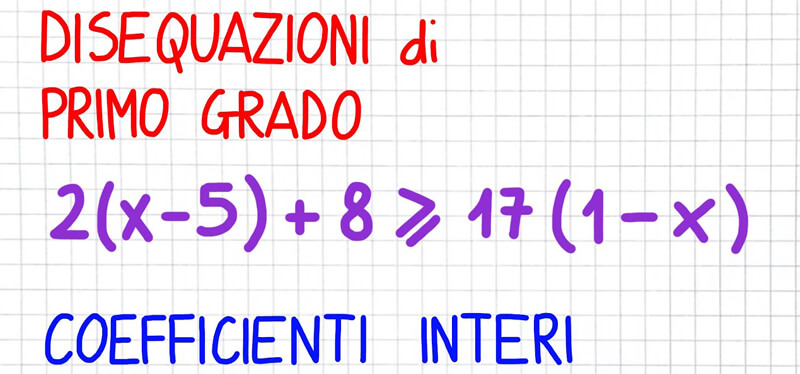

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

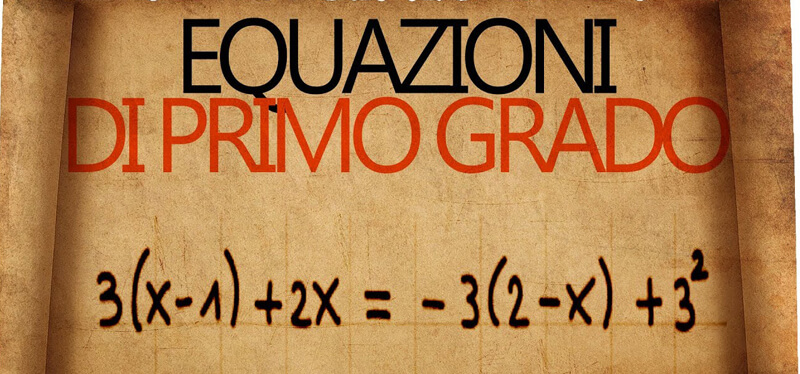

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

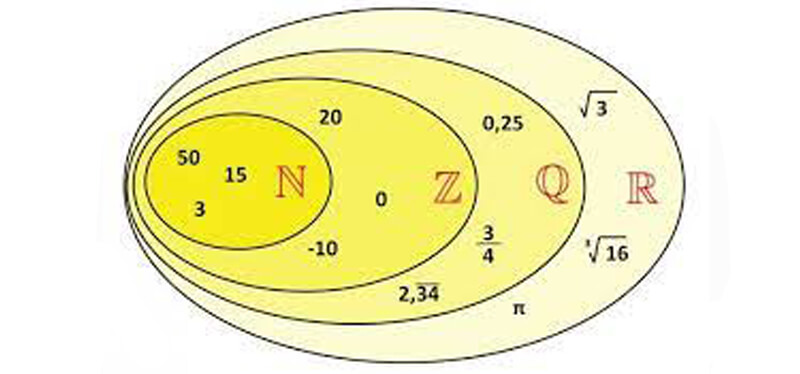

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici